“Non si può non continuare a chiederci come mai uno scrittore di quella forza e di quella novità si sia lasciato trascinare da uno spirito più che polemico, predicatore di morte e di rovine.” (Carlo Bo)

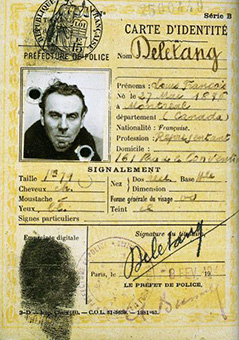

Nessuno può essere considerato la voce del ventesimo secolo quanto Louis Ferdinand Céline, lo scrittore francese che oltre ad aver analizzato con meticolosità la sua epoca, se l’è vista imprimere, suo malgrado, sulla propria pelle.

Céline nacque in Francia nel 1894, e del suo popolo mostrò pregi e difetti: fanatico fino allo sciovinismo, coltivò il gusto della provocazione ed in certi casi di un eccessivo intellettualismo, ma non si può negare che quando “parlava” nelle sue opere, perché più che scrivere parlava, ci restituiva un’immagine lucida e crudele della suo universo.

Céline nacque in Francia nel 1894, e del suo popolo mostrò pregi e difetti: fanatico fino allo sciovinismo, coltivò il gusto della provocazione ed in certi casi di un eccessivo intellettualismo, ma non si può negare che quando “parlava” nelle sue opere, perché più che scrivere parlava, ci restituiva un’immagine lucida e crudele della suo universo.

La sua visione del mondo e della vita sono state ritenute universali anche perché tutta la sua vita è stata un continuo peregrinare, o forse sarebbe più corretto dire fuggire, verso ogni parte, non solo dell’Europa, ma dell’intero mondo.

Già adolescente venne inviato dalla famiglia in Germania e in Inghilterra per imparare tedesco e inglese e conoscerne la cultura; più tardi prese parte alla Grande guerra, e quella fu un’esperienza che, oltre a ferite fisiche, gli provocherà conseguenze dolorose e durature: soffrirà d’insonnia per il resto della sua vita e le sue orecchie non si libereranno mai più dai fischi causati dalle esplosioni in battaglia.

Soprattutto gli toccherà in eredità l’angoscia esistenziale che diverrà uno dei tratti salienti della sua persona.

Céline si laureò in Medicina e Chirurgia nel 1924 presso l’Università di Rennes e già la sua tesi di laurea si rivelò un’opera molto interessante: raccontava col piglio da scrittore l’esperienza tragica del dottor Semmelweis, colui che nell’Ospedale di Vienna, per curare la febbre puerperale, introdusse il metodo dell’asepsi, ovvero l’utilizzo di mezzi sterilizzati.

Dal 1924 al 1928 lavorò per la Società delle Nazioni che lo spedì a Ginevra, a Liverpool, in Africa, negli Stati Uniti d’America, in Canada e a Cuba.

In questi spostamenti fu spesso medico di bordo sulle navi.

Dei suoi viaggi e di ciò che rappresentavano, Céline scrisse: “Il viaggio (sia fisico che mentale) è l’unica cosa che conta, tutto il resto è delusione e fatica”.

Rientrato in Francia nel 1928, si stabilì a Montmartre dove svolse la professione di medico dei poveri, lavorando quasi gratuitamente.

Le sue interminabili notti insonni lo spingevano a scrivere.

Dalla sua attività di medico di povera gente, spesso non in grado di pagarlo, Céline ricava l’impressione che la stessa povertà sia una malattia, un male tremendo e senza cura.

Conduce la sua esistenza come una lotta contro un mondo interessato soltanto al potere, alla ricchezza e al progresso.

Un mondo che è diventato una malattia cronica in cui la morte sembra l’unica cosa coerente e nel quale la scrittura rappresenta forse il solo modo di sconfiggerla.

Céline si sentiva protagonista di una guerra col mondo e contro tutti: un anarcoide e, contemporaneamente, un nazionalista.

Da una contraddizione simile non poteva derivare che un comportamento puntualmente singolare, intriso di incoerenza.

Non si sbaglierebbe nell’affermare che il personaggio principale di tutta l’opera di Céline è stato lui stesso: i luoghi dei suoi romanzi erano i luoghi che aveva frequentato, le situazioni narrate erano quelle da lui vissute da vicino e, inevitabilmente, il suo sguardo disperato sul mondo era frutto del suo personale percorso di vita.

Anche la tecnica narrativa di Céline si dimostrò particolare: nei primi lavori lo stile narrativo era ancora fondamentalmente ottocentesco, anche se interrotto da attimi in cui lo scrittore, quasi gridando, e spesso volutamente fuori da ogni sintassi, inseriva i suoi giudizi taglienti e le sue strazianti considerazioni.

Si pensi solo alla sostanza del suo libro più importante, “Viaggio al termine della notte”: è un’esplorazione cupa e senza speranza della natura umana e delle sue miserie quotidiane.

Nelle opere più tarde lo stile cambiò con l’introduzione, ad esempio, della tecnica del monologo che lui portò a sfiorare il delirio.

Il racconto delle cose si confonde sempre con le sue considerazioni, i suoi incubi, i suoi giudizi, cosicché il piano del reale e quello interiore risultano indistinguibili.

Per questo Céline resta ancor oggi, come Joyce in “Ulisse”, uno scrittore al quale ci si deve accostare con cautela, perché facile a travisarsi e spesso difficile da capire.

Mai gli mancò il rifugio della scrittura, il suo antidoto contro la disperazione definitiva.

Continuò a scrivere anche in carcere, a Copenhagen nel 1945, mentre era in attesa di una probabile estradizione verso la Francia.

In patria era ricercato perchè ritenuto un collaborazionista, venendo il suo caso parificato a quello dei tanti veri criminali che avevano fatto parte del governo fantoccio di Vichy.

Tutto nacque per aver scritto nel 1934 alcuni pamphlets, tra cui “Bagatelles”, in cui comparivano alcune sue prese di posizione antisemite e contro la decadenza della cultura europea.

Pur essendo molte sue affermazioni ben poco giustificabili, il collaborazionismo, nella realtà, fu altra cosa.

Taluni critici, riferendosi al “Caso Céline”, fecero notare che moltissimi uomini di cultura emergenti nel loro tempo espressero opinioni deprecabili, antisemite o xenofobe, senza per questo essere considerati criminali e ostracizzati culturalmente come accadde a Céline.

Voltaire, Shakespeare, Lovecraft, Cioran, furono antisemiti.

Perfino degli anarchici come Proudhon e Bakunin lo furono e l’americano Mark Twain si dimostrò pregiudizialmente ostile ai pellerossa.

Nessuno di loro incappò nel destino di Céline che fu segnato, d’altronde, dalla maggiore catastrofe globale della storia.

A proposito dell’antisemitismo céliniano è stato detto:

“Occorre prendere con le molle questa storia di Céline antisemita.

Lui in verità detestava il popolo come espressione convenzionale, il popolo che si sente protagonista delle rivoluzioni e della storia e non lo è…

Il popolo è inteso come massa informe, il popolo è per lui conformismo a certi comportamenti. Le invettive di Céline sono rivolte, non a caso, verso due popoli in particolare: quello ebreo e quello russo. Verso quello ebreo perché è il popolo eletto, il popolo più testardamente tale, più duramente rinchiuso nella propria identità rituale…. E verso quello sovietico perché la Rivoluzione d’Ottobre aveva suscitato in lui una grande attrattiva come rivoluzione artistica, nella pittura, nella musica, nel cinema; un’aspettativa che resterà duramente delusa. Oggi potrebbe prendersela benissimo col popolo di internet o col popolo globale.”

Ricordiamo che politicamente Céline durante la prima guerra mondiale prese posizioni anarchiche, poco compatibili quindi con il pregiudizio razziale.

Purtroppo il suo smisurato ego lo portava a non tollerare i creditori, e molti dei suoi erano ebrei, che rivendicavano soldi che gli avevano prestato.

Il suo antisemitismo fu ulteriormente corroborato poi dall’infedeltà della ex-fidanzata Elisabeth Craig, la donna a cui dedicò tra l’altro il “Voyage”, che lo piantò andando in America e sposando un ricco ebreo.

Più che in deprecabili ragioni teoriche il principale movente di uno scritto come “Bagatelles” andrebbe dunque ricercato negli umanissimi sentimenti di paura, gelosia e rancore.

Sta di fatto che l’autore di quel testo così contestabile non denunciò mai nessun ebreo nel periodo più tragico della guerra e mai fu al servizio degli sgherri della Repubblica filonazista di Vichy.

Paradossalmente, anzi, in quegli anni Céline aveva un’amante ebrea, indicata prudentemente nelle lettere alle amiche come N., un’insegnante di ginnastica viennese, da anni a Parigi e di ceto altolocato.

Céline in alcune sue pagine descrisse il clima che gli si era creato intorno a Parigi nel momento in cui i tedeschi e i collaborazionisti, quelli veri, fuggivano: individuò tutti quelli che gli ronzavano attorno, desiderosi di accaparrarsi il poco che possedeva, più che altro la sua casa, una volta che lui fosse caduto in disgrazia.

Avvertiva che l’aria a Parigi si era fatta pesante.

Fuggì via allora e vagò tra le macerie d’Europa con la sua nuova compagna Lucette e l’inseparabile gatto Bèbert, fino a che non venne arrestato in Danimarca nel 1945.

A incrementare il numero dei paradossi che lo riguardavano, va ricordato che fu proprio un professore ebreo americano, Milton Hindus, divenuto suo amico, a convincerlo nel 1948 a ricominciare a pubblicare ciò che aveva scritto negli ultimi anni, a partire da “Fèerie”.

Nelle sue opere più tarde Celine scriveva che “per chi esce dalla strada principale, cioè dalla strada di chi fissa le regole e manovra le masse, non c’è altra via che la fuga per non essere annientati: i poteri cambiano e con loro cambiano i capi e i nuovi perseguiteranno i precedenti come è sempre avvenuto e sempre avverrà’’.

In quegli scritti Céline sarebbe tornato indietro con la memoria, avrebbe ricordato gli anni in cui faceva il medico dei poveri nelle periferie parigine e avrebbe parlato della malattia contratta in Africa, una dissenteria ameboide che lo avrebbe perseguitato per tutta la vita, proprio come accade a Bardamu, l’anti-eroe del “Viaggio al termine della notte”.

Tornò a raccontare della prima guerra mondiale e dei combattimenti che gli valsero le più alte decorazioni al valore, concludendo il discorso sulla sua esistenza con la consapevolezza che avrebbe potuto diventare ricco se l’avesse vissuta accettando le regole sociali convenzionali.

Nelle sue conclusioni vi è una sincera e profonda vena lirica sotto la quale però ruggisce, inestinguibile, la collera, la rabbia per essere stato considerato al pari di chi, oltre a far soldi illeciti, aveva torturato e massacrato ebrei, oppositori e nemici.

Era cosciente di aver sbagliato nel prendere certe posizioni, ma non riconosceva a nessuno, nemmeno alla Francia, la patria servita e amata, il diritto di trattarlo come un criminale di guerra: sbagliò con le parole, ma le sue mani rimasero sempre e innegabilmente pulite.

Era cosciente di aver sbagliato nel prendere certe posizioni, ma non riconosceva a nessuno, nemmeno alla Francia, la patria servita e amata, il diritto di trattarlo come un criminale di guerra: sbagliò con le parole, ma le sue mani rimasero sempre e innegabilmente pulite.

Sua moglie Lucette, anni dopo la morte di Céline, affermò che il marito le diceva sempre di essere orripilato dagli eventi dell’Olocausto, che definiva “la peggiore delle atrocità”.

Nel 1947, dopo un processo sommario a Copenaghen, lo scrittore che, malato, aveva trascorso parte della carcerazione in ospedale, riottenne la libertà, ma per diverso tempo non poté lasciare la Danimarca.

Nel ’50 venne condannato in contumacia dal Tribunale della Senna: un anno di prigione e confisca dei beni.

Céline in un memoriale ribatté alle accuse definendosi solo un patriota, e rivendicando il fatto di non avere mai prestato la sua penna ad alcun partito e a nessun potere.

Céline in effetti non si dichiarò mai ufficialmente fascista e non fu mai organico al regime collaborazionista di Vichy.

Le sue posizioni nichiliste, nelle quali evocava il dissolvimento di vinti e vincitori, avevano d’altronde un sapore troppo acre per essere gradite ai gerarchi nazisti, francesi o tedeschi che fossero, come pure la sua ostilità nei confronti dei valori tradizionali e di tutti i regimi.

Nel 1951 fu amnistiato per i suoi meriti di guerra.

Da quel momento Céline scomparve dalla vita culturale francese.

In seno all’establishment culturale mondiale, però, attenuatosi l’ostracismo del primo dopoguerra, si formò un crescente movimento di artisti, anche stranieri – tra cui Henry Miller, Camus e Bukowsky -, che si prefisse di riabilitare una volta per tutte Céline quale gigante della letteratura moderna.

In “Fèerie” lo scrittore esprimerà poi la sua voglia di vendicare tutti i perseguitati ingiustamente, quelli come lui, avvertendo che ciò che gli era accaduto avrebbe potuto ripetersi un’altra volta e un’altra ancora, eternamente.

Che il lettore non sorrida, consigliava, perché un domani potrà essere lui “la preda del circo”.

Per Céline tutta la realtà si profana, si contamina, subisce ogni violenza, tutta la vita non è altro che un correre, anzi uno stare sul limite della notte, uno spazio di tempo in cui luce e tenebre combattono da sempre senza riuscire a prevalere.

Non può esservi alcuna innocenza nel mondo degli uomini, o purezza di intenti, così come non vi è spazio per la compassione.

Quasi sempre si sbaglia sapendo di sbagliare.

E la vita, tanto bramata perché in Céline non vi è posto per la trascendenza, è solo un paradosso, “una crudeltà infangata di buoni intenti”, proprio come è stata la sua.

Lo scrittore morì in solitudine a Meudon, un piccolo villaggio dove per vivere aveva ripreso a fare il medico condotto.

Oggi, a tanti anni dalla sua morte si può giudicare più serenamente l’opera di Céline, senza censure ideologiche, affermando che, al pari di altre personalità come Huxley, Boll, Orwell, Nietzsche e al pari dei pittori di scuola espressionista e dei musicisti della Scuola di Vienna, la sua, altrettanto straordinaria artisticamente, è stata una delle voci più violente e provocatorie che il secolo trascorso abbia prodotto.

Guardò da vicino cosa fosse l’esistenza, col suo orrore e con le sue contraddizioni, e ne fu travolto.

“La vita è questo, una scheggia di luce che finisce nella notte’’.

Céline