Fu ascoltando il clarinetto che Johannes Brahms decise di tornare alla composizione, da cui si era allontanato convinto di non aver più nulla da dire.

Brahms amava questo strumento perché, scriveva Massimo Mila,

“amava i timbri modesti e discreti: la viola gli piaceva più del violino, la voce di contralto più di quella di soprano, il suono del corno più di quello della tromba”.

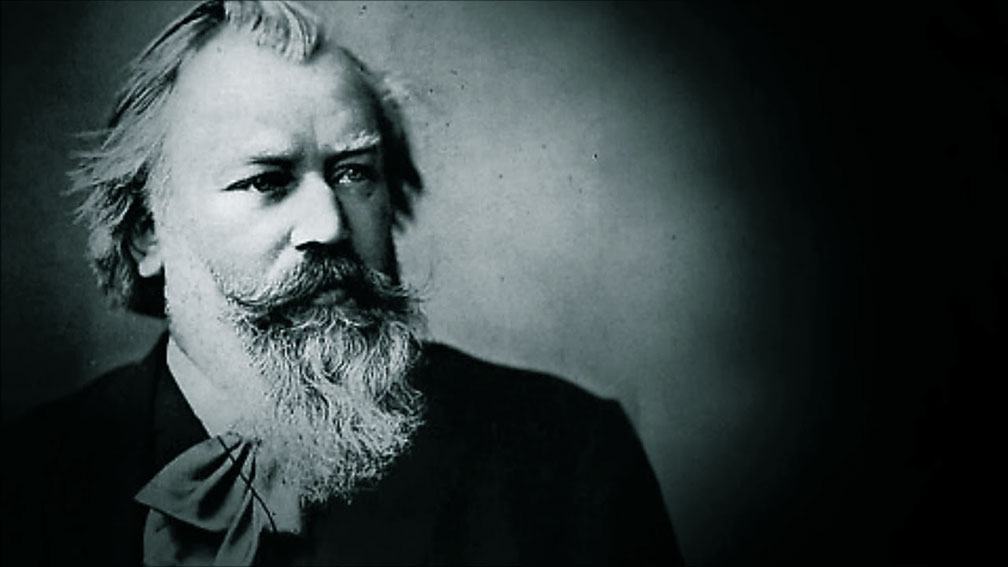

E’ importante sottolineare questo, anche perché questo innamoramento timbrico spiega bene la psicologia brahmsiana, il suo stato d’animo, i suoi giorni tardi fatti di lunghe passeggiate e intrisi di nostalgia e solitudine.

In un certo senso, è soprattutto il clarinetto che nell’autunno di Brahms diede voce alla malinconia del compositore, è attraverso di essa che il musicista colorò il suo “male di vivere” e lo comunicò agli ascoltatori.

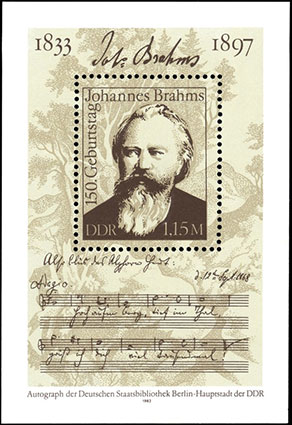

Tra le ultime opere del compositore, infatti, ci furono il Trio e il Quintetto per clarinetto, che saranno seguiti di lì a poco dalle Sonate Op. 120 che vennero dopo i meravigliosi Klavierstucke Op. 116, 117, 118 e 119, gli ultimi pezzi pianistici in cui Brahms diede piena voce alla sua fantasia lirica, liberandosi da ogni schema formale.

E con queste meditazioni pianistiche, veri e propri monologhi interiori, le sonate per clarinetto condividono una patina autunnale, intrisa di struggente “Weltschmerz”, che il vellutato timbro dello strumento a un tempo esalta ma che, rispetto ai chiaroscuri pianistici, contribuisce pure ad addolcire, a smussare.

Sonate che secondo il musicologo francese Claude Rostande possono essere giustamente considerate “opere scritte per se stesso, come pagine di un diario”.

A noi ascoltatori arriva così il Brahms più intimo, quello che attraverso la sua vena lirica e il colore dei suoni, pare raccordarsi al nostro diario quotidiano, quasi una colonna sonora per i momenti più duri. Come sempre, parlando a se stesso, l’artista sussurra anche e specialmente alla nostra interiorità.

I territori cameristici e pianistici esplorati da Brahms nell’ultimo suo periodo creativo, furono quasi un tirare le somme, come ciascuno nella vita prima o poi è costretto a fare, un bilancio al quale non sempre si arriva capaci di lasciare per strada i fronzoli, badando solo alle cose essenziali.

E la bellezza stupefacente è tutta in questa essenzialità di canto e di mezzi usati in queste opere tarde, nel clima triste e introverso che sta alla base della sua ispirazione, spogliata ormai anche della stanchezza del vivere e del presentimento della morte.

Accompagnando il manoscritto delle due sonate op.120 nel 1891 con una copia del suo testamento, Brahms scriveva all’editore musicale Simrock:

“Comprenderà, immagino, le ragioni per le quali ho apposto la parola “fine” alla mia attività creativa e del resto con l’ultimo dei Volkslieder, nel raffigurare un cane che si morde la coda, alludo simbolicamente proprio a tale concetto, nel senso che la vicenda ormai è conclusa”.

Come visto Brahms non pensava che si potesse riaccendersi ancora la scintilla creativa, essendosi lui chiuso ormai nel suo bozzolo fatto di pessimismo.

Va detto che la musica da camera, insieme a quella pianistica, aveva sempre occupato un posto di rilievo nell’intera produzione artistica del compositore amburghese, non solo per il numero delle composizioni, quanto soprattutto per la qualità delle stesse, che racchiudevano i tratti più sinceri della sua personalità.

Il senso di poesia crepuscolare che viene sottolineato spesso a proposito della musica di Brahms, si ritrovava in maniera chiara in parecchie delle sue opere, intrise di un romanticismo intimo e riflessivo, fatto di nostalgia per i sentimenti più semplici e delicati, espressi con naturalezza e freschezza di immagini. Ciò valeva anche per i lavori giovanili e quelli della prima maturità.

Ogni volta però che il nostro orecchio incrocia la musica di Johannes Brahms, soprattutto quella scritta sul finire della vita e che ha la forza di una confessione, viene quasi da dire a se stessi: “Ecco i miei sogni, i miei ricordi, le mie speranze e le mie malinconie più nascoste”.

Tutto ciò perché il vecchio Johannes aveva la capacità di leggere nel cuore di ogni essere umano senza che questi potesse difendersi.

C’è nella sua musica qualcosa che ci chiama in causa in senso esistenziale, un gioco di luci e ombre che riflettono, oltre ai suoi, anche i nostri giorni: le gioie e le sofferenze, gli slanci di vitalità e i periodi di sconforto, le aperture alla vita e i ripiegamenti su noi stessi.

Si potrebbe dire che c’è sempre, nelle nostre giornate, un po’ di Brahms, delle sue nostalgie, delle sue allegrie e della sua tenerezza struggente.

Col tempo Brahms aveva accentuato il suo carattere ombroso, una trasformazione dovuta alla solitudine dei suoi giorni e alla mai elaborata mancanza di affetti e amori.

Era fondamentalmente convinto che un artista non potesse avere un legame duraturo con nessuna donna,ma, non si non fraintenda, non era affatto misogino anzi!, era solo spaventato dalle responsabilità che una famiglia comporta e forse gli tornava in mente quella natìa, dove non tutto era stato rose e fiori…

Ci sarebbe forse materia per degli studi psicologici perchè si capisca come un uomo così profondamente solo, per sua scelta sia chiaro, fosse capace di scrivere musica di una bellezza da stordire fino a far piangere.

Bellezza come quella degli Intermezzi Op. 117, una serie di tre pezzi pianistici che Brahms stesso definì le “ninna nanne dei miei dolori”.

Egli non abbandonò mai lo strumento della sua giovinezza, periodo nel quale per mantenersi suonava nelle bettole del porto di Amburgo. Il piano fu il suo confidente per tutta la vita ma non c’è nulla nel suo “ultimo” pianoforte che sia usato per esaltarne lo splendore tecnico-virtuosistico, come in precedenza aveva fatto con le sonate, le serie di variazioni e con i concerti solistici.

Nei suoi ultimi anni, al contrario, il pianoforte di Brahms diventò più rarefatto, più essenziale nel racconto musicale.

Nel Brahms pianistico dell’Op. 117, per esempio, non c’era nulla del travolgente romanticismo di Schumann; o del virtuosismo funambolico di Liszt, il quale era convinto che la musica fosse una disciplina superiore e potesse cambiare la storia del mondo e di ogni uomo.

Il pianoforte di Johannes raccontava invece la sua vita di tutti i giorni, le piccole e grandi gioie, le tristezze, le speranze, i momenti felici, e poi l’angoscia di sentirsi solo, la rarefatta limpidezza delle sue montagne e ancora, la luce che entrava da una finestra, l’infinita tenerezza e l’ingenuità dei suoi incontri, delle mancate o perdute relazioni femminili, il ricordo degli amici che ormai non c’erano più.

La sua musica diventa così un ottovolante dell’anima, tra il precipitare nel tormento esistenziale e improvvisi squarci di inatteso ottimismo.

Poi c’è lui, l’opera più emblematica del vecchio Brahms: il Quintetto in si minore per clarinetto e quartetto d’archi op.115, composto nell’estate del 1891, quasi contemporaneamente al Trio in la minore op. 114 per clarinetto, violoncello e pianoforte.

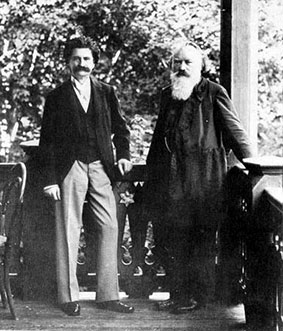

In quell’anno il musicista conobbe a Meiningen il celebre clarinettista Richard von Mühlfeld, che lo invitò a scrivere qualche pezzo per lui.

Brahms che lo aveva sentito suonare nel Quintetto di Mozart e nel Primo Concerto di Weber, era rimasto entusiasta dell’interpretazione di questo esecutore, così fu proprio lui, nel novembre del 1891 ad eseguire a Meiningen, in anteprima assoluta, sia il Trio che il Quintetto di Brahms, che furono accolti con molto successo dal pubblico.

In particolare il Quintetto piacque per il senso di tenera mestizia e di intima delicatezza spirituale caratteristici dello stile tardo di Brahms.

Rispetto ai celeberrimi Quintetti per clarinetto del passato, principalmente quelli di Mozart e Weber, fu piuttosto il primo a interessare Brahms come modello, soprattutto per il rapporto di primus inter pares rivestito dallo strumento a fiato rispetto al gruppo degli strumenti ad arco.

Infatti, senza ignorare le capacità virtuosistiche del clarinetto, è la componente lirica, cantabile e introspettiva dello strumento, a proiettare un’ombra fascinosa sul Quintetto.

Basterebbe leggere, a questo proposito, le parole del grande studioso brahmsiano Karl Geiringer:

“Immagini del passato, con gioie e dolori, aneliti e speranze, passano davanti all’anziano maestro, che le esprime in suoni delicatamente sobri e malinconici”.

E c’è ancora un altro fattore decisivo nel definire il fascino della partitura.

Il Quintetto, infatti, appariva espressione di quella particolare tendenza dell’ultimo Brahms ad avvalersi di un materiale di base estremamente sobrio ed a elaborarlo con una economia che portava a sviluppare molto un assunto di base minimo: si può dire che tutto il lavorio del quintetto per clarinetto sia tirato fuori da poche cellule tematiche.

Il principio della variazione integrale trovava davvero qui la sua affermazione magistrale, correlando fra di loro tutti i temi della partitura, secondo un procedimento che faceva sentire all’ascoltatore il senso di continuità e coerenza del lavoro intero.

Il primo Allegro era carico di penetrante emozione psicologica, resa più incisiva e persuasiva dal timbro dolcissimo del clarinetto. Il secondo tema aveva uno spessore più contemplativo quasi pastorale.

Nell’Adagio il clarinetto aveva un tono trasognato, quasi schumanniano, ed era sorretto dagli archi in sordina.

Molto efficace il discorso melodico con i suoi accenti crepuscolari e nostalgici che erano riproposti successivamente dopo una sezione centrale zingaresca, più vivace e rapsodica.

L’Andantino procedeva in una linea discorsiva di nobile musicalità spezzata da un Presto fantasioso e spigliato.

Il Finale (con moto) era centrato su cinque variazioni, con accenti ora appassionati, ora umoristici, ora fantastici ora estasiati.

Ritornava poi il tema iniziale del primo movimento in un clima di profonda emozione in cui il compositore si ritirava in se stesso, quasi fosse un congedo dall’attività musicale e dalla vita.

molto interessante e commovente