Ci sono alcune vicende nella vita di ognuno di noi che diamo per scontate: le abbiamo vissute, insomma, sono accadute, le abbiamo accettate senza farci troppe domande e poi, con il passare del tempo, si sono sfocate nella memoria ed ora stanno accucciate in una parte assai discreta dei nostri ricordi, riposano grigie e poco appariscenti, sempre presenti ma innocue.

Stanno li e basta.

Poi un giorno, magari dopo mezzo secolo, nel mezzo di una piacevole conversazione sui nostri ricordi da bambini, salta fuori questa o quell’altra vicenda della tua vita che tu esponi, forse per la prima volta, tirandola fuori dalla sua cuccia grigia e impolverata.

Improvvisamente si crea un gelo intorno a te. Un lungo momento di silenzio e poi uno dei partecipanti alla conversazione dice:

“Non è possibile, non ci posso credere!”

Tutti annuiscono e ti guardano increduli: quel piccolo ricordo grigio e impolverato ti ha appena assestato un cazzotto nello stomaco.

A quel punto, forse per la prima volta nella tua vita, cominci ad analizzare quello che hai appena detto, cercando di mettere a fuoco, nella tua mente, come al rallentatore, l’episodio in questione, cominci a farti delle domande e a chiederti se effettivamente quel fatto sia veramente accaduto oppure se non sia solo una proiezione olografica di un pensiero buffo.

Ma andiamo con ordine.

Quando i miei genitori si sposarono, nel 1955, vivevano in un appartamento in affitto a Roma, nel quartiere di Monteverde Vecchio, in una traversa di Viale dei Quattro Venti (solo molto tempo dopo ho saputo che i venti tipo Libeccio o Tramontana non c’entravano nulla con il nome del viale che invece era intestato alla memoria delle ottanta -4×20 appunto- camicie rosse garibaldine morte nel 1849 per difendere Roma dalle truppe francesi comandate dal generale Oudinot).

L’appartamento era coabitato dalla sorella di mia madre con suo marito, ma presto la convivenza divenne difficile, così mia madre, che lavorava all’Inail in Via Quattro Novembre, comprò un appartamento nelle vicinanze di Viale Marconi e i miei quindi si trasferirono li.

La casa era grande, 130mq circa, c’erano due grandi camere da letto, un soggiorno/sala da pranzo immenso, una piazza d’armi in pratica, poi un grande bagno, una cucina e un ripostiglio.

Ben presto arrivò mia sorella che fu alloggiata nella seconda camera da letto e poi, visto che mia madre lavorava tutto il giorno e mio padre stava sempre in giro per l’Italia, essendo un rappresentante di una grande industria di medicinali, il piccolo sgabuzzino, che aveva anche una minuscola finestra che guardava sui muri grigi della chiostrina del palazzo, venne allestito a camera da letto per la Tata.

La pacchia, per loro, durò due anni e mezzo perché poco dopo arrivai IO!

Immagino che in casa sia scoppiato il panico alla notizia del futuro inquilino.

In un primo momento fui parcheggiato nella carrozzina da qualche parte della casa, non ricordo quale fosse, ma poi, intanto che crescevo, i miei genitori ebbero un’ idea geniale.

La struttura dell’appartamento era intoccabile, con i suoi arredi avanguardistici e molto alla moda nei primi anni Sessanta, impensabile quindi una nuova suddivisione della casa.

L’unico posto rimasto a disposizione era la loro supercamera matrimoniale.

Ma l’idea geniale era il lettino nel quale avrei dovuto dormire.

Avete presente i lettini che si portavano al mare o in campeggio?

Ho guardato su Google per cercare di ritrovare il modello preciso, ma ne ho trovato solo un esempio, abbastanza simile al mio.

Devo dire che i fili di plastica intrecciata, di colore giallo, erano decisamente in migliori condizioni di quelli mostrati nella fotografia. Nel mio caso vi era stato sistemato sopra un materassino molto basso, di colore verde, ma il sistema di chiusura e di apertura e la posizione della zampe era proprio quello: due gambette centrali.

Permetteva solo un equilibrio molto, ma molto, precario, una trappola insomma.

Crescendo, gli inconvenienti per me si fecero sempre più frequenti, dal momento che il “piccolo rompicoglioni” che ero, si agitava nel lettino e molto spesso si ritrovava a dare craniate sul pavimento e con le gambe annaspanti in aria, sul tipo del bacarozzone nelle Metamorfosi di Kafka.

Ricordo perfettamente un tonfo clamoroso.

Fu quando sentii parlare i miei genitori del figlio della signora del piano di sopra, lo avevano adottato, era un trovatello insomma, incominciai a pensare che forse anche io ero un trovatello, che non me lo dicevano ma ero stato adottato. Quel pensiero si faceva sempre più pressante, in particolar modo quando pensavo a come mio padre si vantasse per il fatto che lui i pedalini li poteva tenere per settimane, che tanto i suoi piedi non puzzavano, mentre i miei emettevano un lezzo infernale, proprio come quelli di Peppa, la nostra Tata. Io mi giravo e rigiravo nervosamente e…

SPATACRASH (lettino impennato) e

BONG (capocciata sul pavimento).

Peppa, era originaria di Moricone, era una signora piuttosto paffutella, con un bel viso rubicondo, delle grandi tette e i capelli ricci e scuri pettinati in maniera stravagante, era molto dolce, affettuosa e simpatica: amavo quando mi portava in piedi sulla lucidatrice per tutta casa.

Era anche brava a cucinare, ma secondo mio padre aveva quel grande difetto del miasma podalico, che assomigliava tanto al mio. Ma tanto…

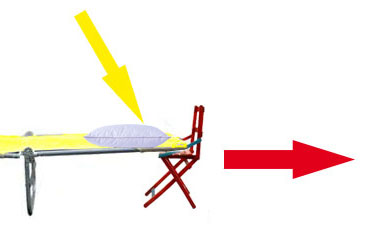

Dopo diversi tonfi, mia madre decise di mettere una seggiolina di legno, di quelle basse per bambini, sotto la parte del lettino sulla quale appoggiava la testa per evitare gli schianti.

I primi giorni pareva che l’idea funzionasse, se non fosse per il fatto che questa seggiolina aveva dei braccioli triangolari, quindi a forza di girarmi e di far forza su di essi la sediolina si spostava, piano piano si spostava sempre più e alla fine:

ARIBONG a capalaballa!

Di nuovo con la capoccia sul pavimento e le zampette per aria!

Il bello, diciamo così, di questa storia è che non durò pochi giorni o pochi mesi, ma fino a quando raggiunsi l’età di otto anni, fino a quando mio padre, finalmente, decise di acquistare una nuova casa, anch’essa vicina a Monteverde Vecchio, una casa più grande, anzi non molto più grande, ma c’erano ben tre camere da letto! TRE!

Mi ricordo l’emozione quando misi il naso per la prima volta nella MIA camera da letto: finalmente avevo anche io una camera tutta mia!

E’ stampato nella mia memoria a caratteri cubitali e indelebili il giorno in cui andammo in un bellissimo negozio di arredamento scandinavo, la SK a Via Gregorio VII, a comprare il mio primo lettino in pregiato legno di palissandro (sarà stato forse per i rimorsi di coscienza dei miei?) col materasso della Permaflex e la rete della Ondaflex.

Un sogno!

La prima notte ero così contento che, chiusa la porta della mia camera, cominciai a fare i salti mortali sul nuovo letto.

Alla fine alla terza o quarta capriola un sinistro rumore mi fece capire che era successo qualcosa alla rete.

Dopo qualche giorno, appena ebbi scontato la conseguente pena carceraria, ci recammo, per acquistare una tavola da piazzare sopra alla rete storta, dal nostro artigiano di fiducia.

Renato era il classico falegname con un camice marrone, gli occhiali da vista, ed una matita perennemente poggiata sull’orecchio. Aveva la bottega in via Portuense, sotto al cavalcavia di Via Quirino Majorana.

Piazzammo la tavola fra la rete e il materasso: il letto era diventato molto più rigido, ma la cosa più brutta era che non si potevano fare più le capriole. Sigh!

Quel letto ancora lo conservo in cantina, con tanto di rete storta e tavola.

Non è possibile, non ci posso credere!

Ha detto la mia quasi moglie la sera che parlavamo con degli amici, della nostra infanzia,

“Non ci posso credere che tu abbia dormito così per tutto quel tempo, forse ricordi male, sarà stato un mese, due… ma otto anni…!!!”

Preso anche io dal dubbio le ho detto: “Chiediamo a mia sorella, vediamo se lei se lo ricorda”.

Così abbiamo telefonato a mia sorella Stefania, la quale, dopo un breve silenzio imbarazzato, ha risposto:

“Si, è tutto vero!”

ORA CAPISCO TANTE COSE…

ha commentato laconicamente la mia quasi moglie, e mi ha guardato.

Nato lo scorso millennio in quel luogo che, anche da Jovanotti, è definito l’ombelico del Mondo, Klaus Troföbien alias Carlo De Santis è ritenuto un vero cultore ed esperto di filosofia e costume degli anni 70/80.

È un ardente tifoso della squadra di calcio della Roma, ma non di questa odierna semiamericana e magari presto cinese, ma di quella di Bruno Conti, Ancellotti, Di Bartolomei, di quella Roma insomma che allo stadio ti teneva 90 minuti in piedi e 15 minuti seduto; è inoltre un collezionista seriale di oggetti vintage che vanno dalle cartoline alle pipe, dalle lamette da barba ai dischi in vinile.

I suoi interessi sono la musica pop rock blues psichedelica anni ’70/’80, la fotografia, la cultura hippie, i viaggi, la moto, il micromondo circostante.

Grazie ad una sua fantasmagorica visione è nata Latina Città Aperta, della quale è il padre, il meccanico e il trovarobe.

Politicamente è stato sempre schierato contro.

Spiritualmente, umilmente, si colloca come seguace di Shakty Yoni, space wisper di Radio Gnome Invisible.

Odia rimanere chiuso nell’ascensore.

Da qui la spiegazione del suo eteronimo.

Un pensiero criticabile ma libero, una mente aperta a 359 gradi.

Ma su quel grado è intransigente.