Il lavoro di cui parleremo, la “Metamorphosen” di Richard Strauss, visto in profondità, rappresentava la sofferenza ed il dolore personali di un uomo divenuti sul pentagramma una triste riflessione sui destini dell’esistenza e su una realtà, quella in cui aveva vissuto, che era andata in pezzi.

“Metamorphosen” fu il supremo capolavoro del compositore, la pagina conclusiva della sua produzione strumentale, lavoro della piena maturità espressiva.

L’ascolto di questo lavoro straussiano è un’esperienza intensa, dovuta alla ricchezza del materiale sonoro, alla fitta scrittura polifonica e, soprattutto, alla sensazione palpabile di drammaticità, di angoscia e di riflessione amara su una civiltà ormai irrimediabilmente perduta.

L’opera si articola in quattro movimenti che si susseguono senza interruzioni e conquistano l’ascoltatore sia per l’impasto timbrico, al servizio di una atmosfera quasi da fine del mondo, sia per le idee melodiche in continua mutazione, in una totale libertà di manipolazione dei temi, le cui cellule sono continuamente rielaborate e riproposte.

Gli elementi tematici di Metamorphosen sono quindi sottoposti a continue torsioni melodiche, armoniche e ritmiche, in un dialogo raffinato e coinvolgente tra i 23 strumenti.

Ascoltandolo più volte, a distanza di alcune ore, ad ogni ripresa l’impasto sonoro sorprenderà in punti diversi, con esiti diversi, regalando l’idea di un lamento inconsolabile per un’umanità distrutta, di una delusione esistenziale profonda:

Si avverte la sofferenza per l’essere giunti al momento più tetro della storia: a tre mesi dalla prima dell’opera, si scatenarono i bombardamenti atomici su Hiroshima e Nagasaki.

Metamorphosen non fu scritto per una semplice orchestra d’archi, ma per un organico di solisti formato da 10 violini, 5 viole, 5 violoncelli e 3 contrabbassi; cioè per 23 archi solisti.

Il brano, dedicato al Collegium Musicum di Zurigo ed al suo direttore Paul Sacher, venne eseguito per la prima volta il 21 gennaio 1946.

Nel suo ritiro di Garmisch, Richard Strauss aveva iniziato a comporre una suite per archi, richiestagli da Karl Böhm con una missiva del 28 agosto 1944.

Nel mese di aprile 1945, profondamente desolato per le distruzioni avvenute a Dresda, Vienna e Berlino e in altre città, riprese quella partitura, completandola in pochi giorni in forma di lungo pezzo, rappresentativo del suo congedo personale, non solo come musicista, ma anche come uomo.

La intitolò “Metamorphosen”, apponendo la dicitura “In memoriam” come espresso riferimento al dissolversi inesorabile di quella civiltà musicale che gli era stata tanto cara: quella europea, anzi mitteleuropea.

“Metamorphosen”, scrive il musicologo e germanista Franco Serpa, “è uno dei capolavori più alti e desolati che siano mai stati concepiti in musica: ed è un capolavoro enigmatico”.

Il brano comprende diverse sezioni: all’intimistico Adagio ma non troppo, segue una seconda sezione, l’Agitato, che sfocia dapprima nella ripresa della sezione iniziale, poi, nella coda (Molto lento).

Vi si riscontrano alcune cellule motiviche maggiori, sottoposte come le minori a procedimenti di continua metamorfosi.

Nel duttile materiale sonoro si percepiscono anche diverse citazioni, e sono tutte citazioni emblematiche.

Da un lato, il tema della Marcia Funebre, mutuato dall’Eroica beethoveniana, dall’altro il lamento di Re Marke, dal Tristano wagneriano. Leggendo fra le righe si riesce appena a sbirciare una parte della grande tradizione musicale tedesca, con frammenti che prendono vita ora in un punto, ora in un altro: la sinfonia Jupiter di Mozart ed il concerto per violino BWV 1001 di Bach.

Immagini passeggere che paiono rammentare, in un dolente contrappasso, quanto glorioso fosse stato il passato artistico tedesco e quanta disgrazia vi fosse nel suo presente apocalittico, causato da un regime debosciato.

In quest’opera di altissimo magistero, gli archi si inerpicano su vere e proprie vette di tensione espressiva, senza mai interrompere il fitto dialogo contrappuntistico, di cui Strauss era acclamato maestro.

Brevi pensieri si sollevano improvvisamente dal fondale sonoro tenebroso, ma riescono a staccarsene solo per un attimo, prima di riprendere a girare dentro l’oscuro cerchio della meditazione.

Le stesse frasi tornano in continuazione, ma con il trascorrere del tempo l’autore intanto le ha modificate, rendendole ogni volta diverse, ogni volta nuove.

Strauss viaggia a ritroso nella propria vita, quando nella più distesa sezione centrale cede al gusto malinconico dei ricordi, ed inserisce frantumi dei poemi sinfonici che molto tempo addietro avevano presentato al mondo il suo grande talento.

“Tali reminiscenze” – dice Ivana Musiani– “anziché attenuare l’angoscia che si trova nella partitura, l’accentuano sinistramente”.

Il tema della Marcia Funebre subisce continui rovesciamenti, tornando alla sua integrità nelle battute conclusive.

In calce, come si è detto, la scritta “In memoriam!”.

Di cosa? Non è dato saperlo, Strauss non lo ha scritto neanche nei suoi diari.

Questo lungo pezzo, che sembra costruito sui bastioni sonori tardoromantici, prese corpo nella mente di Strauss sull’onda emotiva degli sconvolgimenti militari, sociali e politici della seconda guerra mondiale.

Il compositore tedesco, che da artista aveva accompagnato i primi anni del regime nazionalsocialista con indifferenza, se non fastidio, si mise a scriverlo quasi al termine del conflitto.

“Sono di un umore disperato”, scriveva Strauss qualche settimana prima al suo librettista, “La casa di Goethe, il più sacro santuario del mondo, distrutta! La mia bella Dresda, Weimar, Monaco, tutto distrutto!”.

Col formarsi delle rovine della guerra cresceva la disperazione di Strauss che intorno vedeva solo catastrofe, miseria a segnare la distruzione di un intero mondo.

Le sue uniche consolazioni gli erano date da Haydn, Schubert e soprattutto da Mozart, le cui partiture erano sempre aperte sul tavolo dello studio.

Il vecchio compositore nel comporre il brano, rinunciò alle ricchezze strumentali dei poemi sinfonici che lo avevano reso celebre, e ripiegandosi su sè stesso, scarnificò l’orchestra, riducendola all’essenzialità degli archi.

In questa commovente meditazione denunciò il caos del mondo, con un epitaffio spirituale e intimo che condensava in un solo pensiero tutta la sua arte.

Era una sorta di personale requiem, ammantato di musica pura, rivolto ad una civiltà scomparsa e cancellata dagli orrori prodotti dalla guerra e dagli uomini.

Al celebre tenore Julius Patzak, che ascoltando Metamorphosen in un’audizione privata, si stupiva di tanta tristezza, Strauss rispose:

“Come potrei sorridere, quando è morta la musica tedesca?”.

Ad un certo punto infatti, a Garmisch, luogo nel quale non aveva mai smesso di comporre nonostante gli acciacchi, l’incubo della guerra, il freddo e le ristrettezze, a Strauss capitò tra le mani un quotidiano che riportava l’immagine della Staatsoper di Vienna, nella quale erano state rappresentate tante delle sue opere liriche, distrutta dalle bombe alleate il 12 marzo 1945.

Allora ritrovò un po’ le forze perdute, si mise al lavoro e un mese dopo, il 12 aprile, terminò di comporre questo studio, considerandolo una dedica alle grandi tradizioni musicali, vittime di un dissolvimento tragico e ineluttabile.

Per questo, ascoltando l’angoscia che c’è nella partitura, e che in alcuni istanti sembra prendere alla gola come uno sguardo desolato sulle macerie del conflitto, il direttore d’orchestra russo Sergej Koussevitzky disse:

“Quando dirigo Metamorphosen ho le lacrime agli occhi e dolore al cuore”.

Un altro artista si ritrovò de visu con l’apocalisse bellica: sul finire del 1944 le sorti della guerra sembravano già inesorabilmente segnate e gli alleati si apprestavano a lanciare nelle Ardenne, l’ultima, drammatica offensiva contro la Wehrmacht sul fronte occidentale.

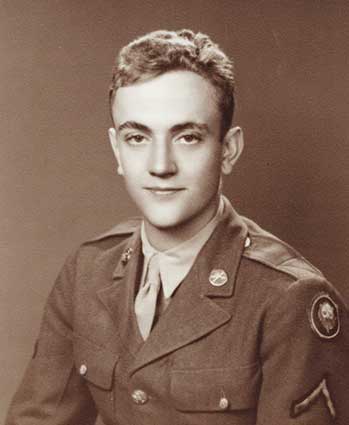

Tra i commilitoni che avanzano nella neve, c’era un giovane americano giunto da Indianapolis a servire l’esercito come fante esploratore.

Fatto prigioniero dai tedeschi insieme ad altri, venne trasferito a Dresda, dove ebbe la sventura di assistere al terribile bombardamento della città da un osservatorio non propriamente adatto ai deboli di cuore: l’interno di una grotta scavata sotto un deposito di carni.

Quell’uomo non era un cronista qualsiasi, era Kurt Vonnegut, che scrivendo il suo celebrato “Mattatoio n°5”, produsse un capolavoro ironico e profondamente pacifista in seno alla letteratura americana.

Riemerso l’indomani dalle viscere della terra, il futuro scrittore trovò ad attenderlo un paesaggio lunare: la città, un tempo cuore pulsante della cultura europea, era ridotta a un cumulo di macerie, sotto le quali riposavano centinaia di migliaia di cadaveri.

Per la stragrande maggioranza erano civili.

Vonnegut poneva al lettore più di una domanda, direttamente o fra le righe, e spesso lo faceva per bocca di Billy Pilgrim, il protagonista del romanzo, assistente cappellano, fatalista, male in arnese e con il dono inconsueto di viaggiare nel tempo.

E fra le tante domande che un artista doveva porre e porsi, ve n’era una in particolare, la più difficile e forse, la più essenziale.

La domanda era la seguente: “Cosa resta da dire dopo un tale massacro?”.

Strauss di fronte alla domanda posta dallo scrittore approdava ad una conclusione diametralmente opposta rispetto a quella dello scrittore americano; al silenzio assordante di Vonnegut, rotto solo dal solitario canto di un usignolo, contrapponeva uno studio per 23 archi solisti.

Nè voci, né parole: solo musica.

Due scelte in controtendenza, ciascuna figlia dell’arte del proprio autore.

Strauss concluse la stesura definitiva di “Metamorphosen” una ventina di giorni prima che Hitler si suicidasse nel suo bunker a Berlino, dopo aver portato alla rovina un continente, se non l’umanità, il mondo intero.

E si pensi a quanto ingenua fosse l’idea di Adorno di considerare Strauss soltanto un conservatore.

In un recente articolo sull’opera del musicista, ancora si leggeva la solita solfa: “è deprimente scoprire che le cose più belle scritte dall’autore tedesco risalgano a prima che egli compisse 30 anni!”.

Ancora oggi tale idea è in giro fra molti musicologi o sedicenti tali purtroppo.

Un’idea che non era più brillante di quella di L.C. Mazirel, avvocato di Amsterdam, che inviò una lettera indignata al direttore ebreo Bruno Walter dopo un’esecuzione di Metamorphosen, deplorando il fatto che si trattava chiaramente di un’elegia dedicata nientemeno che al Führer!

Perfino in incomprensioni del genere è incappata negli anni la memoria di Strauss, di lui che osteggiò il nazismo in modo dignitoso e raccolto, continuando in quegli anni difficili il proprio lavoro in patria, al pari di un Furtwängler e di un Orff.

Quanto certi giudizi fossero infondati lo dimostra anche un episodio particolare della sua vita: eletto presidente della Reichsmusikkammer, Strauss fu in breve destituito a causa di una lettera consegnata alla reception di un albergo e finita nelle mani della polizia segreta.

La lettera era indirizzata a Stefan Zweig, amico fedele, scrittore talentuoso e librettista della “Schweigsame Frau”, “La donna senz’ombra”, nel cui cartellone il nome non poteva comparire in quanto “non ariano”.

Zweig (leggi qui il nostro articolo) infatti era ebreo e Strauss si impose affinchè il suo nome, a pieno diritto, vi comparisse.

Vonnegut non era dunque in quel momento l’unico ad interrogare la propria arte di fronte alle ceneri di una civiltà intera, sprofondata senza possibilità d’appello nel baratro della morte e della disperazione.

Poco più a Sud di lui, infatti, Richard Strauss faceva altrettanto.

Il compositore, il “grande vecchio” della musica mondiale, sentiva che ogni speranza ed ogni morale erano ormai annientate, calpestate dagli anni truci e sanguinosi della guerra e della dittatura nazista.

In febbraio, mentre Vonnegut viveva l’esperienza che lo segnerà a vita come uomo e scrittore, anche Strauss piangeva la distruzione di Dresda, Weimar e Monaco, città in cui tante volte erano stati eseguiti i suoi lavori e nelle quali vivevano tante amicizie.

Eppure, solo non molto tempo prima, ai tempi della Repubblica di Weimar, il clima si presentava migliore, e non erano neanche poi così lontani gli anni della Germania del Kaiser Guglielmo II, anni in cui le ferrovie imperial-regie avevano istituito un rapido, il Rosenkavalierexpress, che trasportava gli appassionati della lirica tra Vienna e Monaco, biglietto e colazione inclusi.

Se ora il mondo esterno, con la sua cultura bimillenaria – “preda di una soldataglia delinquenziale” – tradiva il compositore ormai ottantenne, egli si rifugiava allora nel proprio mondo interiore fatto di suoni.

Le pagine di Strauss, tra quelle del grande libro della musica del ‘900, sono state senza dubbio tra le più luminose.

Non v’è mai vera crudezza in esse, neppure quando Salomé recava in mano la testa mozzata di Giovanni Battista e ne baciava le labbra insanguinate; neppure in Elettra, quando l’eroina della tragedia attica si profondeva in balli dionisiaci dopo che Oreste gli aveva trucidato la madre.

Le partiture del maestro sublimavano sempre anche la più crudele e drammatica delle scene e la più viscerale delle emozioni.

Metamorphosen, pur essendo un lavoro estremo, non fu l’ultimo dell’artista: il suo discorso infatti non era ancora concluso ed il grande vecchio doveva pronunciarne le parole definitive.

Lo fece con lo straordinario ciclo dei “Vier Letzte Lieder” composto cinque anni più tardi, nella primavera del 1949, poco tempo prima di morire.

Wolfgang Sawallisch dirige la Orchestre de la Suisse Romande.

“Il suo, come diceva Giuseppe Sinopoli, è un romanticismo per dissolvenza, che si allontana dal passato guardandosi talvolta indietro con un sorriso malinconico”.

Come è stato scritto, oltre che al carattere sonoro, il romanticismo che si rintracciava nel compositore si ricollegava forse all’idea di Goethe sulle eterne metamorfosi della natura, oltre che alla rassegnazione di Faust, suggestioni che Strauss, grande lettore, aveva fatto proprie.

Va ricordato anche che nel monologo allo specchio, alla fine del primo atto, del “Cavaliere della Rosa”, la Marescialla pronunciava parole toccanti e definitive: “Tutto è un mistero, un grande mistero. Ed esistiamo per questo, per sopportarlo. E nel come sta la vera differenza”.

Sulle macerie di quel mondo, il canto di Strauss si sollevava con una leggerezza e una delicatezza tanto umane quanto amare e profonde, tali da essere considerate, non a torto, proprie solo di un’arte superiore.