all’epoca romantica in poi, si è comunemente diffusa la convinzione che la poesia, la forma di espressione letteraria più immediata, abbia a che vedere esclusivamente con le emozioni individuali, e che, legata com’è, a qualcosa di profondo e di viscerale, essa si esprima solo liricamente. Liricamente, da lira cioè, lo strumento col quale gli antichi greci si accompagnavano quando facevano poesia, una poesia soggettiva che metteva in campo soprattutto i sentimenti di chi la componeva, e che, di conseguenza, parlava di lui esclusivamente, del suo mondo interiore e del suo rapportarsi con quello esteriore.

L’idea comune del fare poesia è rimasta sostanzialmente quella, tanto che il poeta oggi, per la stragrande maggioranza di noi è il sentimentale per eccellenza, il cantore dell’amore e delle emozioni più intime.

Sappiamo però che la poesia, nel corso dei secoli, in realtà ha veicolato ogni tipo di sentimento, permeandosi anche di idee, di passioni civili o religiose, e che, in rima o meno che sia stata composta, non si è mai limitata a parlare soltanto al cuore.

Ha stuzzicato la ragione, ha scherzato con la realtà, l’ha colorata, spesso l’ha anche parodiata e satireggiata, uscendo in alcuni casi dalla prospettiva soggettiva del poeta, che come individuo, rivela i propri moti dell’animo.

Già la letteratura latina medioevale, accanto alle espressioni più tradizionali e consolidate del suo mondo poetico, aveva prodotto un genere nel quale veniva abbandonata la dimensione individuale, inscenando nelle sue composizioni in versi dei confronti tra due soggetti dialoganti.

Principalmente di soggetto amoroso, questa forma poetica poteva estendersi anche a contenuti religiosi, civili o morali e poteva quindi esprimersi sia con un tono serio che con uno assolutamente scherzoso o comico.

Era in sostanza una poesia dialogata, giocata tra punti di vista diversi, tra tesi contrapposte.

“Disputatio”,”conflictus”, “altercatio”: così, infatti, per dar l’idea del contrapporsi di personaggi e di argomenti, veniva definito in latino quel genere poetico.

Ripreso nelle letterature romanze delle origini, fiorì a partire dal tredicesimo secolo e, non seguendo precise regole metriche, potè esprimersi in ballate, canzonette, distici.

Prese denominazioni diverse a secondo del luogo di origine: “bataille” o “disputation” in francese, “disputa” in spagnolo, “streitgedicht” in tedesco, e “contrasto” in Italia.

Il contrasto usava di norma un linguaggio scherzoso, realistico ma allusivo, ma, per le ragioni tematiche già esposte, non escludeva nemmeno un tono allegorico morale.

E’ vero che generalmente vedeva protagonisti due innamorati in disputa tra loro, ma quando trattava argomenti religiosi, metteva in poesia conflitti tra corpo e spirito, tra esistenza e morte, tra Cristo e il demonio, carnevale e quaresima.

Il linguaggio, in questi casi, adottava ovviamente un tono adeguato. Solitamente, nel contrasto di tipo realistico la disputa si svolge tra due voci che si alternano di strofa in strofa, col rinfaccio vivace e puntuale di uno dei due personaggi all’altro.

Anche la sfera sociale, tuttavia, poteva essere oggetto del contrasto, che quindi in alcuni casi contrapponeva tra loro cavaliere e chierico o il ricco ed il povero.

Tra i più antichi esempi di questo genere poetico si ricordano il “Certamen lilii et rosae”, di Sedulio Scoto, scritto nel IX secolo e l’anonimo “Conflictus veris et hiemis”.

Nel dodicesimo secolo la produzione di contrasti si fece più abbondante. Tra i suoi esempi migliori può essere ricordata l’”Altercatio Phyllidis et Florae, nella quale due donne disputano su quale amore sia preferibile tra quello di un cavaliere e quello di un chierico.

Nel secolo successivo, Bonvesin de la Riva scriverà alcuni notevoli contrasti di argomento morale.

Nella “Disputatio rose cum viola”, l’autore milanese espresse allegoricamente le sue convinzioni politiche: contrapponendo l’umile e laboriosa viola alla superba e aristocratica rosa, che uscirà sconfitta dal confronto, Bonvesin esaltò le virtù civiche del popolo milanese, mettendo il rilievo il loro contrastare con la prepotenza e la boria di certa aristocrazia, costantemente rivolta ad ottenere la tirannide. Anche Jacopone da Todi, tra gli altri poeti duecenteschi, si cimentò nel genere in un contrasto, che, contrapponendo tra loro un vivo e un morto, prendeva anch’esso il consueto tono didattico-religioso.

Tra i tanti esempi di contrasto che hanno contrassegnato l’avviarsi della nostra letteratura, certamente il più famoso e conosciuto è quello di Cielo d’Alcamo, “Rosa fresca aulentissima”.

Attivo nella seconda metà del Duecento, lo scrittore fu a lungo chiamato Ciullo, diminutivo forse di Vincenzullo, con una denominazione erronea adottata in prevalenza dalla critica ottocentesca.

Una diversa ipotesi fa derivare il suo nome dal diminutivo spagnolo di Marcelo, Chelo, ma l’origine più probabile del suo nome è quella che lo fa discendere da Cheli, un diminutivo di Michele, da cui sarebbe derivato Celi ed in seguito, Cielo.

Considerando che Michele era un nome molto diffuso in Sicilia, quest’ultima ipotesi verrebbe corroborata anche dal suo cognome, d’Alcamo, che farebbe riferimento alla omonima cittadina siciliana. Quel cognome, del resto, era accertato e ricorrente nel palermitano già alla fine del Duecento.

Cielo d’Alcamo, del quale non si sa molto, fu probabilmente vicino alla Magna Curia di Federico II, qualche studioso ve lo colloca, seppure in una posizione di minor prestigio, ipotizzando che sia stato un giullare.

Da alcuni elementi testuali, si pensa che il suo celebre contrasto, scritto in una lingua che mescola sapientemente elementi curiali ad altri vernacolari (Dante, nel “De vulgari eloquentia” cita Rosa fresca aulentissima come esempio di siciliano “mediocre”, nel senso di dialettale), sia stato composto, forse a Messina, tra il 1231 ed il 1250.

Ma, a dispetto di un’ambientazione umile e del tono popolaresco dell’ironia che permea le battute di questa schermaglia, in quel contrasto è rintracciabile una certa familiarità con l’alta letteratura del tempo, con le forme retoriche colte dell’amor cortese.

Da molti punti di vista l’opera di Cielo d’Alcamo è ritenuta, infatti, erede della tradizione trobadorica di alcuni poeti d’oltralpe, come Marcabruno e Rambaldo di Vaqueiras.

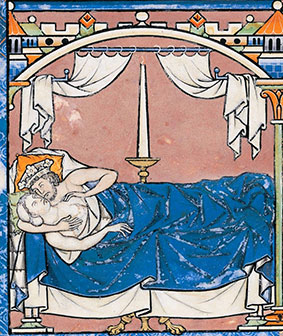

Nel canto a due voci di “Rosa fresca aulentissima”, il seduttore lusinga ed incalza con profferte d’amore una ragazza che tenta o, più probabilmente, finge, di resistergli.

Dopo molte schermaglie, al termine della serratissima e giocosa disputa la donna, che dice di comprendere il dolore ostentato dal suo contendente, riduce le sue pretese, promettendogli di concederglisi, ma solo dopo che lui abbia giurato sul Vangelo di sposarla.

Lui allora dice di aver giusto in tasca una copia del libro sacro, da lui rubata in chiesa, e senza fargliela vedere, giura su quella, ottenendo subito i favori di lei che, ormai vinta e tutta infuocata, si arrende al loro destino.

Il contrasto come genere letterario andò a decadere dalla fine del Cinquecento in poi, ma verso la fine dell’Ottocento venne ripreso da Giosuè Carducci che in una delle sue “Odi Barbare”, “Le due torri”, fa dialogare tra loro le torri bolognesi degli Asinelli e della Garisenda.

Rosa fresca aulentissima

Cielo d’Alcamo

«Rosa fresca aulentis[s]ima ch’apari inver’ la state, le donne ti disiano, pulzell’ e maritate:

tràgemi d’este focora, se t’este a bolontate; per te non ajo abento notte e dia, penzando pur di voi, madonna mia».

«Se di meve trabàgliti, follia lo ti fa fare. Lo mar potresti arompere, a venti asemenare, l’abere d’esto secolo tut[t]o quanto asembrare: avere me non pòteri a esto monno; avanti li cavelli m’aritonno».

«Se li cavelli artón[n]iti, avanti foss’io morto, ca’n is[s]i [sí] mi pèrdera lo solacc[i]o e ’l diporto. Quando ci passo e véjoti, rosa fresca de l’orto, bono conforto dónimi tut[t]ore: poniamo che s’ajúnga il nostro amore».

«Che ’l nostro amore ajúngasi, non boglio m’atalenti: se ci ti trova pàremo cogli altri miei parenti, guarda non t’ar[i]golgano questi forti cor[r]enti. Como ti seppe bona la venuta, consiglio che ti guardi a la partuta».

«Se i tuoi parenti trova[n]mi, e che mi pozzon fari? Una difensa mèt[t]onci di dumili’ agostari: non mi toc[c]ara pàdreto per quanto avere ha ’n [Bari. Viva lo ‘mperadore, graz[i’] a Deo! Intendi, bella, quel che ti dico eo?»

«Tu me no lasci vivere né sera né maitino. Donna mi so’ di pèrperi, d’auro massamotino. Se tanto aver donàssemi quanto ha lo Saladino, e per ajunta quant’ha lo soldano, toc[c]are me non pòteri a la mano».

«Molte sono le femine c’hanno dura la testa, e l’omo con parabole l’adímina e amonesta: tanto intorno percazzala fin che·ll’ha in sua podesta. Femina d’omo non si può tenere: guàrdati, bella, pur de ripentere».

«K’eo ne [pur ri]pentéssende? davanti foss’io aucisa ca nulla bona femina per me fosse riprisa! [A]ersera passàstici, cor[r]enno a la distesa. Aquístati riposa, canzonieri: le tue parole a me non piac[c]ion gueri».

«Quante sono le schiantora che m’ha’ mise a lo core, e solo purpenzànnome la dia quanno vo fore! Femina d’esto secolo tanto non amai ancore quant’amo teve, rosa invidïata: ben credo che mi fosti distinata».

«Se distinata fósseti, caderia de l’altezze, ché male messe fòrano in teve mie bellezze. Se tut[t]o adiveníssemi, tagliàrami le trezze, e consore m’arenno a una magione, avanti che m’artoc[c]hi ’n la persone».

«Se tu consore arènneti, donna col viso cleri, a lo mostero vènoci e rènnomi confleri: per tanta prova vencerti fàralo volontieri. Conteco stao la sera e lo maitino: Besogn’è ch’io ti tenga al meo dimino».

«Boimè tapina misera, com’ao reo distinato! Geso Cristo l’altissimo del tut[t]o m’è airato: concepístimi a abàttare in omo blestiemato. Cerca la terra ch’este gran[n]e assai, chiú bella donna di me troverai».

«Cercat’ajo Calabr[ï]a, Toscana e Lombardia, Puglia, Costantinopoli, Genoa, Pisa e Soria, Lamagna e Babilonïa [e] tut[t]a Barberia: donna non [ci] trovai tanto cortese, per che sovrana di meve te prese».

«Poi tanto trabagliàsti[ti], fac[c]ioti meo pregheri che tu vadi adomàn[n]imi a mia mare e a mon peri. Se dare mi ti degnano, menami a lo mosteri, e sposami davanti da la jente; e poi farò le tuo comannamente».

«Di ciò che dici, vítama, neiente non ti bale, ca de le tuo parabole fatto n’ho ponti e scale. Penne penzasti met[t]ere, sonti cadute l’ale; e dato t’ajo la bolta sot[t]ana. Dunque, se po[t]i, tèniti villana».

«En paura non met[t]ermi di nullo manganiello: istòmi ’n esta grorïa d’esto forte castiello; prezzo le tuo parabole meno che d’un zitello. Se tu no levi e va’tine di quaci, se tu ci fosse morto, ben mi chiaci».

«Dunque vor[r]esti, vítama, ca per te fosse strutto? Se morto essere déb[b]oci od intagliato tut[t]o, di quaci non mi mòs[s]era se non ai’ de lo frutto lo quale stäo ne lo tuo jardino: disïolo la sera e lo matino».

«Di quel frutto non àb[b]ero conti né cabalieri; molto lo disïa[ro]no marchesi e justizieri, avere no’nde pòttero: gíro’nde molto feri.Intendi bene ciò che bol[io] dire? Men’este di mill’onze lo tuo abere».

«Molti so’ li garofani, ma non che salma ’nd’ài: bella, non dispregiàremi s’avanti non m’assai. Se vento è in proda e gírasi e giungeti a le prai, arimembrare t’ao [e]ste parole, ca de[n]tr’a ’sta animella assai mi dole».

«Macara se dolés[s]eti che cadesse angosciato: la gente ci cor[r]es[s]oro da traverso e da·llato; tut[t]’a meve dicessono: ’Acor[r]i esto malnato’! Non ti degnara porgere la mano per quanto avere ha ’l papa e lo sodano».

«Deo lo volesse, vitama, te fosse morto in casa! L’arma n’anderia cònsola, ca dí e notte pantasa. La jente ti chiamàrono: ’Oi perjura malvasa, c’ha’ morto l’omo in càsata, traíta!’ Sanz’on[n]i colpo lèvimi la vita».

«Se tu no levi e va’tine co la maladizione, li frati miei ti trovano dentro chissa magione. […] be·llo mi sof[f]ero pèrdinci la persone, ca meve se’ venuto a sormonare;parente néd amico non t’ha aitare».

«A meve non aítano amici né parenti: istrani’ mi so’, càrama, enfra esta bona jente. Or fa un anno, vítama, che ’ntrata mi se’ [‘n] mente. Di canno ti vististi lo maiuto, bella, da quello jorno so’ feruto».

«Di tanno ’namoràstiti, [tu] Iuda lo traíto, como se fosse porpore, iscarlato o sciamito? S’a le Va[n]gele júrimi che mi sï’ a marito, avere me non pòter’a esto monno: avanti in mare [j]ít[t]omi al perfonno».

«Se tu nel mare gít[t]iti, donna cortese e fina, dereto mi ti mísera per tut[t]a la marina, [e da] poi c’anegàs[s]eti, trobàrati a la rena solo per questa cosa adimpretare: conteco m’ajo a[g]giungere a pec[c]are».

«Segnomi in Patre e ’n Filïo ed i[n] santo Mat[t]eo: so ca non se’ tu retico [o] figlio di giudeo, e cotale parabole non udi’ dire anch’eo. Morta si [è] la femina a lo ’ntutto, pèrdeci lo saboro e lo disdotto».

«Bene lo saccio, càrama: altro non pozzo fare.

Se quisso non arcòmplimi, làssone lo cantare. Fallo, mia donna, plàzzati, ché bene lo puoi fare. Ancora tu no m’ami, molto t’amo, sí m’hai preso come lo pesce a l’amo».

«Sazzo che m’ami, [e] àmoti di core paladino. Lèvati suso e vatene, tornaci a lo matino. Se ciò che dico fàcemi, di bon cor t’amo e fino. Quisso t’[ad]imprometto sanza faglia: te’ la mia fede che m’hai in tua baglia».

«Per zo che dici, càrama, neiente non mi movo. Intanti pren[n]i e scànnami: tolli esto cortel novo. Esto fatto far pòtesi intanti scalfi un uovo. Arcompli mi’ talento, [a]mica bella, ché l’arma co lo core mi si ’nfella».

«Ben sazzo, l’arma dòleti, com’omo ch’ave arsura. Esto fatto non pòtesi per null’altra misura: se non ha’ le Vangel[ï]e, che mo ti dico ’Jura’, avere me non puoi in tua podesta; intanti pren[n]i e tagliami la testa».

«Le Vangel[ï]e, càrama? ch’io le porto in seno: a lo mostero présile (non ci era lo patrino). Sovr’esto libro júroti mai non ti vegno meno. Arcompli mi’ talento in caritate, ché l’arma me ne sta in sut[t]ilitate».

«Meo sire, poi juràstimi, eo tut[t]a quanta incenno. Sono a la tua presenz[ï]a, da voi non mi difenno. S’eo minespreso àjoti, merzé, a voi m’arenno. A lo letto ne gimo a la bon’ora, ché chissa cosa n’è data in ventura».

Piermario De Dominicis, appassionato lettore, scoprendosi masochista in tenera età, fece di conseguenza la scelta di praticare uno sport che in Italia è considerato estremo, (altro che Messner!): fare il libraio.

Per oltre trent’anni, lasciato in pace, per compassione, perfino dalle forze dell’ordine, ha spacciato libri apertamente, senza timore di un arresto che pareva sempre imminente.

Ha contemporaneamente coltivato la comune passione per lo scrivere, da noi praticatissima e, curiosamente, mai associata a quella del leggere.

Collezionista incallito di passioni, si è dato a coltivare attivamente anche quella per la musica.

Membro fondatore dei Folkroad, dal 1990, con questa band porta avanti, ovunque si possa, il mestiere di chitarrista e cantante, nel corso di una lunga storia che ha riservato anche inaspettate soddisfazioni, come quella di collaborare con Martin Scorsese.

Sempre più avulso dalla realtà contemporanea, ha poi fondato, con altri sognatori incalliti, la rivista culturale Latina Città Aperta, convinto, con E.A. Poe che:

“Chi sogna di giorno vede cose che non vede chi sogna di notte”.