Scoprire un nuovo autore girellando tra i banchi di una libreria, fiutare il possibile ”affare letterario” e, in seguito alla lettura del libro, immancabilmente acquistato, avere conferma della bontà di una scelta fatta al buio, è uno di quei piaceri che rallegrano più di altri la vita di noi lettori consumati.

Consumati per benino, come, poco diplomaticamente, nella sua esplicita crudeltà, ci urla in faccia ogni specchio in cui incocciamo, ma certamente non logorati nella visceralità e nella costanza di una inscalfibile passione.

Credo che anche in circostanze estreme, che so, un sisma di buona magnitudo, se tra la pioggia di laterizi e polveri che in questi casi arriva da ogni parte, nel corso della mia fuga passassi accanto alla vetrina di una libreria, finirei per attardarmi a guardare uno per uno i volumi esposti, dimenticandomi del tutto dell’emergenza in corso.

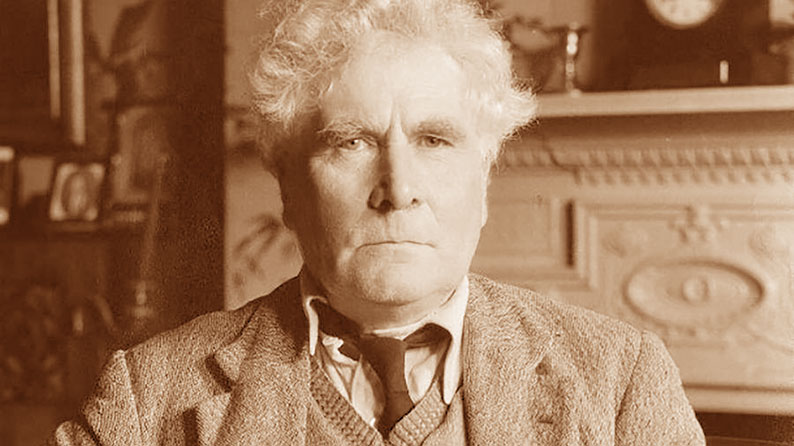

Zweig nel suo meraviglioso ed elegantissimo racconto “Mendel dei libri”, di cui ho avuto modo di parlare in precedenti occasioni, evidenzia proprio il rapporto peculiare e inestirpabile che lega l’appassionato lettore all’oggetto del suo amore.

Mendel, un ebreo che tratta la vendita di libri al tavolo di un caffè viennese, da lui eletto ad ufficio, vive così immerso nel mondo parallelo dei volumi, un mondo fatto esclusivamente di pagine scritte, da non accorgersi addirittura che nel mondo reale è scoppiata una Guerra Mondiale.

La vita vera gli presenterà un conto salatissimo per via di quella, surrogata dai libri, da lui vissuta, così Mendel finirà perduto in un gorgo di accuse per lui incomprensibili, crudeli e irreparabili

Poco tempo fa passeggiavo, o meglio, non avendo una meta fissa, potrei usare anche l’orribile neologismo “zonzeggiavo”, per Modena.

Era la mattina avanzata di uno di quei giorni di agosto, sferzati da un sole così impietoso e immobile da farti apparire un portico come una fontana nel Sahara.

Annusavo la città, il suo bellissimo centro, esaltato dallo straordinario Duomo, tirato su da Lanfranco e istoriato dalle sculture di Wiligelmo, e cercavo di farmene una mappa, di raccapezzarmi tra piazze e vie, tra giardini e teatri, tra negozi, caffè e gioiellierie, tra le boutique di abbigliamento e quelle di aceto balsamico.

Nel corso della mia deambulante mappatura della città, percorrendo Via Santa Eufemia, una strada che, come le altre del centro, ti riporta a stordirti della bellezza del Duomo, e percorrendone un soccorrevole portico, sono incappato in una piccola libreria.

Naturalmente mi sono bloccato: il bighellonaggio poteva aspettare.

Intanto il suo nome “Il Sognalibro”, m’è parso accattivante, ma quando poi mi sono reso conto che il negozio trattava esclusivamente libri usati, ho visto immediatamente crescere il suo “appeal”.

Hanno ancora più fascino i libri vecchi, o quelli antichi, che oltre alle storie che vi sono scritte, ti lasciano fantasticare liberamente su quelle vissute dai vari loro possessori.

L’esposizione era sobria, essenziale, e concepita per guidare il cliente a comprendere subito i criteri di valutazione che erano alla base del prezzo di ciascun volume.

I libri li trovavi esposti fuori, nell’ombra preziosa del portico e all’interno del locale, luminoso e non molto grande.

Una signora bionda, presumibilmente la proprietaria, era seduta fuori, nello spazio esterno della libreria e pur essendo immersa nella lettura di un libro, sentivo che era vigile, pronta ad occuparsi di me, a darmi volentieri spiegazioni, se io le avessi richieste.

Insomma, da subito mostrava due delle migliori inclinazioni di chi fa il mestiere del libraio: la passione per la lettura e l’attitudine a condividerla con i clienti.

Questa impressione si confermò nei minuti successivi: chiacchierammo infatti piacevolmente per un po’, poi mi congedai, certo che sarei tornato al Sognalibro, per strappare alle durezze della vita qualche altro momento di tregua.

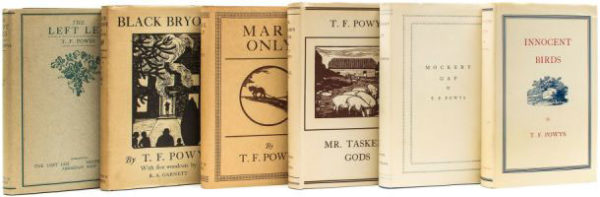

Il volume che ovviamente mi ero portato via, di un autore a me sconosciuto, Theodore F. Powys, mi aveva intrigato sia per il titolo: “La gamba sinistra”, che per via delle seduttive note di copertina, cosa abituale, del resto, nelle pubblicazioni della Piccola Biblioteca Adelphi.

Quel romanzo breve mandava il classico richiamo che si sprigiona dalle opere particolari, dai lavori fuori dall’ordinario: è il genere di seduzione alla quale io soccombo di netto, senza far resistenza.

Ho aperto quel volumetto una quindicina di giorni dopo averlo acquistato, impiegando benissimo il tempo di una traversata di un paio d’ore su una nave diretta alla meravigliosa Ventotene, l’isola che fu culla dell’idea di Europa unita.

Sin dalla prima pagina del romanzo mi ritrovai collocato con naturalezza, senza scosse, nella minuta realtà quotidiana di Madder, un borghetto inglese popolato da un campionario di umanità assai lontana da quella che brulica, allora come oggi, nelle grandi città.

Erano tutti personaggi esemplari, simbolici, immersi nella strana normalità dei piccoli centri, in cui, quasi come un regista occulto, si insinua spesso, per rivoletti o per grandi canali, il male.

C’era Mew il fattore, un uomo roso dalla cupidigia di beni materiali, che nel corso del racconto, una dopo l’altra, acquisisce ogni proprietà del villaggio, beni immobiliari che, quale possesso dell’acquirente, includono anche le ragazze che vi abitano, da lui violate in qualità di loro nuovo padrone, senza alcun indizio di scrupolo.

Nella sua sfrenata lussuria verghiana per la “roba”, Mew, godeva perfino nel sapere sue le foglie cadute, quelle che schiacciava camminando.

Era il perfetto cattivo tra i protagonisti del romanzo.

C’era Miss Patch, una zitella burbera che frequentava la Chiesa, ma che odiava l’umanità e gli scarafaggi, e la cui esistenza si concentrava nello sforzo di dispiacere ad entrambi e nel resistere alle pressanti richieste di Mew di cedergli la sua casa.

C’era il Pastore, il Signor Summerbee, un carattere dalla sinistra paciosità, impermeabile ad ogni avversità, come la distruzione dei suoi cavoli in giardino, operata da una mandria di mucche, e ben resistente alle ripetute manifestazioni di meschinità e alle brutture causate dal gioco degli odi e dei rancori che, nemmeno troppo sotterraneamente percorrevano la sua minuscola comunità di fedeli.

Bastavano una giornata di sole e la marmellata della sua burrosa consorte a riportare Mr. Summerbee alla sua gioiosa imperturbabilità e a farlo sentire parte del migliore dei mondi possibili, proprio quel che predicava Pangloss, il precettore del “Candide” di Voltaire.

C’era l’ex possidente James Gillet, letteralmente rovinato dal suo incontro con Dio, una folgorazione che aveva fatto di lui un instancabile orante che, perso nel suo continuo pregare, avrebbe ceduto senza alcuna resistenza tutte le sue terre, la sua fattoria e perfino sua figlia Mary, alle brame di Mew il fattore.

C’era Tom il Matto, matto ma non del tutto scemo, eternamente inquieto ed eternamente perso dietro alle ragazze per scoprirne i segreti.

C’era la famiglia Squibb, carica di figli, e troppo numerosa per non vendersi in blocco al solito Mew.

E infine c’era Minnie Cuddy, la prosperosa e generosa vedova che turbava i sonni dell’intera popolazione maschile di Madder, una sorta di Bocca di Rosa britannica, cartina al tornasole dell’ipocrisia che imperava in tutti i menage matrimoniali del borgo.

In questo mondo essenziale, che però ben rappresenta l’intero universo umano, un solo personaggio, il mitico Jar, un calderaio a suo tempo sparito di colpo dal paese, incarnava lo spirito della rettitudine.

Lo rappresentava al punto di guadagnarsi involontariamente un’influenza parareligiosa sui paesani, ed una soggezione tale da rendere mitica la sua figura.

Un carisma che si era accresciuto soprattutto in seguito a quella che era stata la sua improvvisa e misteriosa scomparsa.

Il male, sembra dire l’autore tra le righe del racconto, si annida e prospera anche nei luoghi e negli individui dalla più innocente apparenza, personaggi che in alcuni casi non sono nemmeno coscienti di praticarlo.

Scritto nel 1923, in una prosa quasi perfetta nella sua evocativa stringatezza, capace tuttavia di improvvise accelerazioni, “La gamba sinistra” mi è parso subito uno di quei gioielli letterari rari che sfuggono all’attenzione dei più, ma che rimangono impressi in chi ha avuto la fortuna di incapparvi.

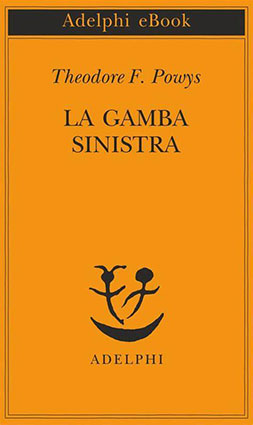

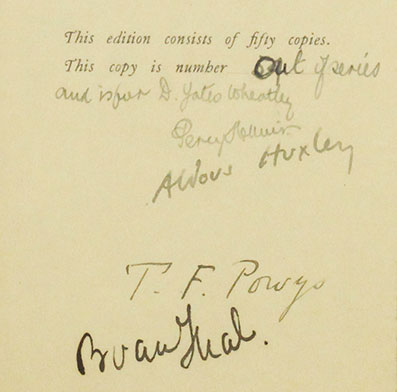

(Theodore è il signore con i baffi in piedi sulla destra)

Il magnifico racconto corale, certamente in debito con le narrazioni bibliche, percorso da tensioni e frizioni e da una certa sensualità sotterranea, mi ha rivelato un autore che avrei fatto bene a conoscere prima.

Evidentemente però, e tutti i lettori lo sanno, c’è un tempo per ogni incontro, ed un luogo: nel mio caso l’anno in corso e la stuzzicante libreria modenese “Il Sognalibro”.

E allora, per toglierci infine qualche lecita curiosità su uno scrittore quasi sconosciuto da noi, ecco due parole su Theodore Francis Powys.

Il futuro autore de “La gamba sinistra” nacque nel dicembre del 1875 a Shirley, nel Derbyshire.

Suo padre Charles era un uomo di chiesa, un fatto questo, che ebbe sicura influenza sulla sua formazione e sulla sua produzione, un pastore che tenne il vicariato di Montacute, nel Somerset, per oltre trent’anni.

I figli del reverendo Powys furono ben undici e molti di essi si ritrovarono in possesso di vari e spiccati talenti.

Oltre naturalmente a Theodore, tra i ragazzi Powys si distinsero nella scrittura suo fratello John, l’altro fratello Llewelyn, che fu anche saggista, e Albert, architetto e autore di testi sulla conservazione degli edifici antichi.

Anche le donne, in questa insolita famiglia, brillarono per qualche vocazione soddisfatta: la sorella Philippa, fu autrice di un romanzo e di alcune poesie, un’altra sorella, Marian, divenne una delle maggiori autorità internazionali sui pizzi ed i merletti, ed un’altra ancora, Gertrude, fu pittrice di successo.

Non molto portato per gli studi e di conseguenza alunno irrequieto, Theodore a soli quindici anni andò via di casa per diventare apprendista in una fattoria nel Suffolk.

Dopo qualche anno si mise in proprio, ma la sua azienda agricola non rese per quello che lui si sarebbe aspettato.

Nel 1901, quindi, si trasferì nel Dorset, stavolta con l’ambizione, in seguito soddisfatta, di diventare uno scrittore.

Si sposò nel 1905 con Violet Dodd e, oltre a mettere al mondo due figli, ne adottò un’altra.

Per quasi quarant’anni, dal 1904 al 1940 Theodore F. Powys, come del resto altri membri della sua famiglia di origine, visse a East Chaldon, un villaggio costiero del Dorset, trasferendosi poi, per paura delle conseguenze della Seconda Guerra Mondiale, a Mappowder, un altro centro della stessa regione, ma situato più all’interno, ritenendolo più sicuro.

Tra le sue prime pubblicazioni spicca “The soliloquy of a Hermit”, del 1916, falso diario di un curato anglicano di campagna, nel quale le annotazioni di carattere religioso, mai convenzionali, sfociano spesso in folgoranti battute, mescolandosi con acute osservazioni a proposito dei suoi singolari vicini di casa.

La carriera di Powys fece un salto di qualità quando produsse alcuni romanzi di successo, come, ad esempio, “Gli dei di Mr. Tasker”, pubblicato nel 1924.

Gli dei cui il titolo accenna sono i porci della fattoria del signor Tasker, al quale l’adorazione nei loro confronti non impediva di scannarli.

Era un romanzo che già definiva l’ambito in cui sui sarebbe mossa l’intera produzione di Powys, ovvero quello della descrizione di come il male si annidi nelle piccole comunità di campagna, ma che faceva sentire chiaramente anche l’umore che avrebbe pervaso tutta la sua opera: un’incombente presenza teologica, declinata in eccentriche convinzioni ed un humour nero che avvolge anche gli eventi più drammatici.

Anche lo stile dello scrittore, tanto sobrio quanto incisivo, che già si rivelava pienamente in quelle prime prove, si confermò e precisò in un romanzo successivo, “Il buon vino del Signor Weston”, pubblicato nel 1927.

L’arrivo di un vecchio furgoncino con due uomini a bordo in un piccolo villaggio di campagna, precede la sorprendente apparizione in cielo di una grande scritta di luce: “Il buon vino del signor Weston”.

Da quel momento in poi si diffonde tra gli avventori dell’unica locanda del paese e tra i malvagi abitanti di tutto il villaggio, un inesplicabile senso di attesa, il presentimento di qualche evento straordinario che dovrà comunque accadere.

Da questa premessa insolita prende le mosse il romanzo da molti considerato il capolavoro di Powys, quello in cui il suo umorismo nero sembra dare ancor più corpo alle meschinità che si insinuano nel quotidiano delle piccole comunità, fornendo una convincente descrizione del male, quale costante negazione di un bene che rimane sconosciuto ai più.

Perché, come dice l’autore in un passo significativo del suo libro:

“Come tutti sanno, l’evento più importante e gravido di conseguenze passa spesso inosservato e viene ignorato da quasi tutti i nostri simili.

E se davvero un giorno l’Eternità arrivasse, potete star certi che nessuno ci farebbe caso”.

Anche quest’opera riflette il temperamento di Powys, religioso, ma di una religiosità non convenzionale, e certamente influenzato dal tono e dallo stile dei racconti biblici.

Palese risulta la sua affinità con alcuni scrittori del Diciassettesimo e Diciottesimo secolo, come John Bunyan e soprattutto Jonathan Swift, anch’egli particolarissima figura di religioso irrituale, fantasioso e acidulo.

Durante la guerra civile di Spagna, Theodor F. Powys, dimostrò anche una forte sensibilità politica antifascista e si schierò decisamente tra gli scrittori britannici favorevoli all’invio di aiuti ai repubblicani iberici.

Lo scrittore morì nel novembre del 1953 a Mappowder, luogo nel quale, come si è detto, risiedeva da tredici anni e nel quale venne sepolto.

Piermario De Dominicis, appassionato lettore, scoprendosi masochista in tenera età, fece di conseguenza la scelta di praticare uno sport che in Italia è considerato estremo, (altro che Messner!): fare il libraio.

Per oltre trent’anni, lasciato in pace, per compassione, perfino dalle forze dell’ordine, ha spacciato libri apertamente, senza timore di un arresto che pareva sempre imminente.

Ha contemporaneamente coltivato la comune passione per lo scrivere, da noi praticatissima e, curiosamente, mai associata a quella del leggere.

Collezionista incallito di passioni, si è dato a coltivare attivamente anche quella per la musica.

Membro fondatore dei Folkroad, dal 1990, con questa band porta avanti, ovunque si possa, il mestiere di chitarrista e cantante, nel corso di una lunga storia che ha riservato anche inaspettate soddisfazioni, come quella di collaborare con Martin Scorsese.

Sempre più avulso dalla realtà contemporanea, ha poi fondato, con altri sognatori incalliti, la rivista culturale Latina Città Aperta, convinto, con E.A. Poe che:

“Chi sogna di giorno vede cose che non vede chi sogna di notte”.

Powys incanta. L’ho scoperto di recente anche io e ho divorato i suoi quattro romanzi che abbiamo la fortuna di avere tradotti in italiano. Tanto sconosciuto quanto speciale, direi magico. I suoi personaggi ti graffiano l’anima e accendono scintille. Il vecchio Jar in primis… Una particolarità che rende i suoi libri delle piccole pietre preziose è l’intreccio tra luoghi – anch’essi epici, come “Madder di Dio” – e personaggi, che si ritrovano nei vari romanzi, andando a costruire un piccolo mondo di cui inizi a sentirti parte: quando ti imbatti in un nome cui ti eri affezionato, ti senti come a casa, illuminato da una stella amica. Grazie di cuore per l’articolo, bello scoprire che ci sono altre persone che sono rimaste folgorate da questo autore.