“Dietro a queste prediche umanistiche non sentirete altro che l’affilatura dei coltelli. I signori si stanno preparando all’assassinio per rapina, e prima di scannare la povera gente balcanica vogliono diffamarla davanti all’Europa, come se loro fossero gli unici garanti della civiltà europea”

Con queste parole Miroslav Krleža scriveva nel 1967 un visionario epitaffio sul secolo ancora lungi dal finire. Un secolo che nei Balcani si era concluso con la guerra e con la disgregazione non solo di uno stato, la Jugoslavia, ma di una comunità che aveva innalzato a differenze insormontabili particolari che, mai prima di allora, ne avevano minato la convivenza.

“Serbi e croati sono la stessa merda di vacca spaccata in due dal carro della storia”,

scrisse Krleža in quell’opera di assoluta bellezza, che erano “le Ballate di Petrica Kerempuh”, che rappresentano un capolavoro della letteratura balcanica del secolo scorso.

Queste Ballate, scritte tra il 1935 e il 1936, avevano come modello una cultura popolare che si esprimeva nel dialetto kajkavo, descrivendo la società croata dal XVI secolo delle rivolte contadine, fino all’epoca del romanticismo e alle tensioni del primo Novecento. Ogni capitolo dei trentaquattro, si riferiva a un anno particolare nel corso di quattro secoli di storia.

Era un viaggio nel tempo che ruotava intorno alla figura di Petrica Kerempuh, alter-ego del poeta, trovatore sfaccendato, letterato perdigiorno, chierico vagante, musicista e bandito, un soggetto che si trovava ai margini della società ma al centro della storia.

Petrica, con la sua mandola, attraversava le varie epoche con il suo canto di dolore e irrisione, dolore per le vicende del popolo e irrisione per il potere. Quello che ci raccontava Petrica era un inferno sulla terra dal quale si usciva irridendo la realtà e le sue regole.

C’era, in queste liriche, un tono estatico ed insieme grottesco, espressivo e tellurico, che faceva di questi testi dei veri e propri inni. Non mancava però, nel cantare il dramma delle vite oppresse, un surrealismo lirico che amplificava, rendendole senza tempo, le vicende umane descritte. Per esprimere tutto questo Krleža usò una lingua che, fondandosi sul dialetto kajkavo, utilizzava prestiti dal latino, dal magiaro, dall’italiano e dal francese. Una lingua poetica, quindi, falsamente popolare, lingua “reinventata” che si mascherava dietro al realismo.

Quando Krleža compose queste liriche, tra il 1935 e il 1936, aveva già maturato il suo allontanamento dal socialismo dopo aver visto l’esito dell’operato di Zdanov verso gli artisti nella Russia sovietica.

La sua poesia non era al servizio dell’ideologia ma era la chiave per interpretare i nessi tra “spicciola realtà sociale, i processi storici e le leggi della natura”, come ha scritto Claudio Magris in Danubio.

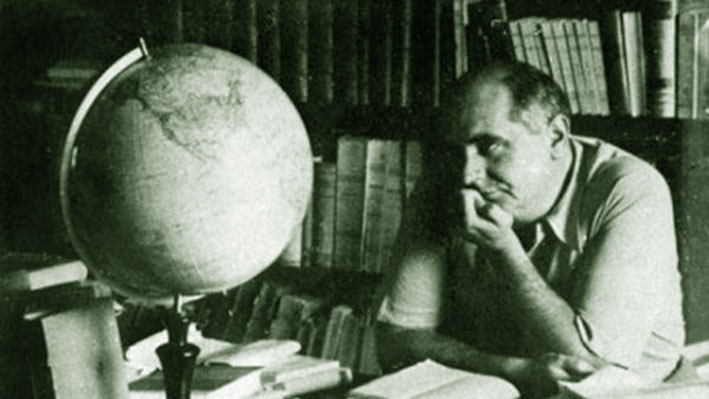

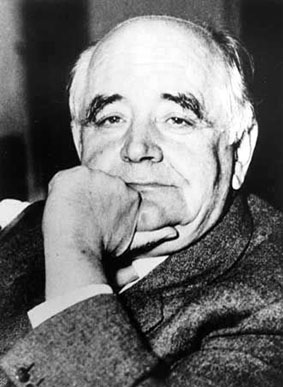

Miroslav Krleža nacque il 7 luglio 1893 a Zagabria, allora in Austria-Ungheria, e morì il 29 dicembre 1981 nella stessa città.

Saggista, romanziere, poeta e drammaturgo è una figura dominante nella moderna cultura slava.

Krleža si era formato nell’accademia militare austro-ungarica a Budapest, dove tentò senza successo di unirsi alle forze serbe contro i turchi nella seconda guerra dei Balcani del 1913.

Per quest’ultima azione, fu espulso dall’accademia e successivamente inviato sul fronte galiziano come soldato semplice durante la prima guerra mondiale. Questa esperienza di prima mano nella Grande Guerra segnò profondamente il lavoro di Krleža.

Nel 1917, partendo da posizioni anarchiche, si schierò con i leninisti, anche se subito cominciò a manifestare perplessità verso il bolscevismo e in particolare verso le sue ingerenze nella cultura. Dopo un viaggio nell’URSS si rese conto che non era affatto quel paradiso di uguaglianza e giustizia sociale al quale aveva anelato.

Comunque, a causa delle sue posizioni sinistra, le sue opere furono bandite nel periodo tra le due guerre, ma le sue opinioni influenzarono notevolmente le arene culturali e politiche della Jugoslavia del secondo dopoguerra.

Il suo atteggiamento critico sul “realismo socialista”, con la sua enfasi sulla deriva creativa causata dall’esempio di Zdanov e dall’appiattimento ideologico della letteratura al servizio dei principii socialisti, si rivelò decisiva per eliminare quel modo di scrivere dogmatico dalla letteratura jugoslava del dopoguerra.

Krleža diresse anche l’Istituto di Lessicografia e divenne infine presidente dell’Unione degli scrittori jugoslavi.

Uomo dall’intelligenza potente e dall’ampia cultura, scrisse con grande intensità, criticando senza paura le ingiustizie politiche e sociali. Parlava parecchie lingue e per il suo vasto sapere e la sua vena satirica fu chiamato, non a caso, il “Voltaire dei Balcani”.

La forza e l’importanza del suo lavoro dovrebbero essere giudicate per la sua intera opera: circa 40 volumi di storie, saggi, commenti politici, opere teatrali, poesie e romanzi piuttosto che per un testo in particolare.

La vasta portata dei suoi temi si sviluppò in tutti i suoi scritti, che spesso funzionano come parti interdipendenti di una sola unità organica. I suoi romanzi, come “Il ritorno di Filip Latinovicz”, del 1931/32, avevano come personaggi centrali degli intellettuali che avevano perso il potere di agire in un mondo incancrenito dalla volontà di rincorrere facili guadagni o stupide onorificenze.

In quel testo, inseguendo sè stesso ed una vena creativa da tempo perduta, il pittore Filip faceva ritorno dopo oltre vent’anni nei luoghi della sua infanzia, nei quali lo attendevano una madre spregiudicata che molti anni prima lo aveva cacciato, ed il fantasma di un padre senza volto e nome.

In una piccola comunità di gente piena di rancori e tra personaggi di antico lignaggio, rimasti legati alle vecchie tradizioni asburgiche, la ricerca del padre culminerà in un finale drammatico e sorprendente, passando prima attraverso una tragica avventura amorosa.

Con il suo primo volume, pubblicato nel 1938, il romanzo in tre volumi “il banchetto di Blitva”, Krleža si era occupato di personaggi ed eventi di un immaginario paese dell’Europa orientale, raffigurando in modo allegorico e satirico sia l’arretratezza dell’Europa dell’est, sia la decadenza e l’opportunismo dell’Europa occidentale, con la presenza crescente del fascismo nel periodo tra le due guerre.

La drammatica trilogia “La famiglia Glembaj” era invece un’accusa verso la decadenza della borghesia croata sotto il dominio dell’Austria-Ungheria.

Scrisse anche opere riguardanti lo sfruttamento e le sofferenze del passato dei contadini croati, come, ad esempio, le storie della collezione di racconti del 1922 e “Il Dio Marte croato” che è considerato da molti studiosi come il suo miglior lavoro.

Le opere di Krleža erano tutte caratterizzate dal suo implacabile impegno a favore dell’umanesimo e della libertà individuale contro i confini sociali e mentali di una società borghese decadente o, al contrario, contro i limiti di una società socialista dogmatica e non libera.

Krleža fu anzitutto poeta dell’avanguardia anche se la composizione delle sue Ballate tradiva invece l’adesione a un espressionismo ben poco affine alla propaganda socialista.

Comunista eterodosso, quasi anarchico, antimilitarista convinto e sostenitore dell’idea jugoslava, Krleža si oppose sempre alle ingerenze politico ideologiche, soprattutto di matrice sovietica, in ambito artistico e letterario, cosa che gli provocò prima isolamenti e censure, ed infine l’espulsione, nel 1937, dal Partito comunista jugoslavo, decretata dallo stesso Tito, che pure conservò con Krleža un amichevole rapporto personale, oltre che di stima intellettuale.

Solo dopo il distacco dall’URSS del 1948, Tito lo innalzerà a personaggio pubblico e poeta “jugoslavo”, affidandogli un decisivo ruolo pubblico nella costruzione dell’identità culturale della nuova Repubblica federale.

In quegli anni Krleiža fondò a Zagabria, sua città natale, l’Istituto lessicografico jugoslavo, ma i rapporti fra lui ed i comunisti rimasero sempre conflittuali, fino alla sua adesione, nel 1967, alla “Dichiarazione sulla denominazione della lingua croata”, nella quale si contestava l’idea che il croato fosse una lingua regionale, meno nobile del serbo.

Il termine “serbocroato” era infatti visto negativamente negli ambienti culturali croati perché si riteneva affermasse una “sottomissione” del croato al serbo.

La scelta “localista” di Krleža sancì la sua progressiva emarginazione dalla cultura ufficiale. Morto nel 1981, ha lasciato alla Jugoslavia in declino un patrimonio culturale difficile da maneggiare.

Dopo la caduta della federazione jugoslava la fortuna di Krleža ha avuto sorti alterne: il suo “jugoslavismo” ne ha sancito in patria una damnatio memoriae, malgrado le sue opere fossero spesso dei capolavori.

Le “Ballate di Petrica Kerempuh” erano una denuncia della guerra e della tirannia del potere e, se il poeta aveva allora negli occhi il macello della Prima guerra mondiale, il mondo dilaniato che aveva descritto in quegli anni, sarebbe stato poi lo stesso mondo delle guerre fratricide degli anni Novanta, come pure lo strazio della gente.

Nelle Ballate si può dunque leggere un affresco di tutte le mattanze jugoslave, della loro insensatezza e barbarie: Krleža seppe vedere prima del tempo come sarebbe finito l’esperimento di comunità di popoli jugoslavi!

In occasione del trentennale dalla sua morte, il ricordo di Krleža non è rimasto circoscritto alla Croazia e alla nativa Zagabria. Tutti i teatri dell’area ex jugoslava, in particolare quelli sloveni, serbi e bosniaci, hanno infatti realizzato omaggi al grande autore, in memoria del quale fu prodotto un documentario con la regia di Željko Senečić.

A partire da quella ricorrenza si è notata una grande attenzione nei suoi riguardi e, di nuovo, non solo in Croazia o nell’ex-Jugoslavia: festival teatrali, conferenze, convegni, mostre, pubblicazioni e traduzioni dei suoi scritti si sono susseguiti in molti paesi europei.

Krleža, che era apparso un esule silenzioso nella Croazia di Tujiman degli anni Novanta, troppo croato secondo i nazionalisti serbi o residuo jugoslavo inutile secondo lo spirito dominante nelle nuove repubbliche sorte dalle rovine della Jugoslavia di Tito, venne poi letteralmente riscoperto solo all’inizio del XXI secolo.

Il suo ritorno assomigliava tanto a quello di Leone Glembay, uno dei suoi grandi personaggi teatrali, pittore e soprattutto guastafeste della sua ricca famiglia.

Quei personaggi, Gesù, Colombo, l’artista Michelangelo, lo studente Vidović, i pittori Leone Glembay e Filip Latinovicz e tanti altri, non erano mai conformi ai loro tempi, sembravano camminare, tanto inquieti quanto ironici, sussurrando il lamento sarcastico del Krleža moribondo che, con la mano tesa verso gli scaffali pieni delle sue opere, diceva al suo biografo Enes Čengić:

“Ho scritto tutto questo e nulla è cambiato”.

Non mancavano anche altri sussurri, abbastanza chiari, come

“Ma scrivere non è altro che pensare!”.

Negli anni Ottanta, nelle interviste rilasciate alla stampa estera, Danilo Kiš ripeteva sempre che i suoi maestri erano Andrić, Crnjanski e soprattutto Krleža. Nei riguardi di quest’ultimo, Kiš spesso sottolineava l’importanza dell’incontro con “L’infanzia ad Agram 1902/03″, opera di Krleža dominata dalla sua grande sensibilità da cui nascevano uno stile irripetibile ed i suoi vasti orizzonti artistici.

Emerso da una letteratura “periferica”, Kiš da Parigi voleva implicitamente dire che lui non era venuto dal nulla, e se non avesse avuto una vita così breve, avrebbe sicuramente completato il libro che ritraeva il suo maestro.

Su Krleža si sarebbe soffermato a lungo, perché il suo romanzo avrebbe contenuto una moltitudine di personaggi: oltre al Krleža scrittore e intellettuale, infatti, ci sarebbe stato anche il Krleža attore e acuto osservatore del Novecento.

Il testo si sarebbe strutturato seguendo l’infanzia e la giovinezza di Krleža a Zagabria, Pécs e Budapest, i suoi primi passi nella poesia, nella narrativa e la produzione dei testi teatrali, avrebbe poi descritto la nascita del suo forte antimilitarismo e la sua convinzione che restare soli non vuol dire non aver ragione. Il romanzo avrebbe seguito l’avvicinamento agli ideali dell’Ottobre rosso, il periodo fra le due guerre, segnato dai complessi rapporti con il Partito comunista e con Tito e lo scontro con essi.

Avrebbe spiegato il punto di vista di Krleža sul tradimento sovietico degli ideali rivoluzionari e raccontato poi il divieto di pubblicazione delle sue opere, la Seconda guerra mondiale, la Croazia di Pavelić ed il rifiuto dello scrittore di stare con gli ustascia.

Infine il dopoguerra, lo scrittore divenuto amico di Tito, l’impresa enciclopedica (Krleža fu fondatore della Casa dell’Enciclopedia jugoslava), e gli anni Settanta di Krleža, vissuti fra jugoslavità e croaticità ed infine avrebbe utilizzato il riassunto delle cose da lui dettate al suo biografo Čengić.

Molti dei personaggi krležiani sembrano essere ritornati finalmente alla vita politica, economica e sociale, ma non solo nella Croazia attuale.

Non mancano i Klamfar (con uno stuzzicadenti fra i denti), gli Ignaz Glembay, gli Aurel, le baronesse Castelli, persone senza scrupoli. Si muovono ancora oggi per le strade di Zagabria, Belgrado, Sarajevo, Podgorica, guidano macchine costose, sputano su chi non è del loro livello sociale.

Spesso si tratta di chi si è arrangiato bene durante e dopo le guerre fratricide: li chiamano i tajkun, i neoricchi.

La sintesi della loro essenza, come si legge pure in “Leone Glembaj”, oggi sarebbe questa:

“ecco i signori che ci promettono l’oggi e il domani senza dirci dove hanno guadagnato il primo milione”.

C’è un luogo comune che domina ancora nei territori dell’ex federazione jugoslava: “può essere che Krleža sia davvero grande, ma è pesante e lontano dalla gente”.

Meglio tuttavia la pesantezza di Krleža che la superficialità generale, meglio conoscerlo davvero che avvicinarsi a lui dalla lontano, perché sarebbe stato impossibile che lo scrittore facesse un passo indietro.

Branko Dragaš, un estimatore belgradese dell’opera di Krleža, si è rivolto due mesi fa ai lettori serbi dalle pagine di un giornale culturale dicendo: “Iniziate, diciamo, da “Sull’orlo della ragione”, questo ci è più vicino oggi. Proseguite con “Il banchetto a Blitva”. Leggete anche due saggi: “I 150 anni dalla ribellione serba” e “L’oro e l’argento di Zara”. Vi propongo per la lettura pure “I dieci anni di sangue” e “L’antibarbarus dialettico”. Va bene pure il dramma “Colombo”. Dopo, decidete da soli se leggere o non leggere Krleža. L’importante è iniziare. E che tutti i pregiudizi siano rotti. Per sempre”!

Scrisse un giorno Sartre a Krleža:

“Il Suo Filip Latinovicz, pubblicato sei anni prima del mio romanzo “La nausea”, se fosse stato tradotto in francese qualche anno prima, mi avrebbe provocato l’accusa di plagio. Perché Latinovicz è un vero romanzo esistenzialista, che Lei ha scritto prima e meglio di me”!

Lino Predel non è un latinense, è piuttosto un prodotto di importazione essendo nato ad Arcetri in Toscana il 30 febbraio 1960 da genitori parte toscani e parte nopei.

Fin da giovane ha dimostrato un estremo interesse per la storia, spinto al punto di laurearsi in scienze matematiche.

E’ felicemente sposato anche se la di lui consorte non è a conoscenza del fatto e rimane ferma nella sua convinzione che lui sia l’addetto alle riparazioni condominiali.

Fisicamente è il tipico italiano: basso e tarchiatello, ma biondo di capelli con occhi cerulei, ereditati da suo nonno che lavorava alla Cirio come schiaffeggiatore di pomodori ancora verdi.

Ama gli sport che necessitano di una forte tempra atletica come il rugby, l’hockey, il biliardo a 3 palle e gli scacchi.

Odia collezionare qualsiasi cosa, anche se da piccolo in verità accumulava mollette da stenditura. Quella collezione, però, si arenò per via delle rimostranze materne.

Ha avuto in cura vari psicologi che per anni hanno tentato inutilmente di raccapezzarsi su di lui.

Ama i ciccioli, il salame felino e l’orata solo se è certo che sia figlia unica.

Lo scrittore preferito è Sveva Modignani e il regista/attore di cui non perderebbe mai un film è Vincenzo Salemme.

Forsennato bevitore di caffè e fumatore pentito, ha pochissimi amici cui concede di sopportarlo. Conosce Lallo da un po’ di tempo al punto di ricordargli di portare con sé sempre le mentine…

Crede nella vita dopo la morte tranne che in certi stati dell’Asia, ama gli animali, generalmente ricambiato, ha giusto qualche problemino con i rinoceronti.