Son già passati tanti anni dalla posa della lapide nella piazzetta di San Lupo, che ricorda il centenario del moto libertario degli “internazionalisti” della primavera del 1877.

Cento anni fa era ancora vivo tra le popolazioni il ricordo degli scontri avvenuti fra le colline sannite e del Matese tra le bande di Crocco o Giordano, i cosiddetti briganti, e le truppe piemontesi, quando un nuovo fremito le percorse.

Il 3 aprile 1877 arrivarono a San Lupo, vicino Benevento, due eleganti personaggi, all’apparenza degli inglesi: un distinto signore con la barba castana ed una signorina bionda, che presero in affitto una casa, nota col nome di Taverna Jacobelli.

Con loro c’era altra gente: un segretario interprete, un cuoco, un cameriere. Alla Taverna furono scaricate pesanti casse e a San Lupo si parlava con curiosità di questi forestieri; nessuno metteva in dubbio la loro identità anche se molti curiosi si chiedevano i motivi della loro presenza.

Invece, sin da Napoli, l’occhiuta polizia dell’Italia unificata seguiva le loro mosse, di tutto informatissima. Si sapeva che era sul punto di scoppiare in quella zona un moto insurrezionale che avrebbe dovuto portare alla rivolta le masse contadine.

Ma chi era quella gente così particolare? Il distinto signore era Carlo Cafiero, un nobile di Barletta che aveva passate esperienze politiche nell’Internazionale, prima con Engels poi con Bakunin, e che aveva consumato quasi tutto il patrimonio familiare per finanziare le imprese anarchiche.

La signorina era la compagna russa dell’esule Stepnjak e il segretario e interprete altri non era che Errico Malatesta, anarchico e scrittore ventiquattrenne di S. Maria Capua Vetere.

Tra il personale di servizio figuravano l’ex garibaldino Pietro Cesare Ceccarelli ed Antonio Cornacchia, altro ex garibaldino di Imola che nel 1874 aveva operato un tentativo insurrezionale con la “Comune di Bologna”. Naturalmente le pesanti casse contenevano armi, viveri ed altro equipaggiamento.

Alcuni di questi internazionalisti erano stati seguaci di Bakunin, il famoso anarchico russo, esule in Svizzera, che aveva rotto politicamente con il Consiglio generale dell’Internazionale, diretto da Marx ed Engels.

Gli internazionalisti sostenevano che:

“…dobbiamo fare senza posa dei tentativi rivoluzionari, anche se dovessimo essere battuti e messi completamente in rotta, una, due, dieci, venti volte; ma se la ventunesima il popolo ci appoggia e prende parte alla nostra iniziativa, noi saremo ripagati di tutti i sacrifici che avremo sopportato”.

Cafiero già da alcuni anni era l’ideologo della federazione italiana e, insieme con Costa e Malatesta, già da tempo aveva elaborato la teoria della “propaganda dei fatti”, che era stata accolta dagli anarchici europei e dallo stesso Bakunin il quale, anche se inizialmente l’aveva avversata giudicandola troppo moderata, aveva poi finito per aderirvi materialmente quando, nell’estate del 1874, aveva partecipato anch’egli all’insurrezione della “Comune di Bologna”.

Cafiero si era da tempo distaccato da Bakunin poiché credeva che all’insurrezione dovessero sempre subentrare le riforme e odiava l’uso non necessario della violenza come spesso facevano i bakuniani. In ragione di queste divergenze fu sempre seguito con interesse da Engels e da Andrea Costa, allora internazionalista anche lui.

Era necessario fornire un’altra prova pratica alla suddetta teoria della “propaganda dei fatti”, divenuta ormai un punto fermo dell’anarchismo europeo. Tutto ciò significava una sola cosa: insurrezione. I tentativi avrebbero dovuto essere continui anche quando non vi era speranza di successo.

Gli internazionalisti credevano che l’insurrezione dovesse partire non dalla città ma dalle campagne, non solo quindi col contributo operaio, come sostenevano i marxisti, ma spingendo alla rivolta i contadini delle aree depresse della penisola.

Quest’idea peraltro non era nuova e si ispirava profondamente al pensiero di Carlo Pisacane che tanto proselitismo aveva fatto durante il risorgimento italiano.

Cafiero e Malatesta erano fedeli a questa idea e convinti della necessità di un nuovo tentativo, da farsi nel disastrato sud d’Italia. La scelta del luogo cadde sulla zona del massiccio del Matese.

Un conoscitore dei posti che aveva offerto loro collaborazione assicurò agli internazionalisti l’appoggio di contadini e pastori del luogo, ma costui era un doppiogiochista che, oltre a tenere rapporti con Cafiero e Malatesta, collaborava anche con la polizia sabauda.

La direzione logistica e militare dell’insurrezione venne affidata a Sergej Michajlovic Kravcinskij, il già citato Stepnjak, un anarchico russo di grande esperienza che, dopo aver abbandonato la scuola d’artiglieria di Pietroburgo, era diventato un animatore del movimento in Russia, dimostrandosi uomo di grande qualità durante la lotta contro i turchi in Erzegovina.

Nessuno di loro si faceva troppe illusioni sull’esito finale dell’impresa, ma speravano tutti nel suo valore propagandistico e nella forza di attrazione che avrebbe esercitato sulle masse contadine.

“Noi non pretendevamo di vincere, poiché sapevamo che alcune decine di individui armati di fucili quasi inservibili non possono vincere delle battaglie contro reggimenti armati di Vatterly”, scrisse più tardi Cesare Ceccarelli, spiegando il significato dell’impresa.

‘’Partigiani della propaganda coi fatti, noi volevamo far atto di propaganda. Persuasi che la rivoluzione bisogna provocarla, noi facemmo atto di provocazione’’.

Già a San Lupo c’era stata la prima delusione: si attendevano un centinaio di militanti e alla fine si ritrovarono meno di una trentina, ventisei per la precisione.

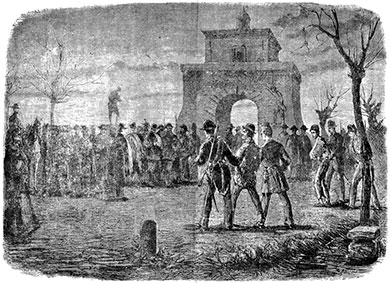

La notte del 6 Aprile i carabinieri che sorvegliavano la casa dove alloggiavano Cafiero e gli altri si scontrarono con gli internazionalisti, come erano chiamati. Furono scambiati alcuni colpi di fucile e due carabinieri rimasero feriti.

Dopo queste prime avvisaglie il gruppo degli insurrezionalisti si diresse verso la parte nord della zona, preceduto da uno stendardo con l’orifiamma rosso e nero.

La “banda”, come veniva soprannominata, continuò la sua marcia fra i monti e all’alba dell’8 aprile entrò nell’abitato di Letino, un piccolo paese a mille metri di quota, mentre era in corso una riunione del Consiglio comunale.

Gli internazionalisti irruppero nella sala dichiarando che si trattava di una rivoluzione e che Vittorio Emanuele II era decaduto, presero il ritratto del re e lo distrussero.

Poi, dopo aver accumulato varie carte dell’archivio municipale (attestazioni di proprietà, registri delle tasse, di leva, del catasto), ne fecero un gran falò nella piazza del paese.

Vennero anche guastati i contagiri dei mulini, causa dell’odiosa tassa sul macinato: la folla esultante si accalcò per le vie, salutando con entusiasmo quelli che avevano spazzato via tutti i malanni che lo Stato unitario aveva provocato.

Per la prima volta in Italia venne proclamata a Letino una repubblica comunarda e per la prima volta dall’unità d’Italia la monarchia sabauda venne dichiarata decaduta con un atto pubblico. “Soltanto il popolo è sovrano” dicevano gli insorti.

I contadini accorsero in tanti e ad essi uno degli insorti si rivolse affermando: “Il movimento è generale, il popolo è affrancato, il re decaduto, la Repubblica Sociale proclamata”.

La gente applaudiva, quasi incredula, e le donne chiedevano che si procedesse subito alla ripartizione delle terre.

“Voi avete delle armi, voi siete liberi, fate tra voi le ripartizioni, se lo facessimo noi diverremmo anche noi dei capi!” rispose Cafiero.

Il curato Fortini, che era anche consigliere comunale, al cospetto del crocifisso disse che gli uomini della banda erano venuti a ristabilire sulla terra l’uguaglianza, come voleva il Vangelo, e che per quello si dovessero accogliere come apostoli, e gridò:

“Viva la Rivoluzione Sociale!”.

A Gallo, un paese vicino, il parroco Tamburini si fece incontro agli insorti e li presentò ai suoi parrocchiani con queste semplici parole:

“Sono buona gente! non abbiate paura di essi. Il governo è mutato e si dà il fuoco alla cartaccia”.

La folla, entusiasta anche qui, prese i registri della locale agenzia delle imposte e, portatili in piazza, li arse tra gli evviva, mentre nei mulini si distruggevano gli odiosi contatori del macinato.

L’entusiasmo era al colmo quando il parroco abbracciò il capo della banda. Le donne piangevano di gioia e molti gridavano: ‘’Non più imposta! non più affitti! eguali tutti, emancipazione generale’’.

Presto però la Banda incappò in un nemico assai insidioso: il maltempo. Nonostante fosse aprile nel Matese nevicava.

I paesi interessati alle attività insurrezionali furono presto circondati dalle truppe del regio esercito che aveva dislocato ben dodicimila soldati sul posto. Il 12 aprile 1877 le truppe italiane catturarono in una masseria la banda, che non oppose alcuna resistenza.

L’8 gennaio 1878, alla morte di Vittorio Emanuele II, venne promulgata un’amnistia che estinse i reati imputati agli internazionalisti.

Nell’agosto dello stesso anno, presso la Corte d’Assise di Benevento, si svolse il processo per il ferimento di un carabiniere, episodio occorso all’inizio dell’insurrezione. L’avvocato difensore degli insorti era Francesco Saverio Merlino e al dibattimento seguì la completa assoluzione degli imputati.

La “banda del Matese” ebbe così il suo successo morale e di immagine. Successivamente il gruppo si smembrò, disperdendosi tra l’Italia e l’Europa.

In tutto fecero parte del gruppo una trentina di persone che, piovute nel remoto Matese, nel 1877 avevano ritentato di replicare nel Beneventano l’eroica iniziativa che a Sapri, vent’anni prima, aveva condotto alla morte Pisacane e i suoi uomini, nell’eroico intento di dare ad un popolo di ombre analfabete un bagliore di coscienza, di diritto, di libertà e di speranza sociale.

La storia dell’anarchismo nella seconda metà dell’800, l’epoca in cui erano in corso diversi tentativi d’organizzazione del movimento, era quella di un continuo susseguirsi di tentativi insurrezionali che quasi sempre fallirono. Anche sconfitti, tuttavia, diedero dignità all’aspirazione di ottenere immediatamente quella giustizia sociale che non sembrava raggiungibile in un modo diverso da quello della rivolta.

Quello che si vide operare a San Lupo e dintorni era insomma il fior fiore della “intelligentia” libertaria italiana, elite germogliata per l’anelito di uguaglianza che nasceva allora nel campo irrequieto e multiforme della grande Internazionale europea di fine ottocento.

Con questi idealisti pronti all’azione solidarizzarono uomini di cultura e di riconosciuto spessore morale come Andrea Costa e il giovane poeta Giovanni Pascoli.

Lino Predel non è un latinense, è piuttosto un prodotto di importazione essendo nato ad Arcetri in Toscana il 30 febbraio 1960 da genitori parte toscani e parte nopei.

Fin da giovane ha dimostrato un estremo interesse per la storia, spinto al punto di laurearsi in scienze matematiche.

E’ felicemente sposato anche se la di lui consorte non è a conoscenza del fatto e rimane ferma nella sua convinzione che lui sia l’addetto alle riparazioni condominiali.

Fisicamente è il tipico italiano: basso e tarchiatello, ma biondo di capelli con occhi cerulei, ereditati da suo nonno che lavorava alla Cirio come schiaffeggiatore di pomodori ancora verdi.

Ama gli sport che necessitano di una forte tempra atletica come il rugby, l’hockey, il biliardo a 3 palle e gli scacchi.

Odia collezionare qualsiasi cosa, anche se da piccolo in verità accumulava mollette da stenditura. Quella collezione, però, si arenò per via delle rimostranze materne.

Ha avuto in cura vari psicologi che per anni hanno tentato inutilmente di raccapezzarsi su di lui.

Ama i ciccioli, il salame felino e l’orata solo se è certo che sia figlia unica.

Lo scrittore preferito è Sveva Modignani e il regista/attore di cui non perderebbe mai un film è Vincenzo Salemme.

Forsennato bevitore di caffè e fumatore pentito, ha pochissimi amici cui concede di sopportarlo. Conosce Lallo da un po’ di tempo al punto di ricordargli di portare con sé sempre le mentine…

Crede nella vita dopo la morte tranne che in certi stati dell’Asia, ama gli animali, generalmente ricambiato, ha giusto qualche problemino con i rinoceronti.