“Bisogna conoscere culture diverse, parlare con tutti, anche con i terroristi, e cercare di mettersi sempre nelle scarpe degli altri.”

Così esordiva il musicista e cantante Peter Gabrie in un discorso tenuto a Roma nel 2006, in occasione dell’apertura del summit tra i premi Nobel per la pace, invitando così a riflettere su realtà e culture che al giorno d’oggi possono risultare lontane ed inaccessibili se non incomprensibili.

Un tema che gli stava a cuore e che, non a caso, è centrale nella sua canzone “San Jacinto”.

Il 21 aprile 1836, sulle sponde del fiume San Jacinto, l’esercito texano sconfisse le armate messicane, insanguinando la piana dell’attuale Houston coi corpi di più di seicento soldati.

A più di duemila chilometri di distanza, in California, un’altra San Jacinto separava la città di Palm Springs dalla riserva indiana di Agua Caliente. Quale delle due, o delle innumerevoli altre sparse negli Stati Uniti, era la “San Jacinto” di Gabriel?

“San Jacinto”, in realtà, era per lui un luogo immaginario, una finzione artistica, una alchimia in cui convergono culture distanti, tradizioni secolari e gli ultimi, futuribili ritrovati della tecnologia musicale.

Il suo scopo non era ritrarre la realtà.

Affermò una volta Paul Klee che

“L’arte non riproduce ciò che è visibile, ma rende visibile ciò che non sempre lo è”.

La spiritualità bucolica dei pellerossa, la vuotezza culturale dell’America delle steakhouse, l’angoscia della battaglia tra due eserciti ugualmente invasori di una terra di altri: tutte queste immagini si fondevano nelle criptiche strofe di “San Jacinto” e dicevano tutto del dramma di una civiltà millenaria cancellata in un attimo, spazzata via come il bisonte dalle praterie.

Così, quel ”I hold the line” del ritornello, la voce sofferta dell’Apache che sentiva i sensi venir meno, diventava quella del soldato che si sapeva condannato ma resisteva con ogni forza, e a un tratto diventava la voce dell’intera nazione indiana che disperatamente cercava di sopravvivere.

Anche in concerto il lungo brano si concludeva sempre con le voci dei pellerossa morti, una denuncia per una terribile pagina della storia dell’uomo.

Musicista, cantante, sperimentatore, esploratore della world music: quella di Peter Gabriel è una delle più straordinarie personalità che abbiano solcato il cammino della musica rock nel secolo appena trascorso.

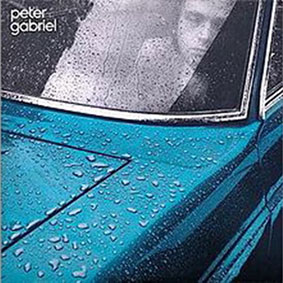

Nato il 13 maggio 1950 a Cobham, in Gran Bretagna, Gabriel esordì con i Genesis alla fine degli anni ’60 rimanendo nel gruppo fino al 1975, anno successivo alla pubblicazione dello straordinario doppio “The lamb lies down on Broadway”.

Tra la fine dei ’70 e i primi anni ‘80 lavorò con diversi produttori, tra cui Robert Fripp, e pubblicò quattro album firmati semplicemente con il suo nome e un numero progressivo, datati rispettivamente 1977, 1978, 1980 e 1982.

1977

1978

1980

1982

“Peter Gabriel IV”, uscito il 6 settembre 1982, fu l’ultimo disco della quadrilogia che diede il via alla sua carriera da solista.

Era l’atto finale di un percorso affascinante, incantato e misterioso, di affrancamento dal ruolo di frontman dei Genesis e di costruzione di un’identità nuova.

Un percorso che già partiva dalle copertine di quegli album, che vedevano il suo volto nascosto o sfigurato.

Qui la trasformazione si era compiuta e quella che appariva era una figura inquietante, al pari della musica contenuta nel disco, un crogiolo di stili e di influenze che Gabriel, come Frankenstein, modellava in una nuova forma di rock.

Salvare una tradizione per Peter, non era chiuderla in una riserva dove potesse essere conservata così com’era. Al contrario, era farla vivere nel presente, darle modo di confrontarsi con le altre e perfino proiettarla nel futuro.

Per questo i dischi Real World non furono mai ricostruzioni filologiche di questo o quello stile originario, ma coraggiose esplorazioni musicali che muovevano da background tradizionali abbracciando i più recenti strumenti espressivi.

E per lo stesso motivo proprio “IV” fu in primissima linea nella sperimentazione sonora, sia come impiego della strumentazione che per le strutture compositive.

Il sintetizzatore Fairlight era il protagonista assoluto del disco e Gabriel, anziché impiegarlo come una ennesima tastiera da aggiungere all’arsenale progressive, spingeva lo strumento in territori musicali del tutto inesplorati, e inesplorabili in precedenza.

Il Fairlight diventava così una “macchina dei miracoli”, capace di rendere musica ciò che musica non era mai stata: rumori, soffi, schianti e ogni genere di effetto sonoro.

Il sound del disco era reso ulteriormente dinamico dall’impiego, da parte del bassista Tony Levin, del Chapman stick, uno strumento a dieci corde che era suonato in modo percussivo con la tecnica del tapping.

Le atmosfere di “IV” erano dunque lontanissime dalle raffinatezze di altre band che all’epoca trafficavano con il synth.

Erano, al contrario, inquiete, magmatiche, ossessionanti.

Tutto sembrava orientato a evocare tensione, a sprigionare brividi nell’ascoltatore, a farlo convivere, per tutti i quarantacinque minuti dell’album, con una presenza indefinibile e allarmante.

Qualcosa che sfuggiva, che restava sorda e confusa come un peso incombente ma indiscutibilmente presente.

Ciò che Peter Gabriel portava a galla era un’anima profonda, uno spirito atavico che respirava nella voce “soffiata” dell’artista.

Il disco non era solo la celebrazione della ricchezza culturale dell’uomo, né soltanto lo smascheramento del complesso di superiorità occidentale: era il ritratto della nostra specie per il tramite delle sue usanze e delle sue reazioni inconsce.

“…The rhythm is below me, the rhythm of the heat…The rhythm is around me, the rhythm has control…”: in “The rhythm of the heat” la voce di Gabriel riverberava l’eco dalle viscere della terra, subconscia e drammatica, un urlo primordiale che attraversava l’apertura del disco fino alla spettacolare apoteosi percussiva della Ekome Dance Company, un collettivo musicale afroamericano.

Il brano resterà una delle vette insuperate dell’intero disco, straordinario cuore di tenebra che vivisezionava gli anfratti nascosti del subconscio umano e prendeva spunto dagli scritti di Carl Jung sul suo viaggio in Sudan.

Ancora oggi ci si perde, tra questi suoni e queste canzoni, grazie anche alla produzione di David Lord e al sostegno di una band formidabile composta da David Rhodes, Larry Fast, Tony Levin e Jerry Marotta.

Terzomondismo e avanguardia tecnologica andavano a braccetto e strizzavano l’occhiolino ad artisti coetanei, come Brian Eno e Robert Fripp così come alla new wave.

Anche i temi trattati attingevano da spunti di diversa provenienza, dalla perdita delle radici dei nativi americani, dalle esperienze di Carl Jung coi percussionisti africani e dai trattamenti dei prigionieri politici in America Latina e in altre parti del mondo, descritti in “Wallflower”.

Suoni e fischi e voci cavernose, batteria al contrario, con stick bass e Fairlight in evidenza, componevano invece la terribile “The Family And The Fishing Net”, in cui l’apporto di Peter Hammill, l’ex leader dei Van der Graaf Generator, si faceva notevole.

Era il brano più pauroso ed oscuro mai realizzato da Gabriel, storia e incubo sanguinoso di ancestrali riti tribali di nozze, di congiunzione di sangue e carne: era un pezzo senza via di uscita, dotato di una metrica irregolare e minacciosa.

Era un pezzo da incubo anche dal vivo, che sull’album contrastava con l’unico brano veramente pieno di luce del disco: la bellissima “Wallflower”, canzone di denuncia ma anche di speranza, storia e resoconto di tutti i torturati e uccisi per motivi ideologici nel mondo intero.

L’ex frontman dei Genesis nei suoi svariati album solisti ha sempre cercato di riportare in auge culture differenti, affiancandosi artisti appartenenti al mondo africano e non, del calibro di Youssou N’Dour, Yungchen Lhamo e Nusrat Fateh Ali Khan, attingendone le sperimentazioni musicali che in seguito contribuirono all’evoluzione della cosiddetta “world music”.

L’album “IV” fu anche uno dei più grandi apporti di Gabriel alle lotte per la libertà e l’uguaglianza, un’opera che entrava in sintonia con analoghi sforzi attivistici compiuti da Paul Simon col suo splendido “Graceland”. “Wallflower” introduceva il tema dei Desaparecidos, “San Jacinto” confrontava la società atavica dei pellerossa con l’America arida dei fast food.

In questo album era inoltre esemplare il tentativo, da parte di Gabriel, di far coesistere le tradizioni musicali della cultura africana (“The Rhythm Of The Heat”) con le nuove tecnologie emergenti (il sintetizzatore “Fairlight”).

Il cantante, che considerava la musica una forma di comunicazione universale, vide nella conoscenza reciproca un fattore fondamentale per promuovere la pace nel mondo.

Nella canzone “I Have The Touch”, Gabriel sottolineava quanto il contatto, non solo mentale, ma anche fisico, tra le persone, poteva risultare essenziale anche nella sua semplicità, assumendo il ruolo di inconfutabile gesto sociale (“The pushing of the people / I like it all so much”).

La celeberrima “Shock The Monkey”, trascinante e rivoluzionario brano pop-rock, era impostata sul synth, tramite cui Gabriel poteva avere un controllo totale sulla registrazione e plasmare all’occorrenza il prodotto finale.

Era questo pezzo il singolo-manifesto dell’album: una meditazione esplicita su gelosia e sfera sessuale, suonato come un funk post-moderno che univa tracce soul Motown a squarci elettronici e diventò un hit sbanca-classifiche.

“Lay Your Hands on Me”, trattava il tema della guarigione, argomento poi approfondito da Gabriel in altri album.

Il fulcro centrale di “IV” era rappresentato però dall’oscura ritualità nuziale di “The Family And The Fishing Net”, il rito del matrimonio nella società civile parallelo alla cruda celebrazione di millenari sacrifici voodoo.

Le taglienti poliritmie, una batteria ossessiva e drum-machines alienanti, i cori di Peter Hammill e le esotiche cornamuse etiopi andavano ad affrescare un’atmosfera inquieta e ansiosa, simile a certe paranoie successive, tipiche dei Nine Inch Nails.

Veniva da pensare ai riti ancestrali che motivarono la “Sagra della primavera”, composta da Igor Stravinsky negli anni intorno al 1915.

L’interesse di Gabriel verso le culture lontane e meno conosciute ha gettato le basi per il movimento WOMAD (“World Of Music, Arts and Dance”), volto a diffondere, per il tramite della musica, la conoscenza e i valori di culture lontane e differenti.

L’artista ha anche promosso il progetto “Witness”, con l’obiettivo di informare le persone sugli abusi perpetrati nel mondo, tramite la distribuzione di mezzi video-informatici agli attivisti che lavorano nel campo dei diritti umani.

“E’ più difficile negare certe cose se sono state registrate con foto, video o testimonianze”, concludeva Gabriel al termine di una conferenza.

La musica, nelle sue intenzioni, non solo è in grado di creare una rete umana fatta di popoli e culture diversi, ma possiede anche il potenziale per immergerli nel nostro futuro, rappresentandone gli interessi sociali a livello globale.

Dei protagonisti della stagione progressive dei ‘70, Peter Gabriel fu uno dei pochi, con lui, forse, solo il non altrettanto fortunato Peter Hammill e il poliedrico Robert Fripp, a godere di un rispetto pressoché unanime.

Questo perché lui, a differenza di troppi altri, non era rimasto ancorato ai propri gloriosi trascorsi, né aveva tentato umilianti riciclaggi commerciali, ma aveva intrapreso un percorso di ricerca tanto ardito e coerente quanto illuminato da una personalissima ispirazione.

Un percorso che non si era limitato alla semplice creazione musicale, ma si era esteso alla multimedialità, alla tecnica e persino all’imprenditoria di settore, il tutto con il costante sostegno di una curiosità e di un’umanità che lo resero una mosca bianca nella scena rock degli ultimi quarant’anni.

Un viaggio che per lui iniziò dal 1975, quando, appena venticinquenne, salutò i compagni Genesis.

“Gabriel IV”, quarto album della carriera solista del musicista inglese, fu pubblicato, come i precedenti tre, senza titolo e viene ancora oggi identificato dal suo numero progressivo

Negli Stati Uniti però, la Geffen Records decise di assegnarli un titolo: “Security”, che Peter Gabriel tuttavia non accettò mai.

“IV” è stato il primo album della storia ad essere stato registrato digitalmente, modalità che ne ha esaltato il suono elettronico e l’uso massiccio di campionature.

‘Gabriel IV’ è ancora oggi uno dei lavori che hanno segnato i gusti e la sensibilità di tanti ascoltatori e forse anche il loro modo di vedere la vita.

La bellezza cristallina del terzo album, molto futuribile nel suono eppure in qualche modo ancora facile da fruire, nel successivo sfociava in un saggio drammatico e coinvolgente sull’antropologia dell’uomo, sulle diversità e sulle culture presenti e scomparse, sulla world music e sull’inconscio collettivo e primigenio, sulle paure celate in ognuno di noi.

Gabriel metteva la sua ultima terribile maschera, una maschera africana, e non a caso chiamava a partecipare al suo lavoro l’amico Peter Hammill, che nel 1980 aveva contribuito al kick-start del pregevole progetto Womad col terribile e misterioso brano “A Ritual Mask”, incubo africano di rara forza e dissonanza.

L’apertura di “IV” era una delle più intense che sia dato immaginare: un gorgheggio strozzato sopra l’ipnotico tappeto delle percussioni, ci scaraventava nell’incubo primitivo delle scioccanti esperienze di Carl Gustav Jung in Africa.

L’oscuro africano, la forza della terra e quella della lancia che ferisce ed uccide, il retaggio ed il richiamo del sangue, il rifiuto della tecnologia e del mondo occidentale (“smash the radio” soffiava Gabriel), trovavano il loro culmine terribile nel frastuono tribale delle percussioni finali.

L’album fu una pietra miliare e probabilmente rappresenta l’apice della creatività di Gabriel, che da quel punto in poi ha iniziato un nuovo processo di ricerca e sperimentazione, sempre all’insegna della classe e di una curiosità mai sazia.