Rare volte nella vita mi sono trovato in un simile silenzio.

Sono le 10,30 e, come d’abitudine, mi sono seduto alla scrivania.

Stando qui quasi ogni giorno, scrivo.

Per farlo, normalmente, raduno i libri che mi servono e me li tengo vicini, poi vado errando per siti tematici, così, fatte le ricerche necessarie, butto giù qualcosa che possa interessarvi su questo o quell’altro personaggio, letterario o meno che sia.

Da questa stessa postazione cerco anche di organizzare le fantasie assurde che mi volano per la testa e di dargli la forma che ho adottato per portare avanti una stramba saga con strambi personaggi.

Nel tempo per me loro sono diventati come una truppa di parenti.

Mi pare ormai di conoscerli tutti personalmente e di stare a guardarli, curioso di sapere ciò che mi costringeranno a scrivere, come se fossero del tutto autonomi ed io mi limitassi a fornirgli dei passaggi verso la sistemazione definitiva nella scrittura.

Un tassista, insomma, né più né meno.

In questo ambiente passo molto del mio tempo.

Ma che silenzio c’è oggi.

La stanza è gentile e molto assolata, mi ci trovo bene a scrivere.

Nel farlo vengo supportato da presenze solo apparentemente inanimate. Sono le cose che vivono sulla scrivania: ceramiche, libri, ninnoli astrusi raccattati qua e la, e una essenziale quanto raffinata lampada da tavolo.

Praticamente è una semplice listella di legno chiaro, alta una trentina di centimetri, con un piatto rettangolo di lampadina alla sua estremità.

Ha un peso alla base che gli permette di piegarsi fino ad un angolo impossibile: può quasi poggiarsi su un testo, se lo si vuole illuminare a giorno.

E’ un regalo dalla preziosa provenienza.

Questi oggetti non sono più cose, magari delle cose carine o belle.

Sono parecchio di più: sono compagni di viaggio, potrei ormai definirle delle amicizie, scelte una per una e capaci di dirmi qualcosa, di incoraggiarmi, di farmi compagnia, di muoversi insieme con me anche restando ferme nel silenzio.

Già, a pensarci, che silenzio c’è oggi.

Vi descriverò una delle cose che vi dicevo, una per la quale ho particolare affetto e simpatia.

E’ una scultura tenuta ben alta da un piedistallo metallico scuro, dal quale parte una sottile asticella di ferro.

Tutta la composizione è interamente fatta di metallo colorato.

Vi è modellata la figura di un buffo pescatore, piuttosto piatta.

Ha in testa un cappello, grigio, simile a quelli che porto anch’io, un gilet chiaro senza maniche che copre una camicia rossa e blu e indossa poi un’ampia salopet verde.

L’omino calza grandi stivaloni gialli.

Con una mano tiene dei piccoli pesci appena pescati, con l’altra regge la sua canna da pesca da cui spunta una lenza, fatta di spago e pendente nel vuoto, alla quale è legato un grosso amo.

Il pescatore sta in equilibrio su un altro trattino di ferro, e avendo la base che vi si inforca a lisca di pesce, è in grado di dondolare sul suo supporto.

Sotto di lui una corona di pescioni, trote, direi, celestine e verdastre, arrivano quasi a toccare l’amo, ma nemmeno imprimendo a tutta la scultura una spinta che la faccia dondolare molto di più, il pescatore vedrà l’amo acchiappare quei pescioni.

Nei giorni ordinari, quelli qualunque, quel personaggio di ferro colorato, pur impegnato nella sua continua pesca senza preda, beffato eternamente dai pescioni, sente bene i rumori che provengono da fuori, dal mondo esterno.

Li sento anch’io, d’altronde, non potrebbe essere diversamente.

Sono rumori quasi sempre discreti, perché la via è tranquilla, pur essendo la traversa di una strada molto più grande.

Di solito i suoni arrivano con calma, uno alla volta e con ordine, sovrapponendosi di rado tra loro: ora è una voce, a volte sono frammenti di saluto tra due persone che stanno per separarsi, oppure può essere un martello che vien battuto su un chiodo in qualche appartamento.

Spesso arrivano brandelli di musiche senza faccia, fuggite dai balconi.

Come tutti, con l’eccezione di quelli che vivono nell’operoso silenzio della campagna, io colgo bene questi suoni.

Vengono in primo piano, cogliendo subito l’attenzione.

Quello che il mio udito, invece, non è più in grado di distinguere, è il sottofondo sonoro della via, quello costante, quello comune a tutta la città.

Non avverto il flusso di rumore prodotto dal traffico, la sinfonia bassa e greve prodotta da migliaia di auto, camion, bus, moto ecc.

Essendo costante finisce per sparire.

Per continuare a buttarla in musica, potrei dire che sento i solisti ma non l’orchestra.

Oggi, comunque, non si sente nulla di nulla.

A pensarci davvero bene, tuttavia, qualcosa si percepisce distintamente: il silenzio della nostra prudenza, della nostra distanza, della nostra paura.

E’ il suono, stampato al negativo, della grande quarantena.

Un silenzio così denso non l’avevo mai sentito finora.

Stava nascosto chissà dove: l’abbiamo tirato fuori come talvolta si fa con certi vestiti vecchi, messi sotto naftalina in un’epoca impossibile a stabilirsi.

Fanno odore, e se li prendi lo si avverte forte, si spande penetrante.

Al contrario dei vecchi abiti, il silenzio che ci fascia ora è giovane, giovane ma intraprendente.

Una volta sdoganato, meno di due mesi fa, si è trovato proiettato in quel che restava di un caos, così si è dato da fare per mettere ordine, a modo suo.

Si è imposto progressivamente ma con rapidità, lo ha fatto sedando tutti i rumori superstiti, quelli che noi, già costretti a smezzarci la vita, ancora eravamo in grado di produrre.

E mentre il silenzio sedava i rumori, il suo datore di lavoro, il mostriciattolo tutto bitorzoli, sedava esistenze.

Non solo le nostre.

Una mattanza, è stata una mattanza perché il tragico, malnato, inaspettato coronavirus, figlio di pipistrelli che non è altro, ci ha trovato impreparati.

Non ce ne possiamo fare una colpa noi, noi che non siamo né virologi né uomini di potere.

Non siamo del tutto responsabili, anche perché quello che ci tocca oggi, fortunatamente per l’umanità, è un fenomeno raro.

E’ difficile prendergli le misure.

Siamo noi, disgraziatamente, ad essere stati molto sfortunati, e non ci voleva, accidenti.

Bisogna andare indietro di parecchio per rintracciare nella storia contemporanea qualcosa di simile a quello che ci troviamo a vivere oggi. Quella volta, ad essere onesti, fu tutto molto più catastrofico e letale: lo subirono gli europei di cent’anni fa, falcidiati dalla “Spagnola”.

Di quella influenza morirono trenta milioni di persone in tutta Europa.

Oltre un milione di italiani ebbero quella brutta sorte; ce n’era almeno uno in ogni famiglia, anche nella mia ci fu.

Una sorellina di mio padre, si chiamava Gabriella.

Se ne andò così, a sette anni, lasciando ai genitori e ai fratellini un’unica sua fotografia.

Mio padre non fece nemmeno in tempo a conoscerla, perché l’anno in cui lei partì, lui era appena arrivato e faceva il neonato.

Ricordo che le poche volte che ne parlò, papà, che era un tipo pudico, riservato, si fece sfuggire poche, imbarazzate parole di tenerezza per quella sorella mai vista.

Immagino che anche allora ci deve essere stato tanto silenzio, anzi doveva essere un silenzio più robusto e immacolato di quello di oggi, considerato che tanti degli attuali media tacevano a quel tempo, per loro inesistenza.

Intanto, migliore o peggiore che sia per qualità, il silenzio nostro lavora.

Stamattina ha fatto il pieno, si è preso tutto, nulla lo penetra, lo smentisce o lo sbeffeggia.

Se ci guardiamo indietro dobbiamo concludere che è stato bravo ad imporsi.

Anche dopo che il microscopico farabutto bitorzoluto era stato individuato e colto sul fatto, mentre già lui si impossessava di tante delle nostre vite, noi siamo stati a lungo incerti sul che fare.

Non abbiamo compreso subito la portata epocale del suo imperversare.

Appena una quindicina di giorni fa, molta della gente, che era stata confinata a casa, pareva averla presa con filosofia, un po’ alla guascona.

Tanti avevano l’aria di chi si trova a partecipare ad una festa popolare, in un paese in cui si è appena arrivati.

Come i cavalieri e le dame descritti da Boccaccio nel Decameron, esiliati dalla pestilenza, si consolavano raccontandosi storielle sapide, così una gran massa di confinati in casa si sfogava rumorosamente dai balconi, suonando, cantando e ridendo.

Si suonavano chitarre, violini e pentole, ci si applaudiva.

A me qui, mentre cercavo di scrivere, arrivava di tutto.

L’Inno di Mameli innanzitutto, pare che il virus lo aborrisca, ma si strillava anche roba di cantanti che personalmente trascinerei in tribunale per procurate lesioni gravi alle orecchie

Più che ad un flash mob, qualche appuntamento di questi, faceva pensare ad un trash mob.

Si era patriottici, neomelodici, e matriottici, come ci descriveva Flaiano.

Alle diciotto di ogni giorno si levavano forti e qualche volta sgangherate, le canzoni dal confino.

Nel silenzio di oggi, quei giorni sembrano già passati da un secolo.

Progressivamente più coscienti del pericolo, convinti da mille immagini, da mille scienziati, disturbati da politici onnipresenti, tirati per la giacca da madonnari, da neorosariani, da urlatori, da pompatori di terrore e di fake news, con addosso le nostre mascherine, rimediate in qualche modo, firmate o arrangiate, noi ora…

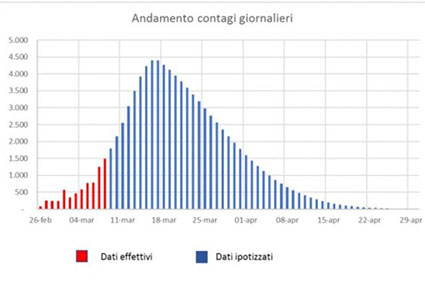

aspettiamo il picco.

Forse ce l’abbiamo già un picco, ma non è granchè bello, né sicuro, e forse non è neanche un picco.

E ti pareva.

Abbiamo un pianoro, pare, d’altronde con questo macello bisogna contentarsi.

Il picco della paura, invece, lo abbiamo già in mano.

Ci hanno accompagnato da lui dodicimila vite perdute da uomini soli, sottratti alle loro passioni e a chi li amava.

E’ il picco della paura che ha costruito, mattone dopo mattone questo silenzio.

Sì, perché il silenzio si può fabbricare.

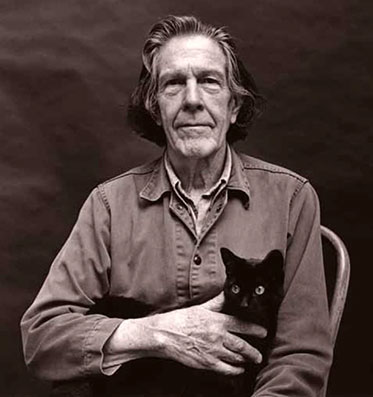

Nel 1952 il compositore John Cage creava un’opera dal titolo “4’33””.

Era una composizione per qualsiasi strumento musicale, divisa in tre movimenti.

Il primo durava 30 secondi, il secondo due minuti e ventitre secondi, il terzo un minuto e quaranta secondi.

Lo spartito imponeva all’esecutore di non suonare nemmeno una nota per tutta la durata dei movimenti, che complessivamente risultava essere di quattro minuti e trentatre secondi.

Di silenzio assoluto.

Cage aveva dunque fabbricato silenzio.

Oggi noi, chiusi in casa sotto assedio, masticando paura e diffidenze, facciamo altrettanto, molto più in grande.

Piermario De Dominicis, appassionato lettore, scoprendosi masochista in tenera età, fece di conseguenza la scelta di praticare uno sport che in Italia è considerato estremo, (altro che Messner!): fare il libraio.

Per oltre trent’anni, lasciato in pace, per compassione, perfino dalle forze dell’ordine, ha spacciato libri apertamente, senza timore di un arresto che pareva sempre imminente.

Ha contemporaneamente coltivato la comune passione per lo scrivere, da noi praticatissima e, curiosamente, mai associata a quella del leggere.

Collezionista incallito di passioni, si è dato a coltivare attivamente anche quella per la musica.

Membro fondatore dei Folkroad, dal 1990, con questa band porta avanti, ovunque si possa, il mestiere di chitarrista e cantante, nel corso di una lunga storia che ha riservato anche inaspettate soddisfazioni, come quella di collaborare con Martin Scorsese.

Sempre più avulso dalla realtà contemporanea, ha poi fondato, con altri sognatori incalliti, la rivista culturale Latina Città Aperta, convinto, con E.A. Poe che:

“Chi sogna di giorno vede cose che non vede chi sogna di notte”.