Se quasi tutti conoscono le vicissitudini che accompagnarono la vita della grandissima cantante di colore Billie Holiday, solo pochi sono al corrente dell’esistenza, nel panorama musicale americano, di un contraltare bianco alla vocalità di “Lady day”, vale a dire Karen Dalton, una cantante di assoluto talento, uccisa anch’essa da una vita vissuta oltre le righe.

Karen è stata una folk-blues singer statunitense, di presunte origini pellerossa cherokee, grande virtuosa della chitarra a 12 corde e del banjo.

A New York, nella vivacissima scena folk del Greenwich Village degli anni 60, Karen Dalton si legò a musicisti come Fred Neil e Bob Dylan, che di lei ebbe a dire: “La mia cantante preferita qui era Karen Dalton. Karen aveva una voce come quella di Billie Holiday e suonava la chitarra come Jimmy Reed… Ho avuto il piacere di cantare con lei diverse volte.”.

E davvero la Dalton era particolare come musicista e soprattutto come cantante: dotata di una voce bluesy, intensa e drammatica, sapeva darle anche un registro lamentoso e triste, qualcosa che ricordava proprio quella di Billie Holiday.

Come lei, anche “Sweet Mother KD”, così la chiamavano, bruciò la sua vita tra droga ed alcool.

Non molto si sa della sua fine, ma si racconta che abbia trascorso i suoi ultimi anni come una “homeless”, vivendo per strada.

Sulla strada sarebbe morta, probabilmente per le conseguenze dell’AIDS che aveva contratto, se un suo vecchio amico, il chitarrista Peter Walker, non l’avesse raccolta e assistita nelle ultime settimane di vita.

La Billie Holiday del folk, la miglior cantante mai sentita, la Principessa Cherokee: sono stati vari gli appellativi dati a Karen Dalton.

In realtà era nata in Oklahoma, a Enid, una città fondata durante la corsa alla terra del 1893, quando vennero redistribuiti oltre 3 milioni di ettari di territorio requisiti ai Cherokee.

“La storia della principessa Cherokee ci fa parecchio ridere»”, ha detto a un giornalista Abralyn Braid, detta Abby, la figlia di Karen.

La città di Enid era menzionata in “Furore” di Steinbeck, ma Karen non veniva dall’ambiente rurale e non era di sangue autoctono: in realtà pare che i genitori fossero di discendenza irlandese.

Il padre faceva il saldatore, la madre era infermiera.

“Mia madre leggeva molto – dice Abby – la nostra casa era piena di libri. Sapeva che succedeva nel mondo, conosceva la letteratura e quando si rivolgevano a lei come se fosse una sempliciotta dell’Oklahoma, si arrabbiava parecchio”.

Karen era comunque incline a tenere un comportamento eccentrico, proprio ciò che spesso ad un artista costa la carriera.

Era alta, affascinante e allergica allo show business, sensibile e irascibile, e in questo suo continuo rischio depressione assomigliava a tante altre cantanti.

Ma mentre la maggior parte di esse non ha talento, quello di Karen si era reso evidente fin da bambina: “Riusciva a suonare qualsiasi strumento, compreso un violino che le avevo regalato. Imparò da sola anche a leggere la musica classica”, ha detto la madre Evelyn Carter.

In pochi anni diventò un’eccellente artista, con una profonda conoscenza del patrimonio folk e blues delle sue parti, che raccolse puntigliosamente.

“In un mondo popolato da dilettanti, semiprofessionisti e aspiranti tali, Karen e il marito Richard Tucker erano autentici, avevano strumenti di ottima qualità, un look alla moda, un’aria nobile ed erano sicuri di sé, consapevoli della loro missione”

così scriveva Peter Walker in “Karen Dalton: Songs, Poems & Writings”.

Insieme a Sonny Terry, Leadbelly e Odetta, Walker la includeva tra gli ultimi esponenti del mondo della tradizione, artisti in procinto di passare il testimone alla nuova era di musicisti, la generazione che avrebbe dato vita al movimento di protesta degli anni ‘60.

Karen Jean Cariker era nata nel 1937, ma a ventun anni era già stata sposata e divorziata due volte: aveva avuto un figlio a quindici anni e una figlia a diciassette.

“Mia madre era una gran testarda, se si metteva in testa una cosa la otteneva”, dice Abralyn, e racconta che all’epoca nella maggior parte degli stati si poteva avere il permesso di sposarsi anche prima dei sedici anni.

All’inizio degli anni ‘60 frequentava il Greenwich Village:

“La mia preferita al Café Wha era Karen Dalton, una cantante e chitarrista blues bianca, alta, dinoccolata, sensuale, fantastica. L’avevo già incontrata l’estate prima fuori Denver, in un folk club in un paesino in un valico montuoso. Karen aveva la voce simile a Billie Holiday, suonava la chitarra come Jimmy Reed e faceva sul serio. Ho cantato con lei un paio di volte”, ha scritto Bob Dylan nelle Chronicles.

Karen viaggiò molto: andò in Messico, California, Colorado, dove visse per un po’ a Boulder, affittando per pochi dollari un capanno di ex cercatori d’oro.

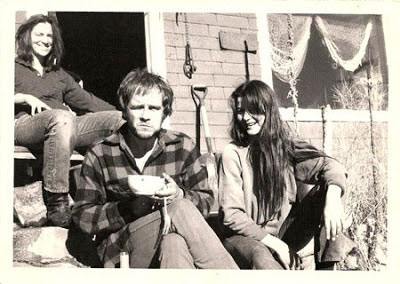

In alcune foto sembrava una pioniera dell’800, una cowgirl felice della sua solitudine. Onesta e per niente accomodante, incuteva soggezione e detestava esibirsi in pubblico. All’amico Peter Hampfel confidò: “In un mondo ideale non salirei mai sul palco”, come invece doveva fare per guadagnarsi da vivere, oltre a svolgere lavori umili.

Si sposò una terza volta, con il chitarrista Richard Tucker, folgorato dal suo carisma fin dal primo incontro: “Le portavo la chitarra per strada, ero il suo groupie”, ricordava. Per qualche anno fecero la spola tra New York e il Colorado ma si lasciarono 5 anni più tardi, dopo una lite in auto a Denver: lui scese e non la rivide mai più.

Karen continuò a suonare con Fred Neil, Tim Hardin, e gli Holy Modal Rounders, partecipando ad eventi studenteschi a sostegno di Martin Luther King.

Nel 1969 Michael Lang, uno degli organizzatori di Woodstock, la mandò in tour in Europa come apertura a Santana, affiancata da un’ottima band.

A Montreux però rifiutò di uscire dal camerino e il gruppo fu costretto a salire sul palco senza di lei. A New York a volte chiedeva ai musicisti di provare per settimane, ma la sera del concerto non si presentava. Non le piaceva essere messa sotto pressione e non le interessava il lato commerciale della musica.

Era una donna molto forte, ma poco sicura di sé; credeva nel suo talento, ma era incapace di gestire la sua carriera, o forse perfino di volerne una. L’insuccesso commerciale dei suoi unici due album e le sue difficoltà personali la costrinsero a combattere contro la povertà più che contro qualsiasi altra dipendenza fisica.

Negli anni ’70 e ‘80 visse tra New York e Woodstock. Alcool, droga e storie tumultuose la devastarono sempre di più, poi a tormentarla arrivò l’Aids di cui si ammalò a metà anni ‘80.

Quando le sue condizioni fisiche peggiorarono, i servizi sociali cercarono di ricoverarla, ma il suo amico Peter Walker volle assisterla e la ospitò in un cottage nei pressi di Woodstock, luogo in cui Karen venne a mancare nel marzo del 1993.

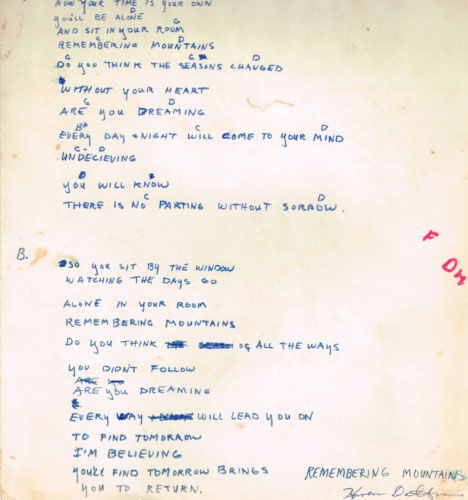

A Walker restarono vari fascicoli pieni di liriche, trascrizioni, spartiti dei brani tradizionali che erano nel suo repertorio, meticolosamente annotati, diari in cui raccontava le disavventure quotidiane con padroni di casa, ladri e tossici nel Bronx, oltre a riflessioni, poesie e canzoni originali rimaste inedite.

Alcune di esse sono state interpretate poi da Julia Holter, Sharon Van Etten, Lucinda Williams nell’album “Remembering Mountains”, mentre una selezione dei suoi scritti è stata pubblicata da Walker nel libro succitato.

“Karen sembrava una cattedrale gotica in rovina e io pensavo di doverla restaurare”,

scriveva Peter Stampfel nelle note di copertina di “It’s so hard to tell”.

Secondo Nick Cave, Karen “capiva il blues meglio dei folkettari del suo giro” e in realtà era pure una raffinata interprete di country blues.

Per questo sono fondamentali gli album live “Cotton Eyed Joe” e “1966”, oltre a “Green Rocky Road”, registrato su un due piste nella sua casa di Boulder.

I live fanno apprezzare la sua dimensione più autentica e mostrano lo scarto con i dischi in studio: qui emerge un’inflessione molto bluesy dell’approccio vocale.

La voce in quelle registrazioni appare più ancorata alle sue radici musicali, sebbene tra le incisioni casalinghe e quelle in studio fossero passati circa dieci anni.

Anni vissuti intensamente per via di quel malessere di vivere e di quel vagabondare compulsivo per cui la rimproverava Richard Manuel, membro della celebre The Band, che la stimava e che scrisse per lei in “Katie’s been gone”:

“Katie se n’è andata e il suo viso comincia a svanire lentamente dalla mia memoria. Se n’è andata in cerca di posti più nuovi, si è lasciata alle spalle la vecchia vita. Cara Katie, non ti manca la tua casa? Non capisco perché dovevi andartene in giro…”

Ma se c’è un brano che la rappresentava alla perfezione era un traditional che lei cantava come un’autobiografia: “Quando sono arrivata in città la prima volta, mi chiamavano la Bella Vagabonda, adesso hanno cambiato musica e mi chiamano Katie la Crudele…. Se fossi dove vorrei essere, allora sarei dove non sono. Sono qui dove devo stare. Dove vorrei, non ci posso stare”. (Katie Cruel)

Immaginiamo di guardare una foto di gruppo con i più grandi artisti degli anni ’70: Karen Dalton sarebbe in un angolo e forse la sua immagine sarebbe anche un pò sfocata… proprio come è stata la sua vita.

Karen non amava registrare in studio, preferiva cantare con gli amici del Village, magari in un salotto mentre sniffava coca, oppure sotto un portico, tra una birra e l’altra.

Amava le droghe e l’alcool, come tanti altri in quel periodo e come quei tanti altri ha distrutto la propria vita.

La Dalton aveva una voce a metà tra quelle di Janis Joplin e di Billie Holiday, senza però voler fare paragoni perché la sua voce era inconfondibile ed unica. Una voce che sembrava rannicchiarsi negli angoli più tristi dell’animo per poi uscire allo scoperto, ma mai del tutto alla luce, sempre in penombra.

Karen ha avuto una vita difficile, ha lottato con le dipendenze dalle droghe e dall’alcol fino all’ultimo istante della sua vita, ed era in pratica una senzatetto quando morì nel 1993 a New York a 55 anni.

Era nota sulla scena newyorkese degli anni ’70 ed era anche amica di Bob Dylan, Jimi Hendrix, Fred Neil, Vince Martin, Dino Valenti.

Albert Grossman, che ricordiamo in quel periodo quale manager di grandi come Bob Dilan e Janis Joplin, la accolse nella comune di Berasvill, affidandola al produttore Harvey Brooks e cercando di farla diventare una star, ma Karen aveva ben altri “progetti”.

Così tutto andò a rotoli: in breve tempo e dopo solo due album, lei, “divina tortured soul”, finì ancora più schiava delle droghe, che consumava con voracità.

Karen era molto più brava di tanti suoi contemporanei ma si perse lungo la strada… una strada che avrebbe divorato tutta la sua essenza…

Ancora oggi ascoltare i suoi album oggi fa male.

Fa male perché lei era un vero talento e perché la sua voce era intensa al punto che, ascoltandola, lo stomaco duole, come se si fosse metaforicamente precipitati sulla strada insieme a Karen, magari proprio mentre si sparava in vena l’ennesima dose.

La Dalton ci ha lasciato due soli album in studio: “It’s So Hard to Tell Who’s Going to Love You the Best”, del 1969 e “In My Own Time” del 1971, più un pugno di canzoni tra le quali spiccano “Katie Cruel”, una canzone di un anonimo risalente alla fine del 1700 ma indissolubilmente legata all’interpretazione della Dalton, e “Something on Your Mind”, un bellissimo brano scritto da Chet Power, in arte Dino Valenti, leader dei Quicksilver Messenger Service.

Decisamente particolare risultava il suo primo album, “It’s So Hard to Tell Who’s Going to Love You the Best”, del1969.

Il retroterra più autenticamente folk della Dalton spiccava con decisione e il magnetismo della sua voce era tale da condurre a braccetto tutti gli strumenti che l’accompagnavano.

La ricontestualizzazione del country-folk si consumò in questo disco che fu il suo debutto e capolavoro. Si prenda l’iniziale “A Little Bit Of Rain” o la conclusiva “Down On The Street”, ad esempio: in entrambe, chitarre e basso sono un fiume limaccioso su cui il canto di Karen scivola mescolando sabbia e alcool, con i suoi repentini incendi vocali e le sue consonanti strascicate. Rompendosi senza mai rinunciare a raccogliere i cocci, opponendosi con ostinazione allo sfaldarsi di tutto: è qui che, ovviamente, cominciava il suo blues.

Come un pianto ingoiato, differito, negato: quello che però la teneva in vita.

Se pure ci sia mai stato un confine netto tra folk, country e blues, Karen non lo conosceva, oppure se ne fregava.

Come l’amico Fred Neil – che firmava due pezzi in scaletta – scelse di muoversi in bilico tra malessere trasognato e mestizia celata.

Accennava appena alla voragine che la rodeva, era allusiva ed elusiva al punto che a momenti sembrava fare il verso a qualcosa, accorgendosi, con un brivido, che quel qualcosa poteva essere ciò che la avrebbe uccisa anni dopo.

Il blues, dunque.

Nel palpitante cincischiare di “It Hurts Me Too”, nell’ebbra profonda sottigliezza di “Sweet Substitute”, pezzo di Jelly Roll Morton, la Dalton sembrerà sul punto d’involarsi verso il folk jazz, con la stessa traiettoria che sarà propria di Tim Buckley, come si sente nella malinconica “How Did The Feeling Feel To You” (pezzo di Tim Hardin).

Anche il suo “In my own Time” non è un disco semplice: se si ha un pò di cinismo, si capisce subito che qualcuno si è appartato un attimo a usare la siringa ed è ritornato stonato

“The show must go on”, qualcun altro scambierà il mellow mood alla Billie Holiday per quello di una dark lady dai toni intensi e malati. La verità è che qui abbiamo davanti la documentazione di una vera e propria tragedia umana.

Karen Dalton aveva un timing vocale unico, era più brava di molti suoi colleghi e fu in grado di sfoggiare molta classe anche nelle sue ore più oscure come in un brano come “In a Station” o nella sua versione di “When a Man loves a Woman”.

Nel suo “In my own time” era forse avvertibile un urlo disperato!

Dylan fuggì dalle Woodstock Mountain abbastanza presto per non rendersi conto di cosa accadeva, ma gente come Paul Butterfield e Michael Bloomfield ci rimisero la vita.

Altri, come Dr. John, ci hanno messo decenni per tornare in sé.

Tutti da quelle parti stavano più o meno come lei.

Dopo questo disco Karen Dalton fu spedita in malo modo a Los Angeles a cercare un riscatto personale nella speranza che il caldo sole dell’Ovest la confortasse.

Incontrò però lì la cerchia del Budino di Hollywood, di Lowell George e compagni e fu come cadere dalla padella alla brace…

Lino Predel non è un latinense, è piuttosto un prodotto di importazione essendo nato ad Arcetri in Toscana il 30 febbraio 1960 da genitori parte toscani e parte nopei.

Fin da giovane ha dimostrato un estremo interesse per la storia, spinto al punto di laurearsi in scienze matematiche.

E’ felicemente sposato anche se la di lui consorte non è a conoscenza del fatto e rimane ferma nella sua convinzione che lui sia l’addetto alle riparazioni condominiali.

Fisicamente è il tipico italiano: basso e tarchiatello, ma biondo di capelli con occhi cerulei, ereditati da suo nonno che lavorava alla Cirio come schiaffeggiatore di pomodori ancora verdi.

Ama gli sport che necessitano di una forte tempra atletica come il rugby, l’hockey, il biliardo a 3 palle e gli scacchi.

Odia collezionare qualsiasi cosa, anche se da piccolo in verità accumulava mollette da stenditura. Quella collezione, però, si arenò per via delle rimostranze materne.

Ha avuto in cura vari psicologi che per anni hanno tentato inutilmente di raccapezzarsi su di lui.

Ama i ciccioli, il salame felino e l’orata solo se è certo che sia figlia unica.

Lo scrittore preferito è Sveva Modignani e il regista/attore di cui non perderebbe mai un film è Vincenzo Salemme.

Forsennato bevitore di caffè e fumatore pentito, ha pochissimi amici cui concede di sopportarlo. Conosce Lallo da un po’ di tempo al punto di ricordargli di portare con sé sempre le mentine…

Crede nella vita dopo la morte tranne che in certi stati dell’Asia, ama gli animali, generalmente ricambiato, ha giusto qualche problemino con i rinoceronti.