Nel sentire il nome Buckley la maggior parte delle persone pensa a Jeff Buckley, il valido cantautore degli anni Novanta.

Pochi purtroppo sono a conoscenza che, senza nulla togliere ai meriti artistici dell’artista, il vero genio di famiglia non era lui, ma suo padre Tim, che Jeff incontrò solo una volta nella vita.

Tim Buckley viene ancora considerato dalla critica e da chi ha avuto modo di ascoltarlo, uno degli autori più geniali e innovativi della storia del rock.

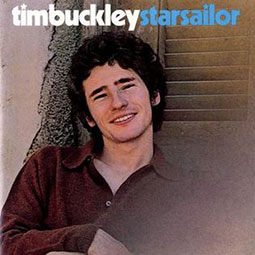

Si definiva “Starsailor”, navigatore delle stelle, perchè la sua arte volava ad altezze incredibili, cosa constatabile anche ai nostri giorni, ora che quasi nessuna radio trasmette i suoi brani e che i giornali specializzati ne parlano di sfuggita.

Ogni suo pezzo era uno scavo in profondità e la sua voce, divenuta essa stessa strumento, non permetteva quasi agli strumenti di accompagnarla.

Era volo e allucinazione, urlo e sussurro, pianto e dialogo interiore.

Timothy Charles Buckley III era nato il 14 febbraio 1947 a Washington DC, ma all’inizio degli anni Sessanta la sua famiglia si trasferì in California.

Qui mosse i primi passi con i Bohemians, un gruppo il cui repertorio era costituito da cover, e con gli Harlequin Three, più orientati a suonare una musica folk con testi poetici, dovuti alla presenza dell’amico poeta Larry Beckett.

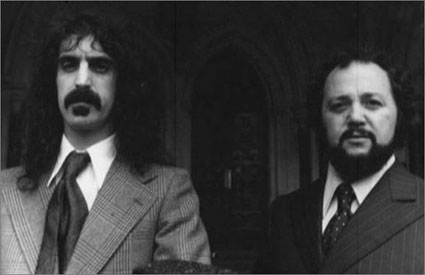

Il suo nome iniziò a circolare nel circuito folk di Los Angeles e nel 1967 si accorse di lui Herb Cohen, manager di Frank Zappa e Captain Beefheart.

Grazie al suo aiuto Buckley venne introdotto al boss della Elektra, Jack Holzman, che produsse il primo disco di Tim, che nel titolo riportava semplicemente il suo nome.

Coadiuvato da un manipolo di valenti musicisti quali Lee Underwood alla chitarra, Jim Fielder al basso, Billy Mundi alla batteria e con la partecipazione di Van Dyke Parks alle tastiere, Buckley registrò quell’album di esordio ai Sunset Sound Studio di Los Angeles.

Le canzoni di Buckley già allora possedevano, sia pure in uno stato ancora larvale, alcuni elementi che le distinguevano dal resto della produzione folk dell’epoca: strutture di buona varietà ritmica e un utilizzo della strumentazione discreto e originale.

A soli diciannove anni Tim, che possedeva una voce immediatamente riconoscibile, era in grado con essa di dominare tonalità inusuali, modulandola a suo piacere, e di farla emergere dai suoni con inattese ed emozionanti invenzioni.

A un anno esatto di distanza, con la supervisione di Jerry Yester, uscì il suo secondo disco, “Goodbye And Hello”, che parve adeguarsi al suono hippie di quei giorni, nel tentativo di cavalcare il successo di esperienze musicalmente simili.

La direzione da prendere appariva tutt’altro che univoca: accanto alla lisergica “Hallucinations” venivano accostate due ballate molto belle e melodiche come “Once I Was” e “Morning Glory”.

Impreziosivano quel lavoro anche la struggente “Phantasmagoria In Two”, una delle più belle canzoni d’amore della storia del rock, e un brano, “I Never Asked To Be Your Mountain” che più di ogni altro anticipò le sonorità del Buckley della maturità.

Quella canzone era una vera e propria dichiarazione di autonomia esistenziale, rivolta alla moglie Mary, madre di suo figlio Jeff.

Nel brano il ritmo della dodici corde e delle congas si faceva serrato e implacabile e invitava la voce a liberarsi dalla metrica ordinata della ballata folk.

Nell’estate del 1968 Buckley andò in Inghilterra per tenere un primo concerto londinese e a causa dei costi fu costretto a portare con sé solo alcuni dei componenti del suo gruppo.

A testimonianza dell’evento restò il doppio album postumo: “Dream Letter”, registrato dal vivo durante il concerto del 10 luglio alla Queen Elizabeth Hall.

Tim in quella circostanza era supportato da Underwood alla chitarra, da Friedman al vibrafono e dal bassista dei Pentangle, un raffinato gruppo folk inglese, Danny Thompson.

Dopo un anno e mezzo di sostanziale assenza dalle sale di incisione, in quella estate del 1969 venne finalmente pubblicato “Happy Sad”, un lavoro decisivo nell’evoluzione musicale di Tim.

La matrice prevalente di quel lavoro restava il folk, ma in parecchie canzoni si faceva strada un’evidente influenza jazz, a volte limitata al solo arrangiamento, in altri casi più marcata e dominante, come in “Strange Feelin’”, rafforzata dall’eccellente utilizzo di strumenti acustici quali il vibrafono e il contrabbasso.

Il controllo della voce da parte di Buckley era superlativo, in grado di caratterizzare indelebilmente la sonorità complessiva e, contemporaneamente, in questo disco Tim dilatò i tempi delle composizioni, dimostrando un’accresciuta consapevolezza della propria creatività.

Accanto a brani che, come si è detto, si rifacevano al folk, come “Buzzin’ Fly” e l’ottima “Sing A Song For You” trovavano spazio anche composizioni di assetto cameristico quali la sterminata e dolcissima “Love From Room 109 At The Islander (On Pacific Coast Highway)”.

Fu tuttavia con “Gypsy Woman” che si compì il definitivo trapasso creativo nello stile di Buckley: su un insistito tappeto percussivo, che sorgeva dal nulla, un ritmo tribale prendeva il sopravvento, sfociando in una sorta di folk blues avvolgente, una spirale che non ammetteva facili vie d’uscita.

La voce non era più quella di un folksinger: Tim ora urlava, strideva, gemeva, si contorceva su sé stesso e cambiava registro con allucinante disinvoltura.

Diventava infine egli stesso strumento.

Spirito solitario, mai del tutto partecipe alle tendenze delle generazioni a lui coeve, sia quella psichedelica che quella hippy che caratterizzò Woodstock, scelse così la strada dell’estremismo radicale in musica.

Sarà stato a causa delle modeste vendite o per la linea artistica intrapresa, ma il contratto con la Elektra stava quasi per scadere e non sarebbe stato probabilmente rinnovato, così Buckley necessitava di un’etichetta, di una casa discografica che oltretutto gli permettesse massima libertà d’azione.

L’occasione venne offerta dal solito Herb Cohen che in collaborazione con Frank Zappa stava lavorando per lanciare definitivamente l’etichetta “Straight”, la stessa per la quale, pochi mesi prima, Captain Beefheart incise lo storico “Trout Mask Replica”.

“Blue Afternoon”, il nuovo lavoro di Buckley, era un album dai toni soffusi, triste e poetico, dotato di un’intrinseca forza emotiva che in quasi tutti i brani consentiva un intenso e malinconico confronto con l’anima dell’artista.

“Chase The Blues Away” era una serenata blues guidata dalla voce di Tim e impreziosita dalla chitarra di Underwood, restata poi tra le sue melodie più celebri; “I Must Have Been Blind” condensava nella sua brevità la forza passionale dell’artista, espressa compiutamente nella successiva canzone: “The River”.

Qui la voce di Buckley viaggiava al massimo delle sue possibilità espressive, salendo e scendendo di tono in un battere di ciglia: ormai la rarefatta strumentazione fungeva solo da mirabile complemento sonoro.

Rimaneva tuttavia ancora un disco da consegnare all’Elektra per onorare il contratto in scadenza.

Buckley si impegnò dedicando al poeta Federico Garcia Lorca l’intero album, prodotto come sempre da Herb Cohen. “Lorca” era un brano dall’inquietante dal tono psichedelico, caratterizzato da un organo e dal suono del piano elettrico, che determinavano un’atmosfera allucinante e sfuggente sulla quale scivolava la voce di Tim.

Nessuna concessione mercantile, nessun rilassamento creativo: l’artista era ormai da tempo votato ad una ricerca inedita e spericolata e non poteva certo cambiare idea preparando questo suo lavoro.

“Tim fece per la voce ciò che Hendrix fece per la chitarra, Cecil Taylor per il piano e John Coltrane per il sassofono”.

Ascoltando con attenzione e libertà mentale il monumentale “Starsailor”, l’opera successiva del cantautore americano, uscita nel 1970, le parole, colme di stima, pronunciate dal suo eterno collaboratore Lee Underwood, appaiono più che giustificate.

Ancora, e soprattutto, la voce di Buckley, liberata da ogni costrizione metrica e tonale, riuscì nel miracolo a pochi concesso: insinuarsi nei meccanismi che regolano le emozioni, spazzando via le barriere che separano dalla realtà quotidiana i sentimenti di amore, tenerezza, compassione, speranza, disperazione e malinconia.

La voce, ancor più che nelle incisioni precedenti, si faceva ora strumento, uno strumento più espressivo degli altri, che pure accompagnavano in modo mirabile i suoi spericolati voli.

Le influenze del jazz, della musica contemporanea (György Ligeti) e molte altre ancora apparivano più evidenti.

Le strutture ritmico – armoniche sulle quali si basava l’intero lavoro erano solide e ordinate, eppure si trovò chi tentò di sostenere, falsamente com’era ovvio, che il pregio del lavoro si dovesse all’uso della droga che aveva sbrigliato l’artista.

La principale chiave di lettura del disco era quella dell’emozione, con la quale si veniva messi a confronto, un confronto difficile, capace di procurare picchi di straordinaria intensità, come momenti di tragico disorientamento, doloroso, ma inevitabile.

Tutte le canzoni dell’album erano notevoli e ognuna occupava il posto giusto, dettando quasi un percorso di ascolto difficilmente catalogabile.

Agli opposti estremi musicali stavano da un lato la toccante, poetica e indimenticabile melodia folk di “Song To The Siren”, basata su pochi arpeggi di chitarra elettrica e sulla straordinaria forza evocativa della voce di Buckley e dall’altro il viaggio stellare per sedici voci di “Starsailor”, brano assolutamente slegato da ogni canone tradizionale di canzone e svincolato da ogni disegno melodico.

“Starsailor” venne accolto in modo contrastante dalla critica e sotto il profilo delle vendite si rivelò un disastro commerciale.

Non lasciatevi sfuggire la possibilità di ascoltare dal vivo la straordinaria voce di Tim Buckley che canta “Song to the Siren” in questo video tratto dal Monkees TV Show 1968.

Per quasi due anni Buckley non registrò alcunché, amareggiato e deluso anche dall’impossibilità di far conoscere la propria arte dal vivo: tutti gli impresari giravano alla larga da quel modo difficile di fare musica.

Trovarono un posto nell’establishment musicale il jazz dei Coleman e dei Coltrane, scoperti per caso, la demente saggezza di Ayler e della Sun Ra Arkestra, a seguire Tim però c’era solo la sua sparuta band col fido Underwood e i due Gardner del giro delle Mothers of Invention, Buzz e Bunk, e pare certo che in alcune sue session intervenisse in veste anonima lo stesso Frank Zappa.

Si racconta che Leontyne Price, la grande soprano, rimasta incantata da uno show di Buckley a New York, esprimesse il desiderio che qualcuno scrivesse per lei musica del genere.

“Fai come ho fatto io: metti su un tuo gruppo” le disse sorridendo Tim.

Nel migliore dei mondi possibili “Starsailor” sarebbe stato l’inizio di una grande avventura per platee sempre più numerose.

Ma nella realtà del nostro mondo non andò così.

Il disco fu un abbagliante unicum, lo zenit da cui in breve rotolarono via fama e vita.

L’album infatti non venne compreso, gli ingaggi furono pochi, e il pubblico lo catalogò nel novero degli “eccentrici”.

Buckley non riusciva a farsene una ragione: si disperava, si deprimeva.

Così trascorse i cinque anni successivi a distruggere quello che aveva messo insieme nel medesimo e precedente lasso di tempo.

Tim assunse l’aria di uno che offre al mondo la sua testa.

Il suo ritorno discografico produsse tre dischi alquanto scialbi, specie se confrontati con le sue migliori e folgoranti opere, che provocarono una certa delusione tra i suoi pochi estimatori: il nuovo corso non convinceva.

L’unica canzone di buon livello in tutti quei lavori era “Dolphins”, scritta però nel 1968.

La voce sotto l’aspetto timbrico era ancora grande, ma sembrava ormai privata di ogni possibilità di volare, asservita com’era ad arrangiamenti di routine, che ammiccavano al soul e al R&B, forzati e sovrabbondanti di fiati nell’orchestrazione.

Non era musica banale, certo, ma restava ben lontana dai livelli che aveva raggiunto in passato.

Era probabilmente l’estremo ed inutile tentativo di guadagnare una concreta visibilità commerciale.

Se dal punto di vista artistico e commerciale i risultati che Buckley ottenne nei suoi ultimi anni furono deludenti, sul piano personale gli permisero però di uscire finalmente da problemi fisici che lo avevano afflitto a lungo, derivanti dall’assunzione di alcol e droghe.

Riuscì a disintossicarsi e restare pulito.

Ma nella notte tra il 28 e il 29 giugno 1975, senza un ragionevole motivo, Tim tornò a drogarsi per l’ultima volta con una combinazione di eroina e alcol.

Paradossalmente fu proprio la reazione della sostanza stupefacente sul fisico ormai pulito di Buckley, non più abituato a tali eccessi, a determinarne la morte.

Aveva solo 28 anni.

Quando qualcuno accenna a Buckley mi viene in mente il mito di Icaro.

Con la sua voce di cinque ottave, che passava dal registro baritonale e quello di tenore, Tim salì sempre più in alto.

Toccò il sole per poi cadere di colpo, folgorato.

Lino Predel non è un latinense, è piuttosto un prodotto di importazione essendo nato ad Arcetri in Toscana il 30 febbraio 1960 da genitori parte toscani e parte nopei.

Fin da giovane ha dimostrato un estremo interesse per la storia, spinto al punto di laurearsi in scienze matematiche.

E’ felicemente sposato anche se la di lui consorte non è a conoscenza del fatto e rimane ferma nella sua convinzione che lui sia l’addetto alle riparazioni condominiali.

Fisicamente è il tipico italiano: basso e tarchiatello, ma biondo di capelli con occhi cerulei, ereditati da suo nonno che lavorava alla Cirio come schiaffeggiatore di pomodori ancora verdi.

Ama gli sport che necessitano di una forte tempra atletica come il rugby, l’hockey, il biliardo a 3 palle e gli scacchi.

Odia collezionare qualsiasi cosa, anche se da piccolo in verità accumulava mollette da stenditura. Quella collezione, però, si arenò per via delle rimostranze materne.

Ha avuto in cura vari psicologi che per anni hanno tentato inutilmente di raccapezzarsi su di lui.

Ama i ciccioli, il salame felino e l’orata solo se è certo che sia figlia unica.

Lo scrittore preferito è Sveva Modignani e il regista/attore di cui non perderebbe mai un film è Vincenzo Salemme.

Forsennato bevitore di caffè e fumatore pentito, ha pochissimi amici cui concede di sopportarlo. Conosce Lallo da un po’ di tempo al punto di ricordargli di portare con sé sempre le mentine…

Crede nella vita dopo la morte tranne che in certi stati dell’Asia, ama gli animali, generalmente ricambiato, ha giusto qualche problemino con i rinoceronti.