L’ANFITEATRO FLAVIO o Colosseo (seconda parte)

di Carlo Pavia

La prima parte la potete vedere cliccando qui

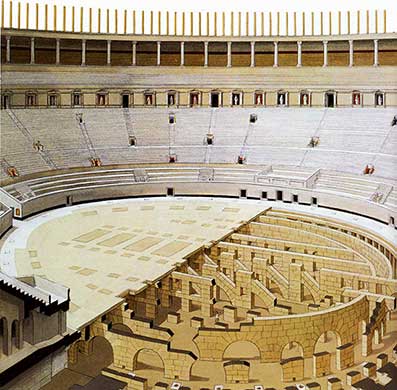

L’arena ovale (86 × 54 m) presentava una pavimentazione parte in muratura e parte in tavolato di legno, e veniva ricoperta da sabbia, costantemente pulita, per assorbire il sangue delle uccisioni.

Era separata dalla cavea tramite un alto podium di circa 4 m, decorato da nicchie e marmi e protetto da una balaustra bronzea, oltre la quale erano situati i sedili di rango. Sotto l’arena erano stati realizzati ambienti di servizio (ipogeo) articolati in un ampio passaggio centrale lungo l’asse maggiore e in dodici corridoi curvilinei, disposti simmetricamente sui due lati.

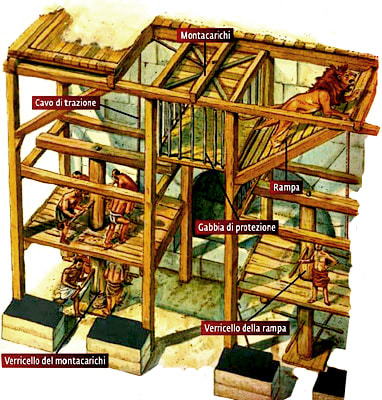

Qui si trovavano i montacarichi che permettevano di far salire nell’arena i macchinari o gli animali impiegati nei giochi e che, in numero di 80, si distribuivano su quattro dei corridoi: i resti attualmente conservati si riferiscono ad un rifacimento di III o IV secolo.

Tuttavia è ancora possibile fare un confronto con i sotterranei dell’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, realizzato dagli stessi architetti del Colosseo, in modo da avere un’idea di come potevano essere in epoca romana i sotterranei del Colosseo: a Pozzuoli infatti sono tuttora visibili gli ingranaggi che i Romani utilizzavano per sollevare le gabbie contenenti belve feroci sull’arena. Le strutture di servizio sottostanti all’arena erano fornite di ingressi separati: le gallerie sotterranee all’estremità dell’asse principale davano accesso al passaggio centrale sotto l’arena, ed erano utilizzate per l’ingresso di animali e macchinari. Due ingressi monumentali, con arcate sull’asse maggiore, davano direttamente nell’arena ed erano destinate all’ingresso dei protagonisti dei giochi (la pompa), gladiatori ed animali troppo pesanti per essere sollevati dai sotterranei. L’arena era accessibile per gli inservienti anche da passaggi aperti nella galleria di servizio che le correva intorno, sotto il podio del settore inferiore della cavea. Alla galleria si arrivava dall’anello più interno, lo stesso che utilizzavano i senatori per raggiungere i propri posti.

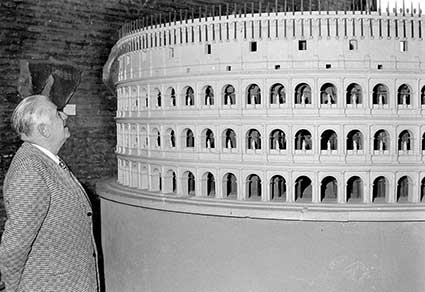

Il Plastico del Colosseo e di Roma imperiale

La storia del plastico ricostruttivo di Roma in età costantiniana (IV secolo d.C.) inizia nel 1933 con la rappresentazione del solo centro monumentale, nell’ambito dell’allestimento della Mostra Augustea della Romanità (1937) per festeggiare il bimillenario della nascita dell’Imperatore Augusto.

Il plastico fu realizzato, sotto la guida dell’architetto Italo Gismondi, dal maestro artigiano plasticista Pierino Di Carlo nell’ex pastificio Pantanella. Per la sua realizzazione vennero utilizzate tutte le fonti disponibili, a partire dalla “Forma Urbis” di Rodolfo Lanciani. Per i monumenti documentati furono realizzate piante e prospetti mentre, per le aree abitative prive di resti archeologici, furono realizzati modelli rappresentativi dell’edilizia del tempo.

In seguito, il plastico fu ampliato fino a comprendere l’intera area urbana entro le Mura Aureliane e allestito definitivamente negli spazi ad esso dedicati nel Museo della Civiltà Romana, inaugurato all’Eur nel 1955. Il plastico fu progettato in scala 1:250, realizzato in gesso alabastrino, con armature in metallo e fibre vegetali. L’intera opera è costituita da circa centocinquanta telai, assemblati, nella quasi totalità dei casi, lungo gli assi stradali. La vista del plastico, posizionata a livello seminterrato, si può godere dal ballatoio sovrastante che lo circonda su tutti i lati.

Carlo Pavia è l’Archeospeleofotosub (definizione coniata dal giornalista Fabrizio Carboni per un articolo sulla rivista Panorama): archeologo, speleologo, sub e fotografo.

Autore di molti libri sulla Roma antica, fondatore delle riviste “Forma Vrbis” e “Roma e il suo impero”.