L’AVVENTURA DI SERGEJ DOVLATOV

Cominciamo dal finale.

Sergej Donatovič Dovlatov morì a New York nell’Agosto del 1990, l’anno successivo alla caduta del muro di Berlino e un anno prima del dissolversi dell’Urss.

Da non molto tempo aveva cominciato ad essere considerato, in quella terra che non era la sua, uno scrittore dal talento inusuale.

Come in uno dei paradossi che furono una delle sue armi stilistiche più acuminate, il successo e la fama di un autore come lui, la cui avventura umana era stata quasi interamente legata all’esperienza sovietica, maturarono proprio quando, quasi contemporaneamente, arrivarono al capitolo finale sia il regime che incarnava quell’esperienza totalizzante, che la sua stessa vita.

Nel giro di pochi mesi, insomma, scomparvero l’Unione Sovietica e il dotatissimo scrittore dal suo seno partorito, e le parole di quest’ultimo fornirono, tutta in controcanto, una personale narrazione della prima.

L’intera opera di Dovlatov infatti, ora che la distanza inizia ad appannare i ricordi di un mondo politico durato oltre settant’anni, si può considerare una testimonianza originale su quel regime, costruita come un collage di ritratti bozzettistici e ironici, ma che rimane tale anche e soprattutto nei suoi libri “americani”, perché le origini sovietiche sono in lui un marchio incancellabile.

Nel 1991, anno della disgregazione del grande impero comunista, inizia dunque l’avventura, purtroppo tutta postuma, della scoperta di un autore tra i maggiori di quelli russi dell’ultimo scorcio del Novecento.

Ed ora, terminata questa premessa, possiamo permetterci

un vero e proprio inizio.

Sergej nacque a Ufa, una città sugli Urali, nel 1941. La madre Nora, di origine armena, era correttrice di testi letterari, il padre Donat, di origini ebraiche, era regista teatrale.

La famiglia, proveniente da Leningrado, era arrivata in quella cittadina pochi mesi prima della nascita di Sergej, erano degli sfollati, messi in fuga dall’assedio nazista.

Quando nel 1944 i Dovlatov rientrarono nella grande città, i genitori si separarono e il piccolo restò a vivere con la madre in una Komunalka.

“Vivevamo in un disgustoso appartamento in coabitazione. Il lungo e fosco corridoio si risolveva metafisicamente nel gabinetto. Accanto al telefono, la carta da parati era tutta scarabocchiata: era la cronaca deprimente dell’inconscio coabitativo.

Probabilmente il nostro non era un appartamento tipico. Era abitato per lo più da persone istruite. Non c’erano risse. Non si sputavano a vicenda nella minestra (anche se proprio non ci giurerei). Ciò non significa che regnassero perennemente la pace e la prosperità. La guerra segreta non cessava mai. La pentola ricolma dell’irritazione reciproca cuoceva a fuoco lento e ribolliva lentamente…».

Così scrive Dovlatov in “Noialtri”, il suo libro autobiografico.

La sua infanzia venne segnata dalla figura di Stalin che almeno in due circostanze specifiche irruppe direttamente nelle sue questioni familiari.

Nella prima di queste, suo nonno venne fatto arrestare e fucilare senza motivo.

La seconda intervenne successivamente: nel dopoguerra, mentre il culto della personalità era al culmine, la politica interna dell’Urss si venò di antisemitismo e di ciò fece le spese Donat, suo padre, che venne allontanato dal teatro in cui lavorava.

Scrive Dovlatov, sempre nel suo autobiografico “Noialtri”:

«In generale, che Stalin fosse un assassino, i miei genitori lo sapevano bene. E anche i loro amici. In casa non si parlava d’altro. A sei anni sapevo che Stalin aveva ucciso il nonno. E quando ormai stavo finendo la scuola sapevo decisamente tutto».

Nel 1959, al termine degli studi scolastici, si iscrisse alla Facoltà di Lettere dell’Università Statale di Leningrado ed iniziò a frequentare i poeti Evgenij Borisovic Rejn, Anatolij Genrichovič Najman, Josif Aleksandrovič Brodskij, che rimase per tutta la vita un suo fondamentale riferimento letterario, e lo scrittore Sergej Vol’f.

Dal 1956 intanto era cominciata la stagione del disgelo. Non senza una nota d’ironia, lo scrittore, in “Noialtri”, attribuisce al personaggio del padre la delusione di fronte alla normalizzazione che seguì la denuncia dei crimini di Stalin.

Fu una sorta di rimozione pilotata: «La gente, a quanto pareva, non la fucilavano più. E neppure la mettevano dentro. O meglio, la mettevano dentro, ma di rado. E per di più per dei fatti più o meno reali. O, come minimo, per aver espresso pubblicamente cose avventate. Cioè, per qualcosa. Non come prima…».

All’epoca universitaria si possono attribuire i primi tentativi letterari. Passioni dichiarate di Dovlatov erano Bell, Hemingway, la cui traduzione in russo del 1959 fu un evento, e i classici russi.

Nello stesso periodo lo scrittore sposò Asja Pekurovskaja, dalla quale divorziò quasi subito, nell’estate del 1962.

Senza aver terminato gli studi per via di un esame di tedesco mancante, venne considerato un fuoricorso e richiamato alla leva, che svolse come guardia carceraria in un campo in Siberia.

Fu un’esperienza che lo segnò profondamente. Sono anche gli anni in cui Dovlatov iniziò a dedicarsi alla letteratura in modo più serio e costante.

Nel 1963 lo scrittore venne trasferito in un campo non lontano da Leningrado dove prestò gli ultimi due anni di servizio militare.

Nello stesso anno sposò Elena Davidovna Ritman, con la quale ebbe due figli: Katia, nata in Unione Sovietica nel 1966 e Kolja, nato negli Stati Uniti nel 1981.

Nel 1965 rientrò a Leningrado e cominciò a scrivere su alcuni giornali. Chruščev era già stato deposto da un anno. Tra il 1965 e il 1969 collaborò con la rivista dell’Istituto di Tecnologia Marittima, inizialmente come responsabile della sezione letteraria e dal 1967 come redattore, ma tutti i tentativi di pubblicare i suoi racconti fallirono.

Dovlatov tuttavia era già un personaggio noto tra gli scrittori di Leningrado, frequentava il celebre Caffè Saigon, ritrovo dell’intellighenzia e i suoi scritti, conditi da un umorismo naturale quanto incisivo, circolavano clandestinamente.

L’invasione sovietica della Cecoslovacchia diede inizio ad un periodo di repressione a cui non sfuggirono artisti e scrittori: da quel momento in poi cominciò a diventare chiaro che nessuna critica, anche blanda, anche ironica, sarebbe stata più ammessa.

La vita di Dovlatov si fece sempre più difficile: si separò dalla moglie e andò via da Leningrado. Negli anni 1972-1975 visse in Estonia e lavorò come corrispondente dei giornali Sovetskaja Ėstonija e Večernij Tallin. Integrava il suo stipendio come guida estiva nella Riserva di Puškin, un museo vicino a Pskov di cui parlò nel romanzo a sfondo autobiografico “Il Parco di Puškin”.

All’inizio del 1975 tornò a Leningrado, dopo che una sua raccolta di racconti era stata bloccata dalla censura quando erano già pronte le seconde bozze. Ormai lo scrittore rientrava in quella categoria di personalità intellettuali di cui

il regime intendeva sbarazzarsi con discrezione.

Suoi ennesimi tentativi di pubblicare, nuovamente frustrati, gli procurarono ulteriori amarezze e la successiva partenza verso gli Stati Uniti della moglie e della figlia accelerarono il suo crescente senso di accerchiamento e di isolamento.

La contemporanea pubblicazione in Occidente di alcuni suoi scritti in lingua russa compromise ulteriormente la sua posizione. Nel 1978 Dovlatov subì un interrogatorio ed un arresto di dieci giorni.

Anche se può apparire poco credibile, in realtà furono gli stessi agenti del KGB a convincerlo ad emigrare e fu dunque in quello stesso anno che lasciò per sempre l’Unione Sovietica.

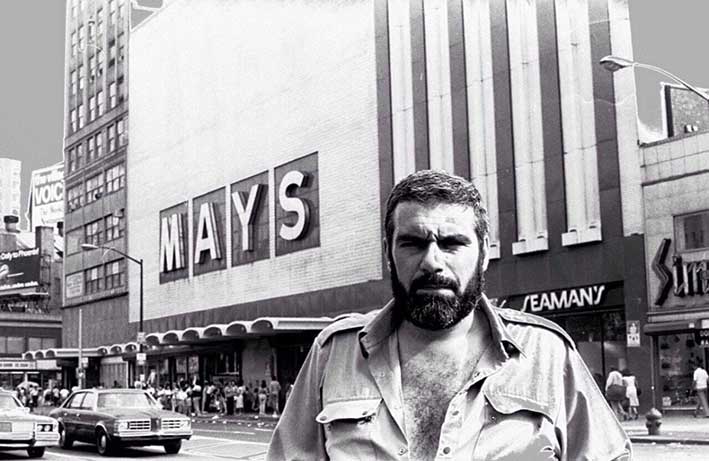

Dopo sei mesi trascorsi a Vienna, Dovlatov giunse negli Usa dove si riunì alla moglie ed alla figlia. «Ci siamo stabiliti in una colonia russa di New York, in uno dei sei casermoni occupati quasi esclusivamente da fuoriusciti sovietici» scrisse ne “Il libro invisibile”.

Il primo problema che lo scrittore dovette affrontare fu quello della lingua. Stando a quanto ebbe ad affermare, l’inglese non lo imparò mai bene, continuando sempre a scrivere in russo.

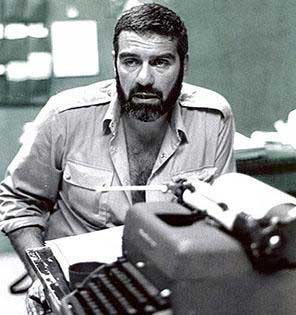

Alla sua scarsa padronanza dell’inglese erano legate anche le difficoltà di trovare un lavoro. Insieme ad altri tre ex giornalisti russi fondò allora la rivista Novy Amerikanec, abbandonandola dopo due anni di grande entusiasmo, a causa di una decisiva divergenza di opinioni.

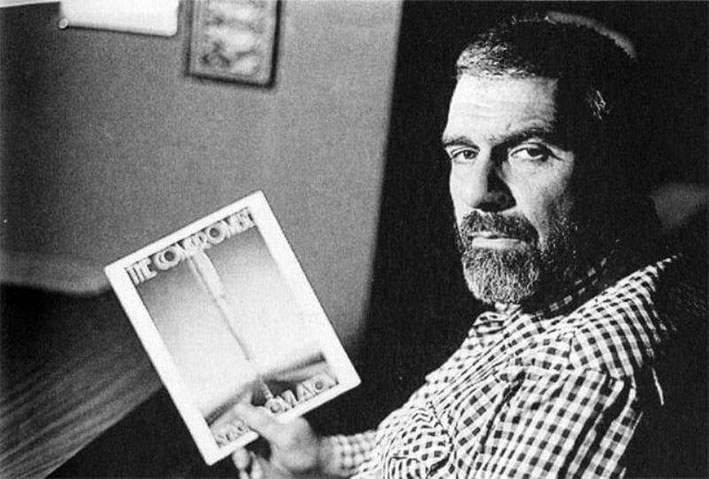

Dal 1980 la malignità della sorte cominciò a temperarsi: Dovlatov iniziò a pubblicare puntualmente i suoi racconti sulla prestigiosa rivista New Yorker ed alle pubblicazioni in lingua russa seguirono, ravvicinate nel tempo, corrispondenti uscite in traduzione inglese. “ La straniera”; “Compromesso”; “La valigia”, ed altri titoli ancora: queste le opere che progressivamente costruirono la sua peculiare e insolita fisionomia letteraria, intrisa di un talento ora finalmente libero di farsi valere.

Fu questo il periodo più felice e fecondo della sua vita. Con l’avvento di Gorbaciov e della perestrojka riuscì addirittura a pubblicare in patria “Filial”, un libro ambientato tra gli immigrati russi negli Stati Uniti, ma rientrarvi ormai non sembrava più una esigenza pressante: in America lo avevano raggiunto il padre e la madre e su suolo americano, a New York, era nato l’ultimo suo figlio, Kolja.

Come spesso beffardamente avviene tuttavia, fu proprio nel momento in cui i suoi orizzonti letterari e materiali andavano schiarendosi, che la sua salute improvvisamente peggiorò.

A soli quarantanove anni, Sergej Dovlatov morì di insufficienza cardiaca.

La traccia che lasciò nella sua breve esistenza fu comunque così significativa che New York, sua città d’adozione, nel 2014 gli dedicò una strada.

Figlio di una generazione intermedia, senza eroi, si trovò come tutti i suoi coetanei in una posizione distante sia dalla memoria della liberazione dallo zarismo, con la nascita del sistema dei soviet, che dal mito della resistenza sovietica al nazifascismo.

Visse invece interamente la lenta dissoluzione del regime e la sorda repressione che l’accompagnò.

La distanza dalla madrepatria nel periodo americano rese ancora più acuto ed obbiettivo il suo sguardo sull’Urss, anche se Dovlatov restò russo fin nelle midolla, discendente letterario di una immensa tradizione.

Fu una specie di nipote di Gogol,

cantore dell’emigrazione, dei quartieri americani pullulanti di russi che si erano portati appresso più bagagli mentali che materiali, capace sempre di estrarre umorismo e verità dalle piccole vicende della realtà.

Del valore della sua distanza generazionale e politica dal regime e dalle sue leggende fondanti, e dei frutti stilistici che tale distanza portò, lui fu perfettamente consapevole.

Così scrisse infatti ne “La valigia”:

«Come la maggior parte dei giornalisti, sognavo di scrivere un romanzo. E, a differenza della maggior parte dei giornalisti, mi dedicavo davvero alla letteratura. Ma i miei manoscritti venivano respinti dalle riviste più progressiste. Adesso posso solo compiacermene. Grazie alla censura, il mio apprendistato si è protratto per diciassette anni. I racconti che avrei voluto pubblicare in quegli anni mi paiono oggi del tutto fiacchi».

Piermario De Dominicis, appassionato lettore, scoprendosi masochista in tenera età, fece di conseguenza la scelta di praticare uno sport che in Italia è considerato estremo, (altro che Messner!): fare il libraio.

Per oltre trent’anni, lasciato in pace, per compassione, perfino dalle forze dell’ordine, ha spacciato libri apertamente, senza timore di un arresto che pareva sempre imminente.

Ha contemporaneamente coltivato la comune passione per lo scrivere, da noi praticatissima e, curiosamente, mai associata a quella del leggere.

Collezionista incallito di passioni, si è dato a coltivare attivamente anche quella per la musica.

Membro fondatore dei Folkroad, dal 1990, con questa band porta avanti, ovunque si possa, il mestiere di chitarrista e cantante, nel corso di una lunga storia che ha riservato anche inaspettate soddisfazioni, come quella di collaborare con Martin Scorsese.

Sempre più avulso dalla realtà contemporanea, ha poi fondato, con altri sognatori incalliti, la rivista culturale Latina Città Aperta, convinto, con E.A. Poe che:

“Chi sogna di giorno vede cose che non vede chi sogna di notte”.