E se l’amore diventa uggioso, un po’ come nella canzone

“Una giornata uggiosa” di Lucio Battisti, che sapore ha?

Forse sa di zucchero filato nella sua parte più appiccicosa, che ti fa sentire simile a una mosca invischiata in una ragnatela, oppure potrebbe avere il gusto di quelle gomme da masticare quando finisce il dolce e diventano una sostanza indefinita, un bolo dal sapore amaro che non sai dire come mai ti sia piaciuto e se sia davvero il medesimo di prima.

La metamorfosi di queste gomme a forma di pallina coloratissime, che tanto mi affascinavano da bambina, è davvero sorprendente.

Zero sapore, zero colore.

L’uggia può essere anche una malattia del cuore, non un affare da cardiologo sia chiaro.

Dicono che somigli all’onda che si frange sempre sulla stessa riva e plasma i contorni di una spiaggia, leviga scogli e schiuma, non ha che questa occupazione quotidiana.

E mentre ogni giorno trascorre uguale esercitando sempre lo stesso attrito sulla nostra esistenza, tutto si trasforma e impercettibilmente muta sino a diventare altro.

In natura ci sono gocce che scavano la roccia esercitando per anni la medesima pressione e che, cadendo sempre sullo stesso identico punto, con un rigore certosino, riescono ad avere la meglio vincendo qualsiasi resistenza.

Nessuno fa caso a una goccia eppure quella pressione dall’apparenza insignificante, che viene esercitata con perseveranza, può essere capace di minare le fondamenta del più robusto edificio, complice la sua sottovalutazione.

Gli amori uggiosi somigliano quindi a un moto ondoso cantilenante o alla caduta di questa impercettibile goccia, è la costanza con la quale si ripete una lenta e progressiva abitudine ciò che persino in amore può fare saltare quegli equilibri che fino a un attimo prima sembravano determinanti.

Ad un certo punto scopriamo di essere rimasti bloccati, come se ci si trovasse nel fermo immagine della pellicola di un film che fino a un secondo prima scorreva speditamente, e non ci riconosciamo più dentro quella confortevole, preordinata e rassicurante routine.

“Che barba, che noia” sbuffava una esuberante Sandra Mondaini scalciando le coperte nel letto mentre il suo consorte Raimondo Vianello, con una espressione tra l’infastidito e l’indifferente, continuava imperterrito a leggere il giornale.

Tutti prima o poi ci accorgiamo che la vita resta spesso trattenuta dentro le abitudini:

un orologio sulla parete scandisce i tempi dell’argomentare stanco sul pranzo e sulla cena, di sottofondo il soliloquio di un lavello che goccia, per diversivo la trasgressione di un calice di vino e l’ora tarda per andare a letto.

Intanto dal teleschermo delle nostre case ronzano gli stessi identici programmi coi conduttori euforici bercianti che trasudano banalità, incitati dal battimano cadenzato al ritmo dello stacchetto musicale, finché non sopraggiunge il gesto meccanico liberatorio col quale si brandisce il telecomando, “che nella vita comandi sino a quando…” (cantava Renzo Arbore), e allora non è che l’epilogo con la parola fine di una fine.

Lo so, quest’uggia è immobilismo, noiosa routine che mina le nostre fondamenta, scarpe calzate di passi che vanno a memoria dal corridoio alla cucina, dal frigo alla camera da letto, per finire nel bagno a parlare con lo specchio dove ti scorgi appena e soprattutto a malapena vuoi guardarti. Il cuore che rintocca a mezzanotte vorrebbe scappare via, come da tradizione delle fiabe, eppure ci resta inchiodato al petto.

Che disdetta.

Che noia questi amori annegati dentro consuetudini dove nessuno parla se non per staccare parole che non condiscono pietanze, manca il sale e tanto altro, sono gli amori inchiodati ai doveri o alle convenzioni sociali, alla posizione e agli obblighi, alla difficoltà di ripensare una vita tutta da capo dopo che ci siamo pianificati alla perfezione quella che stiamo vivendo.

Ma non è solo questo, se quando si è in due uno si sente venire meno, se il piccolo universo quotidiano non offre alcuno spunto di condivisione, quel moto ondoso continua la sua incessante occupazione di marea in marea, portando a riva sabbia sulla sabbia e la goccia scava insinuandosi nelle crepe sottili di una solidissima apparente superficie.

Eppure quella unione sembrava perfetta, con la casa pulita e tutti gli affetti esattamente incorniciati nelle fotografie esposte sul caminetto che continuano a sorridere come se niente fosse.

In questa noia mortale, dove tutto è divenuto prevedibile e scontato, sedimentano silenzi, occupazioni e preoccupazioni giornaliere, la contabilità di una esistenza senza passione che pare avere sottratto inesorabilmente ogni entusiasmo per concludersi con un bilancio in passivo di emozioni.

“Questa è una giornata nella quale mi pesa, come un ingresso in carcere, la monotonia di tutto. Ma la monotonia di tutto non è altro che la monotonia di me stesso”,

ci dice il poeta Fernando Pessoa, e ci segnala che prima di tutto è con noi stessi che dobbiamo fare i conti, mentre spesso ci limitiamo a cercare fuori da noi la causa e la ragione, o addirittura un alibi, per giustificare questa insofferenza che proviamo.

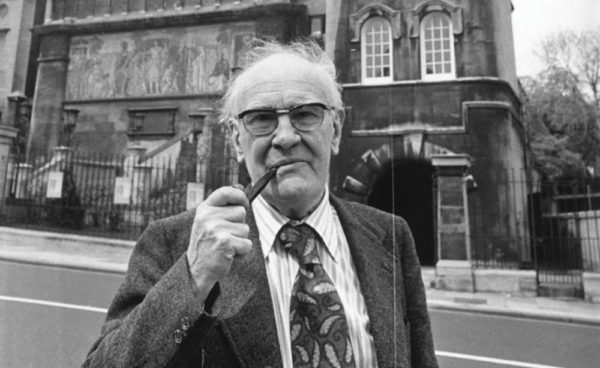

“Il segreto della felicità è quello di trovare una monotonia congeniale”,

ha scritto Victor Sawdon Pritchett, scrittore e critico letterario britannico, noto soprattutto per le sue short story in cui esplora con stile ironico e vivace la piccola borghesia.

Il suo suggerimento mi è piaciuto molto, posto che quest’uggia sia fisiologica e tutto sommato insita nella natura umana, tanto da vedercela ripresentare a fasi alterne; dovremmo imparare a convivere con essa trovando il modo più congeniale di interpretarla, magari reinventandola e facendocene addirittura beffe infilando un cuneo nel meccanismo, proprio per sconvolgere questo trantran.

“Monotonia, noia, morte. Milioni di uomini vivono in questo modo (o muoiono in questo modo), senza saperlo. Lavorano negli uffici. Guidano una macchina. Fanno picnic con la famiglia. Allevano bambini. Poi interviene una cura “urto”, una persona, un libro, una canzone, che li sveglia, salvandoli dalla morte”.

La citazione è di Anaïs Nin, scrittrice statunitense; come darle torto?

Infine vi invito a leggere l’incipit di questa famosa poesia:

“Lentamente muore chi è schiavo dell’abitudine”,

è stata scritta da Martha Medeiros e attribuita erroneamente a Pablo Neruda; i suoi versi sono illuminanti:

“Muore lentamente chi evita una passione … un insieme di emozioni… quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso, quelle che fanno battere il cuore davanti all’errore e ai sentimenti…” e poi “muore chi non legge, non viaggia, non ascolta musica…” ovvero “chi non trova grazia in sé stesso”.

Anche in amore, come in ogni altra vicenda umana, la routine condanna all’inesistenza e non è raro imbattersi in chi brancola nell’incapacità di individuare un tassello con il quale spezzare l’inesorabile replica della quotidianità.

Ciò accade per chi è privo di entusiasmo o si è rassegnato, per chi non ha sguardo dentro sé stesso prima ancora che fuori da sé, infine per coloro i quali vivono insieme da tempo e finiscono con il separarsi perché, in certi casi, non hanno imparato a condividere una “monotonia congeniale”, non sono riusciti a inceppare il meccanismo estraniante che li ha divisi inesorabilmente, non hanno saputo opporvi la propria curiosità, sensibilità, una reciprocità di interessi e desiderio di concedersi un’altra prospettiva in cui regalarsi libertà di spazi e di espressione di sé stessi.

In amore il pericolo più insidioso non è il tradimento ma la noia.

Dicono che questa uggia che ammala il cuore possa essere la tomba dell’amore il quale inizia il suo declino proprio a partire dal momento in cui comincia l’abitudine, quando tutto viene dato per scontato, quando non si ha più nulla da dire oltre quel dire che non è più parlarsi, ed è in quel momento che anche la percezione che abbiamo di noi diviene lo stesso riflesso dello sguardo distratto di chi non ci vede e di chi non riusciamo più a vedere.

Se riuscissimo a cogliere appieno questa esperienza della noia per cambiare il modo con il quale ci rapportiamo al mondo nell’unica vita che abbiamo a disposizione, allora potremmo ancora essere in tempo a sfuggire quest’uggia, a non finire stritolati nei suoi ingranaggi e non ci ritroveremmo incorniciati a sorridere senza più sorridere mentre sfogliamo l’album dei ricordi.

Forse.

Fino a poco tempo fa mi sono nascosta dietro l’eteronimo di Nota Stonata, una introversa creatura nata in una piccola isola non segnata sulle carte geografiche che per una certa parte mi somiglia.

Sin da bambina si era dedicata alla collezione di messaggi in bottiglia che rinveniva sulla spiaggia dopo le mareggiate, molti dei quali contenevano proprio lettere d’amore disperate, confessioni appassionate o evocazioni visionarie.

Oggi torno a riprendere la parte di me che mancava, non per negazione o per bisogno di celarla, un po’ era per gioco un po’ perché a volte viene più facile non essere completamente sé o scegliere di sé quella parte che si vuole, alla bisogna.

Ci sono amici che hanno compreso questa scelta, chiamandola col nome proprio, una scelta identitaria, e io in fin dei conti ho deciso: mi tengo la scomodità di me e la nota stonata che sono, comunque, non si scappa, tentando di intonarmi almeno attraverso le parole che a volte mi vengono congeniali, e altre invece stanno pure strette, si indossano a fatica.

Nasco poeta, o forse no, non l’ho mai capito davvero, proseguo inventrice di mondi, ora invento sogni, come ebbe a dire qualcuno di più grande, ma a volte dentro ci sono verità; innegabilmente potranno corrispondervi o non corrispondervi affatto, ma si scrive per scrivere… e io scrivo, bene, male…

… forse.

Francesca Suale