In tempi nei quali, accanto all’eterno problema dello sfruttamento e del trattamento riservati a chi arriva da noi in Italia per provare a ritagliarsi un destino migliore, sembra riaffiorare un diffuso pregiudizio razziale e xenofobo, narrare storie esemplari può essere utile.

Potrebbe toccare qualche coscienza in più o mettere in moto qualche ragionamento personale, non inficiato da condizionamenti ambientali.

E allora eccola qua una storia che riguarda noi italiani e gli altri, quelli sulla cui terra andavamo da migranti a cercare una vita decorosa.

È una storia realmente accaduta a Tallulah, in Louisiana, nel 1899.

L’emigrazione italiana era andata molto incrementandosi con l’approssimarsi della fine del 19° secolo e nella massa considerevole di persone che dalla madrepatria attraversava l’Oceano per approdare negli Stati Uniti, moltissimi migranti provenivano dal meridione e tra questi, la maggior parte dalla Sicilia.

Inutile dire che nella popolazione locale si misero in moto i meccanismi fin troppo consueti di rifiuto nei confronti del diverso, così in America il problema della xenofobia andò a congiungersi con quello del razzismo vero e proprio.

A Tallulah nel 1899, non correva buon sangue tra bianchi e neri, e gli italiani, a detta dei locali, avevano anche il torto di solidarizzare con questi ultimi.

Del resto nell’America di quei tempi gli stessi italiani del Sud non erano considerati di razza propriamente bianca, erano visti, per così dire, come degli “intermedi”, e ritenuti da molti quasi dei subumani, visto che oltre al colore della pelle su di loro gravavano anche altre convinzioni, altri pregiudizi.

Per loro si coniavano termini come “olive” oppure “semi-white”, nelle terre fertili bagnate dal Mississippi li chiamavano “dagos”.

Erano stati protagonisti di una vasta ondata migratoria a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento, muovendosi per sfuggire alla miseria del Sud dell’Italia postunitaria, in cui la speranza di ottenere terre, suscitata dai garibaldini, era stata repressa nel sangue dai Savoia.

In molte zone della loro terra d’approdo, non solo nel Sud degli USA, nei primi anni di emigrazione, gli italiani si trovavano ad affrontare condizioni di vita e di lavoro terribili che spesso andavano di pari passo con un evidente xeno-razzismo nei loro confronti.

Va ricordato ad esempio che a Ponchatoula, nei primi anni del Novecento, era esposto un cartellone stradale che scoraggiava gli italiani dal farsi trovare all’interno dei confini cittadini dopo il tramonto.

I nostri migranti si ritrovarono perciò ad esser trattati alla stregua di prigionieri, chiamati a rimpiazzare gli schiavi neri liberati in seguito alla Guerra di Secessione e impiegati nella raccolta di cotone e, forse anche in misura maggiore, in quella della canna da zucchero.

Qualcuno riuscì a sottrarsi a quella esistenza massacrante ricavandosi lavori alternativi nel grande porto di Nuovaorlenza (così i siciliani chiamavano New Orleans) e nel commercio.

Proprio loro, quelli cioè che divennero venditori di agrumi, di meloni e frutta esotica, furono vittime del crescere degli istinti violenti che fin dal loro insediamento si erano liberati tra la popolazione locale.

Fu la “white trash”, la spazzatura bianca dell’ex Confederazione del Sud, gente rabbiosa e impoverita, secondo schemi puntualmente ricorrenti, a cercar pretesti per vendicarsi contro una piccola comunità in ascesa sociale.

Ci volle una donna avvocato, Mary Grace Quackenbos, che fu la prima a entrare nell’ufficio di Procuratore Federale, a rompere il silenzio sulle pratiche di sfruttamento di tipo schiavistico alle quali erano assoggettati i dagos. Quella donna risoluta s’infiltrò nelle piantagioni e stilò un rapporto che, anche se fu censurato in America, giunse però sul tavolo dell’ambasciatore italiano.

In seguito toccò ad un ex schiavo negro, Booker Taliaferro Washington, che dopo la sua liberazione viaggiò attraverso tutta l’Europa, firmare uno degli studi più approfonditi sulla miseria dei migranti del sud Italia.

Fu un frutto sorprendente della solidarietà tra oppressi.

Ma abbiamo una storia da raccontare: è tempo di riprenderne le fila e ordinare i fatti.

Una capra appartenente a gente italiana, proprietari di modeste bottegucce di frutta e verdura, aveva sconfinato in una proprietà del rispettabile Dottore e Coroner Hodge.

Non era la prima volta che l’animale veniva colto a brucare in un appezzamento di terra altrui, così il proprietario decise che sarebbe comunque stata l’ultima.

Si recò così dal proprietario dell’animale per attaccar briga e dargli la lezione che si meritava.

In molte delle versioni dall’accaduto si dice che Hodge uccise la capra.

I proprietari della bestia erano tre fratelli siciliani, venuti da Cefalù, Frank, Joseph e Charles De Fatta. Si chiamavano in realtà Francesco, Giuseppe e Pasquale Fatta, e avevano modificato i nomi perché così si usava.

In pochi anni erano diventati proprietari di una bottega di frutta e verdura e avevano fatto amicizia con altri italiani, soprattutto con Rosario Fiducia e Giovanni Cerami, anch’essi commercianti di verdure.

Tra il Coroner Hodge e Frank De Fatta, che pur essendo il più piccolo parlava un inglese migliore, scaturì una lite furibonda durante la quale il medico tirò fuori la pistola.

Allora Giuseppe, accorso in difesa del fratello, sparò al coroner ferendolo.

Il colpo fece arrivare sul luogo decine di residenti che preso atto della situazione decisero di farla pagare ai siciliani.

Questi ultimi, quando sopraggiunse lo sceriffo della cittadina, non opposero resistenza all’arresto che riguardò solo tre di loro perché Giuseppe con il fratello Carlo, ben conoscendo i pregiudizi della popolazione locale, si erano dati alla macchia.

Negli Usa di quell’estremo scampolo di secolo, solitamente quando i sospettati di qualche reato erano neri, cinesi ma anche italiani, prima li si impiccava e poi si valutava se fossero o meno colpevoli delle colpe a loro imputate.

Questo meccanismo si mise in moto anche a Tallulah, nella notte successiva alla lite: troppo forti erano gli odi e i pregiudizi nei confronti di quelli che venivano chiamati dagos, ovvero “coltelli”, ritratti nelle vignette sempre sul punto di accoltellare qualcuno.

La notizia del ferimento di Hodge si diffuse e la folla si organizzò spontaneamente.

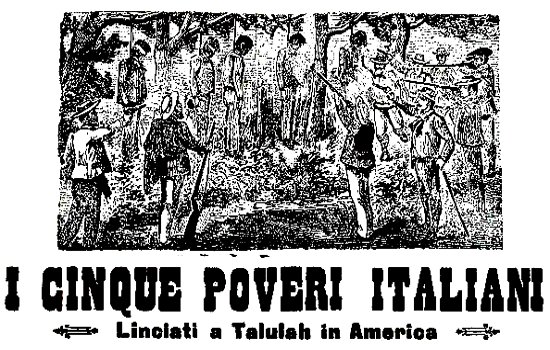

Secondo le fonti a partecipare al linciaggio furono un migliaio di persone: 300 di esse entrarono armate nella prigione locale, presero i detenuti e li impiccarono nel cortile del carcere senza che potessero nemmeno dire una parola.

La folla inferocita si disperse poi alla ricerca dei due che erano fuggiti: furono trovati e appesi per il collo vicino al macello.

Era il 21 luglio del 1899, ma fuori di Tallulah la notizia del massacro dei siciliani arrivò dopo oltre 24 ore.

La sera del linciaggio, infatti, i partecipanti all’assalto avevano piazzato qualcuno di guardia all’ufficio del telegrafo perché minacciasse di morte l’operatore se avesse diffuso l’allarme prima che l’impiccagione venisse messa in atto.

I giornali americani dell’epoca condannarono blandamente l’episodio e non mancò come sempre chi, commentandolo, volle sottolineare come gli italiani fossero “una colonia di viziosi omicidi e assassini, per i quali omicidio e sangue sono quello che rose, luna piena e musica sono per poeti ed amanti”, suggerendo ai cittadini di Tallulah di estirparla del tutto.

Cinque siciliani innocenti, di cui tre già cittadini americani, morirono così.

Gli italiani, e i siciliani in particolare, come si è detto, in Louisiana erano poco tollerati.

Venivano considerati “non palesemente neri” e come tali discriminati, tanto più che anche essi familiarizzavano con i neri, che trattavano allo stesso modo dei bianchi.

Così, come scrisse “La Tribuna di Roma” dopo il fatto di Tallulah:

“Se la legge di Lynch viene applicata contro degli stranieri, su 100 casi in cui questo avviene, 90 sono italiani!”.

In seguito alle investigazioni condotte nei giorni successivi ai fatti da Enrico Cavalli, editore del giornale “L’Italo Americano” di New Orleans e dall’avvocato Patrick Henry, emersero diverse testimonianze secondo le quali la disputa innestata dal coroner Hodge avrebbe in realtà nascosto una manovra a danno degli italiani, organizzata dai commercianti locali.

Essi speravano di provocare una forte reazione contro gli italiani, mirata intanto ad evitare che votassero (la costituzione della Lousiana attribuiva infatti diritto di voto anche agli immigrati non naturalizzati) e finalizzata prima di tutto a liberarsi della loro scomoda concorrenza commerciale.

La stampa della Louisiana, al contrario di quella nazionale, non provò nemmeno a ostentare una falsa obiettività e difese invece a spada tratta gli autori del linciaggio, celebrandoli come giustizieri popolari nonostante le ricerche del Segretario dell’Ambasciata italiana Marquis Romano avessero dimostrato che Giuseppe De Fatta aveva sparato a Hodge per legittima difesa.

La vicenda finì con un’inchiesta farsa da parte delle autorità federali e con un’indennità di 2000 dollari assegnata ai familiari di ogni vittima.

Nessuno ovviamente venne processato né tanto meno condannato per i cinque omicidi.

Testimone dell’emozione che la vicenda destò in Italia fu una poesia-canzone composta da Antonio Corso, ex sottufficiale della Guardia di Finanza, a ricordo delle vittime: “I 5 poveri italiani linciati a Tallulah”.

Il risarcimento, i famosi 2000 dollari che, richiesti dal Governo Italiano sulla base del “rapporto Romano”, vennero fatti avere alle famiglie delle vittime due anni dopo i fatti, era così poco congruo che una vignetta apparsa su un giornale dell’epoca recitava così:

“Costano così poco questi italiani, che si potrebbe ammazzarli tutti”.

L’episodio di Tallulah e quello, precedente di otto anni, di New Orleans, in cui furono undici gli italiani uccisi, evidenziarono solo la punta di un iceberg: negli stati americani, tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento, gli italiani detenevano il poco invidiabile record del maggior numero di linciaggi subiti dopo gli afro-americani.

Possa la memoria del trattamento che per tantissimo tempo hanno patito i nostri migranti diffondersi tra gli italiani di oggi,

aiutandoli a leggere bene la realtà che gli viene raccontata.

Lino Predel non è un latinense, è piuttosto un prodotto di importazione essendo nato ad Arcetri in Toscana il 30 febbraio 1960 da genitori parte toscani e parte nopei.

Fin da giovane ha dimostrato un estremo interesse per la storia, spinto al punto di laurearsi in scienze matematiche.

E’ felicemente sposato anche se la di lui consorte non è a conoscenza del fatto e rimane ferma nella sua convinzione che lui sia l’addetto alle riparazioni condominiali.

Fisicamente è il tipico italiano: basso e tarchiatello, ma biondo di capelli con occhi cerulei, ereditati da suo nonno che lavorava alla Cirio come schiaffeggiatore di pomodori ancora verdi.

Ama gli sport che necessitano di una forte tempra atletica come il rugby, l’hockey, il biliardo a 3 palle e gli scacchi.

Odia collezionare qualsiasi cosa, anche se da piccolo in verità accumulava mollette da stenditura. Quella collezione, però, si arenò per via delle rimostranze materne.

Ha avuto in cura vari psicologi che per anni hanno tentato inutilmente di raccapezzarsi su di lui.

Ama i ciccioli, il salame felino e l’orata solo se è certo che sia figlia unica.

Lo scrittore preferito è Sveva Modignani e il regista/attore di cui non perderebbe mai un film è Vincenzo Salemme.

Forsennato bevitore di caffè e fumatore pentito, ha pochissimi amici cui concede di sopportarlo. Conosce Lallo da un po’ di tempo al punto di ricordargli di portare con sé sempre le mentine…

Crede nella vita dopo la morte tranne che in certi stati dell’Asia, ama gli animali, generalmente ricambiato, ha giusto qualche problemino con i rinoceronti.