C’è qualche giovane che ancora canta ‘Faccetta nera” credendo di celebrare il fascismo.

Niente di più falso: Mussolini, nel 1935, preparando l’invasione dell’Abissinia, fece grande propaganda sul presunto schiavismo di questo popolo africano e sulla nobiltà dell’intervento civilizzatore italiano. A quel punto un poeta romano, Renato Micheli, scrisse il testo in romanesco di una canzone, chiamandola “Faccetta nera”.

Il Miniculpop, ovvero il Ministero della cultura popolare fascista, censurò la canzone in quanto pareva fraternizzare con gli abissini, considerati razza inferiore in alto loco, ma che quei versi ponevano, invece, sullo stesso piano degli italiani.

Vennero così apportate modifiche significative al testo.

Inizialmente vennero censurate solo alcune frasi, come, ad esempio, “ti daremo libertà di vita e di pensiero” cambiando il testo con “il nostro motto è libertà e dovere”.

Successivamente il duce stesso ne richiese la censura definitiva, perché di fatto si trattava di un inno all’amore interrazziale.

Ci si potrebbe domandare come facesse la “faccetta nera” della prima canzone a sentirsi felice di lasciare il proprio paese per essere portata a Roma, costretta a venerare il duce e il re italiani, rinnegando la propria patria e accogliendo festante il tricolore.

Dunque “Faccetta nera” è una canzone che non celebrava affatto il fascismo, anzi pareva ricordarci quella solidarietà e quella simpatia verso le popolazioni africane che al fascismo non piacquero affatto.

“Faccetta nera”, dunque è un paradosso tutto italiano.

Quasi ogni anno scoppia una polemica che la riguarda. O perché la cantano gli estremisti di destra, o perché qualche professore (di recente è successo in un istituto di suore) la fa ascoltare in classe ai ragazzi.

E giù fiumi di inchiostro, che oscillano dall’aperta condanna all’ammiccamento solidale. Tutto, comunque, si perde in un bla bla che spesso lascia tutti indifferenti.

Si sprecano intanto, su Youtube dei video con i vari “Orgoglioso di essere fascista” e “Viva il Duce” a commentare la canzone.

Ma queste persone sanno che Benito Mussolini odiava “Faccetta nera” e che aveva addirittura tentato di farla bandire?

Per lui era un inno al meticciato: inneggiava all’unione tra “razze” e questo non era concepibile nella sua Italia imperiale, che presto avrebbe varato le leggi razziali che toglievano diritti e vita a ebrei, zingari e africani.

Oggi però, ed è qui il paradosso, il regime fascista è ricordato anche attraverso questa canzone, quella che il duce stesso detestava.

Faccetta Nera interpretata da Carlo Buti

Faccetta nera, non molti lo sanno, nasce in dialetto, in romanesco.

Renato Micheli la scrisse per poterla portare nel 1935 al festival della canzone romana.

Il testo assorbiva comunque tutta la propaganda coloniale dell’epoca.

Di Africa si parlava tanto nei giornali e nei cinegiornali: gli italiani erano letteralmente bombardati di immagini africane, dalla mattina alla sera. I bambini nelle loro tenute balilla conoscevano a menadito le città che il fascismo voleva conquistare. E così nomi come Makallè, Dire Daua, Addis Abeba diventavano familiari a grandi e piccini.

C’è da premettere che il colonialismo italiano non nasceva con il fascismo, ma con l’Italia liberale postunitaria, tuttavia negli anni Trenta del secolo scorso, si assistette ad una accelerazione del progetto di conquista.

Mussolini vuole l’Africa, il suo posto al sole, e per ottenerlo deve conquistare gli italiani alla causa dell’impero.

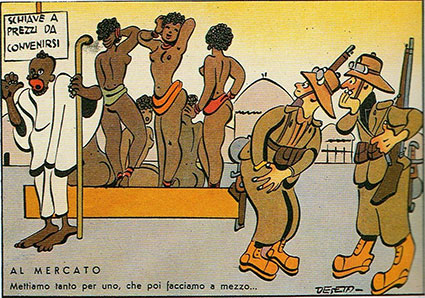

Dai giornali satirici come “Il Travaso delle idee”, fino al Corriere della sera, tutti vennero mobilitati a questo scopo.

Uno degli argomenti preferiti dalla propaganda era la schiavitù.

I giornali erano pieni d’immagini di donne e uomini etiopi, resi schiavi: “È il loro governo a ridurli così”, spiegavano, “E’ il perfido negus, andiamo a liberarli”.

La guerra non veniva quasi mai presentata agli italiani come una guerra di conquista, ma come una di liberazione.

Era un meccanismo non molto diverso da quello a cui abbiamo assistito nel Novecento e al quale assistiamo ancora oggi. “Andiamo a liberare i vietnamiti!” “Andiamo a liberare gli iracheni!”; “Andiamo a liberare gli afgani!”

Sappiamo bene si tratta sempre di azioni che hanno ben altri fini.

Faccetta nera nacque in quel contesto come una canzone di liberazione.

Una canzone, nell’intenzione dell’autore un po’ spiritosa, che inneggiava ad una sorta di “unione” tra italiani ed etiopi.

Dal testo, comunque si evince subito che l’italiano non voleva davvero andare a liberare tutti gli etipi, maschi e femmine, ma, evidentemente, solo le donne.

Unione si voleva, ma solo con l’africana, e, abbastanza scopertamente, doveva essere un’unione sensuale e carnale.

D’altronde lo stereotipo circolava da un po’ nella penisola. Il mito della Venere nera è precedente al fascismo. L’Africa è sempre stata vista dai colonizzatori (non solo dagli italiani) come una terra vergine da violare, letteralmente.

Peggio ancora, come si deduce da ciò diceva nel 1934 lo scrittore coloniale Mitrano Sani in “Femina somala”, riferendosi alla sua amante del Corno d’Africa:

“Elo non è un essere, è una cosa […] che deve dare il suo corpo quando il maschio bianco ha voglia carnale”.

Una terra disponibile, quindi. E tale disponibilità si traduceva spesso nel possesso fisico delle donne del posto, attraverso il concubinaggio, i matrimoni di comodo, e spesso purtroppo in veri e propri stupri.

C’è una foto nel libro di David Forgacs ‘Margini d’Italia’ (Laterza), in cui una donna eritrea viene tenuta ferma in posizione da “crocifissa” da alcuni marinai italiani sorridenti che probabilmente si stanno accingendo a stuprarla.

Faccetta nera in questo senso sarebbe una canzone sessista, oltre che razzista.

Una canzonetta che nascondeva dietro la finzione della liberazione la violenza sessuale, e non a caso il suo testo a un certo punto dice: “La legge nostra è schiavitù d’amore”. Temi che si ritrovano in altre canzoni dell’epoca come “Africanella” o “Pupetta mora”.

Faccetta nera, una volta scritta, non ha pace.

Micheli non riesce a portarla al festival della canzone romana.

Viene musicata più tardi, da Mario Ruccione e cantata da Carlo Buti, che la porterà al successo. La prima apparizione però fu al teatro Quattro Fontane a Roma.

Lì una giovane nera venne portata sul palco in catene e Anna Fougez, una diva della rivista, avvolta da un tricolore, la liberava a colpi di spada.

La canzone da quel momento in poi decollò.

La cantavano i legionari diretti in Africa per la guerra di Mussolini, così diventò uno dei successi del ventennio insieme ad altri come “Giovinezza” e “Topolino va in Abissinia”.

Ma il testo iniziale di Micheli, come si è detto, non piaceva al regime, che vi rimise mano più volte. Venne da subito espunto il riferimento alla battaglia di Adua, in quanto per il regime era intollerabile ricordare quella disfatta italiana, la prima battaglia vinta da un paese africano contro l’imperialismo europeo.

Saltò anche un’intera strofa che definiva faccetta nera “sorella a noi” e “bella italiana”. Una nera, per il regime, non poteva essere italiana.

Sottintendeva diritti di cittadinanza che il fascismo era lontano dal riconoscere agli africani conquistati.

Nonostante i rimaneggiamenti, la canzone continuava a non piacere al regime, ma era troppo popolare per poterne impedire la circolazione. Il fascismo provò a farla sparire e in un goffo tentativo di provocarne l’oblio, si inventò una “Faccetta bianca”, scritta e musicata dal duo Nicola Macedonio ed Eugenio Grio. Nella canzone una ragazza salutava sul molo il fidanzato legionario in partenza per l’Africa. Una faccetta da focolare domestico, sottomessa e virginale:

“Faccetta bianca quando ti lasciai

quel giorno al molo, là presso il vapore

e insieme ai legionari m’imbarcai,

l’occhio tuo nero mi svelò che il core

s’era commosso al par del core mio,

mentre la mano mi diceva l’addio!”

Chiaramente il paragone non reggeva.

Gli italiani erano attratti dalla disponibilità sessuale che l’altra canzone prometteva, la libertà permessa e la rigenerazione del maschio attraverso l’abuso di un corpo nero passivo.

“Faccetta nera” fu anche al centro di un’accusa di plagio e la faccenda finì persino in tribunale.

Ma c’è altro ancora nella leggenda di questa canzone che negli anni finì per diventare un inno fascista.

Sappiamo che in origine non lo era affatto, anzi: semplicemente un soldato italiano in partenza per l’Abissinia, prometteva alla bella moretta che vi avrebbe trovato, cose come libertà di vita, di pensiero e amore.

Sembra anche che ci sia stato un episodio che ispirò la composizione, ovvero la storia di un soldato italiano che in guerra avrebbe adottato una bambina di colore, portandola in patria.

Una cartolina ricevuta da un militare, con su stampato il volto sorridente di una bambina nera, ne avrebbe provocato l’adozione: in barba agli ideali razzisti del regime, una piccola di colore, la cui madre era stata uccisa (pare però che il padre fosse italiano) avrebbe destato la commozione di persone che avrebbero poi pensato al suo trasferimento in Italia.

C’è altro ancora da dire, un altro fatto legato alla popolarità della canzone, un altro episodio realmente avvenuto.

Nel Febbraio del 1936 gli italiani sbaragliarono l’esercito del Negus Hailè Selassiè presso l’Amba Aradam, riscattando la sconfitta della nostra spedizione coloniale del 1895.

Uno dei combattenti della nostra Legione “Indomita”, Pasquino Citi, livornese, al termine di quella battaglia, rinvenne in vita una bambina eritrea di poco più di un anno di età, rimasta orfana perché la mamma, rea di aver intrattenuto rapporti con gli invasori italiani, era stata uccisa da altri eritrei.

“Mi guardava con due occhi neri e belli – scrisse in seguito Citi – mi fermo in ginocchio e l’accarezzo, penso un attimo e mi volto verso la fila dei commilitoni più in basso, prendo la bambina e la passo ad un compagno per portarla al sicuro”.

Accudita dai nostri soldati, la bambina di Citi restò con loro finché Pasquino non l’affidò alle suore di un convento cattolico all’Asmara, dove venne battezzata, dandole il nome di Maria Vittoria, e dove visse fino al suo matrimonio con un cristiano copto dal quale ebbe tre figli.

Quella storia divenne popolare al punto che i soldati italiani, riferendosi alla bambina, la chiamavano “Faccetta Nera”, con allusione alla canzone che impazzava in quel momento.

Citi sentì sua la bambina per il resto della vita, che più tardi lo portò a combattere ancora, in Francia e in Grecia, nel corso del Secondo Conflitto Mondiale.

Tornato in patria per trent’anni fece la guardia forestale, e quando, nel 1960, il popolare settimanale “La Domenica del Corriere” raccontò la sua storia, questa divenne popolare.

Molti anni dopo la vicenda venne ripresa da un’altra rivista a grande diffusione, così Pasquino fu messo in grado di riconoscere Maria Vittoria da una fotografia. Citi rintracciò la donna tramite l’Ambasciata italiana all’Asmara e avendo saputo che aveva perso la casa, distrutta dalla guerra tra Eritrea e Etiopia, le inviò una consistente somma di denaro.

L’aveva sempre sentita sua e mosso dalla forza di questi sentimenti, riuscì anche a rivederla, facendola arrivare in Italia più volte.

Nonostante svariate petizioni, non ce la fece a farle conferire la cittadinanza italiana, ma quando, nel 2002, Pasquino si spense, all’età di novantatre anni, l’unica erede dei suoi beni fu quella figlia adottiva, la “Faccetta Nera” che non aveva potuto adottare legalmente, ma alla quale si era sempre sentito legato.

Pare opportuno oggi ricordare la vera origine e natura di Faccetta Nera” a quei giovani che, più per ignoranza che per altro, si dichiarano fascisti, e che magari cantano quella canzone, fieri di provocare gente che conserva ancora il ricordo di anni terribili.

Sappiano dunque che cantano un testo che venne dedicato ad una bambina orfana abissina, alla quale si voleva offrire amore, accoglienza e libertà.

Proprio come tentano di fare ai giorni nostri le organizzazioni umanitarie che loro insensatamente detestano, con altri bimbi che hanno la vita devastata da guerra e fame.

Cantano orgogliosi una canzone che Mussolini detestò al punto di chiederne la censura.

Lino Predel non è un latinense, è piuttosto un prodotto di importazione essendo nato ad Arcetri in Toscana il 30 febbraio 1960 da genitori parte toscani e parte nopei.

Fin da giovane ha dimostrato un estremo interesse per la storia, spinto al punto di laurearsi in scienze matematiche.

E’ felicemente sposato anche se la di lui consorte non è a conoscenza del fatto e rimane ferma nella sua convinzione che lui sia l’addetto alle riparazioni condominiali.

Fisicamente è il tipico italiano: basso e tarchiatello, ma biondo di capelli con occhi cerulei, ereditati da suo nonno che lavorava alla Cirio come schiaffeggiatore di pomodori ancora verdi.

Ama gli sport che necessitano di una forte tempra atletica come il rugby, l’hockey, il biliardo a 3 palle e gli scacchi.

Odia collezionare qualsiasi cosa, anche se da piccolo in verità accumulava mollette da stenditura. Quella collezione, però, si arenò per via delle rimostranze materne.

Ha avuto in cura vari psicologi che per anni hanno tentato inutilmente di raccapezzarsi su di lui.

Ama i ciccioli, il salame felino e l’orata solo se è certo che sia figlia unica.

Lo scrittore preferito è Sveva Modignani e il regista/attore di cui non perderebbe mai un film è Vincenzo Salemme.

Forsennato bevitore di caffè e fumatore pentito, ha pochissimi amici cui concede di sopportarlo. Conosce Lallo da un po’ di tempo al punto di ricordargli di portare con sé sempre le mentine…

Crede nella vita dopo la morte tranne che in certi stati dell’Asia, ama gli animali, generalmente ricambiato, ha giusto qualche problemino con i rinoceronti.