Un mese dopo l’uscita di “Pink Moon”, nella residenza dei Drake a Tanworth-in-Arden, le cose non andavano per niente bene. Forse per imporre un ordine al caos delle loro vite, proprio in quei giorni Rodney, il padre di Nick, iniziò a tenere un diario.

L’ex funzionario dell’Impero britannico e la moglie Molly stavano combattendo ad armi spuntate contro il disagio psichico del loro secondogenito Nick. Le giornate si alternavano fra alti e bassi, il figlio appariva e scompariva, opponendo un silenzio devastante alle loro premure.

Anima tanto inquieta quanto fragile, Nick Drake è stato forse il genio più invisibile della musica, una figura discreta quanto la sua produzione artistica, orientata in ogni campo a rifuggire dal materialismo circostante in favore di un’interiorità minimalistica.

Il fantasma del fallimento, del non riconoscimento del proprio valore artistico segnarono la sua vita. Durante la sua breve carriera registrò solo 31 canzoni e nessuno dei tre album da lui incisi superò le 10.000 copie vendute.

Nonostante fosse uno studente modello ed un ottimo atleta (era alto un metro e novanta), il padre descriveva così il temperamento sfuggente del ragazzo:

“Sembra che niente gli importasse davvero. Era come se ci fosse qualcosa che lo distraesse continuamente”.

L’interesse per lo sport, in particolare il rugby, e la passione per la musica, che lo portò a studiare violoncello, clarinetto e pianoforte, rendevano Nick un ragazzo tutt’altro che apatico, lontano dalle ombre della forte depressione che oscureranno la sua vita negli anni successivi.

Solitario, timido, introverso, esattamente il contrario di come la società di oggi ci vorrebbe, Nicholas Rodney Drake nacque il 19 Giugno del 1948 a Rangoon, Birmania, e morì il 25 Novembre 1974 a Tanworth-in-Arden per overdose di antidepressivi, regolarmente prescrittigli come cura del “male oscuro”. Come accade spesso in questi casi, è difficile stabilire se realmente la persona abbia voluto suicidarsi. Comunque sia, verrà ricordato in eterno, in quanto ci ha lasciato in eredità tre album incredibili, tre capolavori, tutti pubblicati tra il 1969 e il 1972.

Il suo primo disco si intitolava “Five Leaves Left”, titolo ispirato dall’avviso che riportavano le cartine da tabacco Rizla quando ne restavano solamente cinque.

Era il 1969, e mentre a Londra Hendrix impazzava a suon di Purple Haze e cominciavano a venir fuori i Led Zeppelin, un timido ragazzo di ventun anni incise insieme a qualche fidato amico questo disco, nettamente in contrasto con le tendenze rock-psichedeliche del periodo.

E il giovane Nick era, come si è detto, un ragazzo timido sino all’eccesso, ma aveva comunque voglia di farsi conoscere e di essere ascoltato, purtroppo il suo carattere eccessivamente chiuso sarebbe stato una delle cause dell’insuccesso di questo suo primo disco.

Drake, tra l’altro, non curò mai la promozione, non rilasciò interviste e praticamente non si esibì mai dal vivo.

Cominciando a parlare dei temi di questo suo primo lavoro, possiamo dire che le liriche di Drake erano già del tipo che ritroveremo anche negli altri due dischi che avrebbe inciso successivamente e che riguardavano tutto il suo mondo. Un mondo fatto di nostalgia, paure esistenziali ma anche di paesaggi bucolici, di solitudine feroce ma in qualche modo necessaria.

La canzone di apertura del disco, “Time has Told Me”, poteva essere assunta a manifesto del cantautore. Si apriva con un pulito e deciso fingerpicking della sua chitarra acustica, seguito dall’ingresso della sua inconfondibile voce morbida e quasi confidenziale.

È una canzone che parla di desiderio di cambiamento e di fuga.

La successiva “River Man” è considerata da molti il suo capolavoro. Aveva ed ha ancora un andamento apparentemente semplice e molto malinconico; era una canzone piena di simbolismi e suggestioni romantiche: “l’uomo del fiume” sembrava essere il depositario della conoscenza da cui ci recava per trovare risposte e rivelazioni sulla vita, che veniva rappresentata dallo scorrere del fiume.

“Way To Blue” era un brano di ampio respiro, e insieme a “Day Is Done” presentava degli arrangiamenti per archi scritti e diretti da Robert Kirby che tradivano la sua passione per la musica sinfonica. Le due erano canzoni in cui la malinconia, l’inquietudine del vivere e la ricerca del significato profondo della vita si manifestavano apertamente: ci si interrogava e si rimaneva senza risposta.

Sia “Cello Song” che “Thoughts Of Mary Jane” parevano retti da una melodia più leggera, in cui gli strumenti dialogavano vivacemente.

Aperta da un arpeggio introduttivo di chitarra, seguito poco dopo dal piano e dal basso, “Man In A Shed” raccontava una storia d’amore “alla Drake”, si potrebbe dire, un testo dove la parola “love” non veniva mai pronunciata.

Era un brano dall’andamento abbastanza solare, decisamente in controtendenza con la successiva “Fruit Tree” dove si scendeva in atmosfere più misteriose e riflessive, con una sezione d’archi spesso dissonante rispetto al tappeto armonico costituito da chitarra e voce. Molti, in questo brano, hanno voluto leggere un presagio sul destino di Nick Drake: rivolgendosi all’albero da frutto, simbolo della fama, Drake canta:

“sapranno chi sei solo quando te ne sarai andato”.

Il disco si chiude con una splendida ballata, “Saturday Sun”, aperta da un bell’intro di piano e poi di batteria, poggiata su una rilassata base di vibrafono. “È una canzone – come ha scritto Joe Boyd, produttore del disco – sulla nostalgia del passato”.

“Bryter Layter”, il secondo suo disco, rappresentava la volta centrale del sl suo lavoro, sorretto com’era da due colonne portanti così simili e così diverse, il precedente “Five Leaves Left” ed il successivo “Pink Moon”.

Rispetto a questi album è stato spesso posto in secondo piano, come se rappresentasse solo un disco interlocutorio, spinto in alto dall’esordio e preludio all’incantevole e terribile approdo dell’ultimo album. Va da sé che le cose non stavano proprio così: “Bryter Layter” è, appunto, un capolavoro, non privo di aspetti peculiari senza i quali la figura di Drake non si può comprendere appieno.

La gestazione delle canzoni infatti fu difficile e lunga, più lunga del previsto (Drake e Joe Boyd avevano ipotizzato di pubblicare nella primavera del ‘70). Tanto schivo quanto perfezionista, Nick volle rivedere gli arrangiamenti dei pezzi chiamando in causa nuovamente il vecchio compagno Robert Kirby e di fatto provocando uno slittamento di oltre sei mesi, poi diventati quasi un anno a causa di ulteriori problemi legati alla grafica di copertina.

A tutte queste perturbazioni sembrava pertanto alludere “Bryter Layter”, pronuncia cockney (parlata fortemente dialettale degli abitanti dei quartieri popolari della capitale inglese) della formula “brighter later” , “schiarite più tardi”, che spesso chiudeva le previsioni meteo. Un titolo quindi che conteneva tutto il subbuglio interiore che accompagnava il cantante di Tanworth-in-Arden.

La storia di questo disco è un po’ la storia del suo autore, sospeso tra un’ ambizione di un successo e l’incapacità di gestirne prassi e rituali.

Tra coloro che non rimasero indifferenti a “Five Leaves Left” ci fu la cantante francese Françoise Hardy, all’epoca vera e propria stella della musica pop europea, che si spinse fino a invitare Nick nella sua abitazione parigina per gettare le basi di una collaborazione. Durante l’incontro pare che lui abbia parlato per monosillabi, lasciando sbigottita la chanteuse, che preferì lasciar cadere la cosa. Qualcosa di simile accadde con l’unica intervista promozionale per “Bryter Layter” concessa al prestigioso Sounds: fu una sequela di laconici “si” e “no” in risposta alle articolate domande di un sempre più sconcertato Jerry Gilbert.

Il male interiore di Nick si sentiva soprattutto in “Poor Boy”, pezzo che lo vedeva piangersi addosso a tempo di bossa nova, con un’ironia degna di un Leonard Cohen.

©Photographer: Julian Lloyd

Se tutto faceva pensare ad uno sfarfallìo di sorrisi agrodolci per spingere sullo sfondo il malanimo, in realtà il canto di Nick suggeriva uno sfasamento stordente: era assieme in primissimo piano, sul palco ideale assieme alla band, ma anche nell’ombra sullo sfondo a osservare un se stesso che tentava di sembrare parte dello show.

Mentre Cohen, volendo usare questa improbabile similitudine, ostenta una certa padronanza dei propri demoni, riuscendo ad affrontarli circoscrivendo il perimetro della propria vulnerabilità, Nick sembrava sempre sul punto di soccombere, addirittura di svanire.

La swinging London era alle spalle, l’utopia aveva ormai perduto gran parte del suo sfavillìo, ma per un poco più che ventenne non poteva che trattarsi di un momento interessante da vivere. Sostanza di cui ovviamente Nick colse le vibrazioni più laterali, al confine tra slancio e timore, tra attrazione e isolamento. Sembrava essere proprio questo il tema della peraltro assai criptica “At The Chime Of A City Clock”, era un po’ come se in questa canzone convergessero le probabili suggestioni musicali del momento (“Astral Weeks”, il lavoro di Van Morrison o “Happy Sad” di Tim Buckley) e il ribollire degli studi letterari universitari.

Si delineava oltretutto una dolcezza misteriosa che faceva pensare all’intervento di una sorta di alter ego al femminile, che d’altro canto pareva esplicita nelle due canzoni dedicate a Hazey Jane, una ragazza confusa a cui tocca il ruolo di cartina al tornasole del disorientamento di Nick a causa dello scarto tra i codici della vita “naturale” e di quella metropolitana.

“Fly” è uno dei due pezzi che vedevano la presenza attiva di John Cale.

Il coinvolgimento dell’ex-Velvet Underground fu abbastanza casuale ma testimonia l’impatto della musica di Nick su quanti all’epoca ebbero la ventura di incontrarla e quanto fossero disposti a prestarle orecchio: chiamato da Boyd per completare le incisioni di Desertshore di Nico, in un momento di pausa Cale si disse curioso di ascoltare qualche nastro.

Gli proposero i nastri di “Bryter Layter”, al che, parola di Boyd, la reazione del gallese fu: “Chi cavolo è questo? Devo conoscerlo, dov’è adesso?”. Preso nota dell’indirizzo, Cale salì su un taxi e raggiunse Nick. Il giorno dopo i due si presentarono in studio, non prima di aver fatto predisporre viola, basso fender, celesta e organo Hammond B-3, per registrare due tracce.

Una è, appunto, “Fly”. Il clavicembalo e la viola suonati da Cale avvolgevano il canto di Nick in un bozzolo fiabesco e malinconico, definendo un luogo sospeso, una stanza dove presenza e assenza, desiderio e rimpianto si compenetravano e si sfaldavano continuamente.

“Northern Sky” è l’altra canzone in cui avviene l’intervento di Cale, ai cui meriti va aggiunto senz’altro quello di avere saputo pescare due dei titoli più belli del lotto.

Stavolta John governava celesta, pianoforte e Hammond, al basso c’èra Dave Pegg, membro dei Fairport Convention, e alla batteria sedeva il californiano Mike Kowalski, che suonava per i Beach Boys. Il resto era pura, inafferrabile, struggente magica poesia targata Nick Drake (chitarra acustica e voce).

Scorrendo i versi della canzone, puo dirsi che somigliasse ad una confessione, uno stratificarsi di insoddisfazione e desiderio, di profondo senso di inadeguatezza e di altrettanta disponibilità allo stupore. Cale sembrava avere capito, con la sensibilità di chi è abituato a cogliere il punto focale e dolente del genio, che in questa canzone Nick metteva a nudo l’anima come mai prima.

Una cosa che si può affermare con certezza è la seguente: Bryter Layter aveva una struttura ben precisa, che è stata voluta, progettata e imposta da Nick Drake.

I tre strumentali presenti nell’album, “Introduction”, la title track e “Sunday”, sono rispettivamente i titoli di testa, l’intervallo e la coda di un film che immaginò e seppe dirigere, pur senza mai uscire dal suo cono d’ombra.

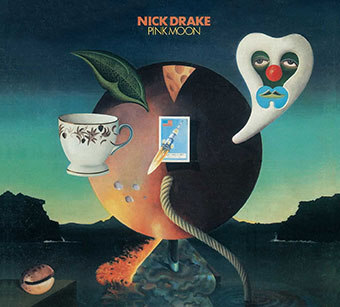

L’esito estremo di una asciutta disperazione di fronte alla vita: questo è il senso di “Pink Moon”, terzo e ultimo album di quel genio chiamato Nick Drake.

“Pink Moon” era un disco talmente non mediato dal processo di produzione da essere solo il documento di un uomo, la sua voce e la sua chitarra.

Rievocare le canzoni di colui a cui appartengono molte delle più memorabili pagine di cantautorato, impreziosite da una coinvolgente profondità emozionale e da uno struggente intimismo sonoro e lirico che ne hanno fatto un archetipo impareggiabile, equivale a passare del sale su una ferita ancora aperta.

Chiunque abbia un certo approccio alla musica, prima o poi finisce per innamorarsi dello sfortunato cantastorie di Tanworth-in-Aden. Se passi una notte insonne, o cerchi di esorcizzare i fantasmi che impediscono di dare un senso alla tua esistenza, quale migliore colonna sonora della chitarra di Drake, di quella voce così profonda che sembra scaturire dalle viscere dell’anima, capace di trasportarti in un “percorso colorato e senza fine”, in cui l’intensa consapevolezza di ogni attimo vissuto si infrange contro un mondo arido e spietato.

“Pink Moon” fu composto nell’estate del 1971. Un lavoro scarno e scheletrico, che portava in spalle tutto il peso di dolore, e la messe di desolazione che costellavano l’esistenza dell’artista. A questo si aggiungeva il rammarico per una proposta tanto eccelsa quanto immeritatamente ignorata dal grande pubblico.

“Alla base della melanconia – dice Freud – c’è una perdita che, a differenza del lutto, non è ben identificata e quindi impossibile da elaborare”.

Se Pink Moon fu il disco più venduto della trilogia di Drake, ci deve essere stato qualcosa nella sua melanconia che continuava a catturare chi lo ascoltava, a prescindere dalle circostanze della vita.

Lavori come “Five Leaves Left” e “Bryter Layter”, coi loro intarsi di spiritualità folk, spazialità jazz e innesti sinfonici, erano passati inosservati in un periodo di rapide e vertiginose fughe in avanti.

Oggi quello della luna rosa è un culto che vanta innumerevoli adepti, un po’ come è successo a un altro genio, scrittore e contemporaneo di Nick, suicidatosi nell’indifferenza generale, ovvero quel John Kennedy Toole emarginato da “una banda di idioti”.

La reazione di Drake a quella estate fu un testamento, una lettera al mondo in musica, ventotto minuti, vergati con voce e chitarra, gli ultimi artigli rimasti.

Il tutto era giostrato da un connubio tra musica e testi di fenomenale espressività: il linguaggio drakiano era compresso e spesso ellittico.

Affranto senza mai essere autoindulgente, scolpendo miniature folgoranti alla Emily Dickinson: “Things behind the sun” era in tal senso il brano più toccante del lotto, l’epitome di una concezione di arte come maniera dolcemente tremenda di mettere le mani dove c’è da ritirarle incenerite e posare gli occhi dove c’è da restare accecati.

Drake ha influenzato decine di cantautori a venire, con il suo songwriting intimista e misurato, lievemente dark, e prodotto tre gioielli che rimarranno nella storia come “Five Leaves Left” (1969), “Bryter Layter” (1971) e “Pink Moon” (1972) fonti alle quali sarebbe opportuno, ogni tanto, andare ad abbeverarsi.

Le canzoni di Nick Drake sono delicate e struggenti come carezze e hanno il sapore del capolavoro senza tempo, estremamente attuali anche all’ascolto odierno, anche perchè quella voce così morbida riusciva ad essere particolarmente evocativa, anche se non venne mai sufficientemente apprezzata quando uscirono i tre dischi prodotti dall’artista.

Un destino beffardo ha voluto che i fans di Nick Drake siano cresciuti in modo esponenziale solo negli anni successivi la sua tragica morte.

Come scrisse il critico Connor McNight, “Drake è un artista che non finge mai. L’album non fa alcuna concessione alla teoria secondo la quale la musica dovrebbe essere evasione. È semplicemente la visione della vita di un musicista al momento, e non si può chiedere di più”.

Nuovamente deluso, perse ancor di più la fiducia nelle sue capacità di artista, diventò sempre più distante, tornò a vivere con i genitori, rendendo spesso loro la vita difficile.

“Non mi piace stare a casa, ma non potrei essere da nessun’altra parte”,

confidò alla madre. A volte le prendeva l’auto e se ne andava a zonzo per ore finché finiva la benzina e chiamava i genitori per essere recuperato.

Spesso si rifiutava di tagliarsi i capelli: era regredito ad uno stato quasi adolescenziale, e all’inizio del 1972 ebbe un esaurimento nervoso per il quale rimase in ospedale cinque settimane. Nel tempo che gli restava da vivere, rimase sempre più diffidente della psichiatria e dei farmaci.

Nick venne trovato morto il 25 novembre 1974 in casa dei genitori e la diagnosi fu overdose di un antidepressivo.

Era andato a letto presto dopo aver fatto visita ad un amico. Sua madre disse che l’aveva sentito spostarsi dalla sua stanza per andare in cucina, era una cosa che faceva molte volte. Aveva preso delle pillole per “aiutarsi a dormire”.

Troppe.

Nessun messaggio di suicidio, anche se una lettera indirizzata alla sua amica Sophia fu trovata accanto al suo letto.

Lino Predel non è un latinense, è piuttosto un prodotto di importazione essendo nato ad Arcetri in Toscana il 30 febbraio 1960 da genitori parte toscani e parte nopei.

Fin da giovane ha dimostrato un estremo interesse per la storia, spinto al punto di laurearsi in scienze matematiche.

E’ felicemente sposato anche se la di lui consorte non è a conoscenza del fatto e rimane ferma nella sua convinzione che lui sia l’addetto alle riparazioni condominiali.

Fisicamente è il tipico italiano: basso e tarchiatello, ma biondo di capelli con occhi cerulei, ereditati da suo nonno che lavorava alla Cirio come schiaffeggiatore di pomodori ancora verdi.

Ama gli sport che necessitano di una forte tempra atletica come il rugby, l’hockey, il biliardo a 3 palle e gli scacchi.

Odia collezionare qualsiasi cosa, anche se da piccolo in verità accumulava mollette da stenditura. Quella collezione, però, si arenò per via delle rimostranze materne.

Ha avuto in cura vari psicologi che per anni hanno tentato inutilmente di raccapezzarsi su di lui.

Ama i ciccioli, il salame felino e l’orata solo se è certo che sia figlia unica.

Lo scrittore preferito è Sveva Modignani e il regista/attore di cui non perderebbe mai un film è Vincenzo Salemme.

Forsennato bevitore di caffè e fumatore pentito, ha pochissimi amici cui concede di sopportarlo. Conosce Lallo da un po’ di tempo al punto di ricordargli di portare con sé sempre le mentine…

Crede nella vita dopo la morte tranne che in certi stati dell’Asia, ama gli animali, generalmente ricambiato, ha giusto qualche problemino con i rinoceronti.