Una strana bottega d’antiquario

s’apre a Trieste in una via secreta.

D’antiche legature un oro vario

l’occhio per gli scaffali errante allieta.

Vive in quell’aria tranquillo un poeta.

Dei morti in quel vivente lapidario

la sua opera compie, onesta e lieta,

d’Amor pensoso, ignoto e solitario

Morir spezzato dal chiuso fervore

vorrebbe un giorno; sulle amate carte

chiudere gli occhi che han veduto tanto.

E quel che del suo tempo restò fuore

e del suo spazio, ancor più bello l’arte

gli pinse, ancor più dolce gli fe’ il canto.

(Umberto Saba)

Un paio di anni fa tornai a Trieste.

Ci mancavo da più di trent’anni.

Avevo davvero voglia di farlo, l’avevo da tempo immemorabile.

Era una voglia di quelle strane, forti e puntualmente disattese, di quelle che ti si affacciano di colpo alla mente, forse per colpa di qualche riga appena letta che te l’accende vivissima, in attesa che poi, la pigrizia ed il vissuto quotidiano, come fossero un colpo d’aria, finiscano per spegnerla.

In qualche modo ci entravano anche i cromosomi in questa voglia: una parte della mia famiglia, ramo materno, aveva vissuto nella vicina e distante Gorizia, sentendo comunque forte il peso della città porto dell’impero, dei suoi mille traffici di merci e di cultura.

Da sempre mi sentivo dunque la Venezia Giulia addosso, per via di mia nonna e dei suoi infiniti racconti.

Mi parlava tra l’altro delle peregrinazioni di suo fratello, l’amatissimo Enrico, uno zio letterato di cui ho già scritto, che l’avevano portato in gioventù, a frequentare soprattutto Trieste e Venezia.

Molte delle mie preferenze letterarie, forse non casualmente, mi riconducevano a Trieste, agli scrittori che ci avevano vissuto, a quelli che ci si erano trovati e ai tanti che, in vario modo, avevano dialogato con essa.

L’effetto dei racconti ascoltati da mia nonna, che partivano dai tempi dell’Imperatore in poi, si è saldato con quello delle mie letture, dandomi dell’epoca d’oro della città un’impressione forte di dinamismo e di internazionalità, ma, al tempo stesso, di latente provvisorietà.

Quel tempo raccontato e letto, infatti, mi è sempre parso un tempo di confini e di destini fluttuanti.

Sarà stata forse la presenza del mare, che a Trieste pare più immenso che altrove, a favorire quella mia sensazione di precarietà, sarà che quel mondo che le storie di mia nonna mi facevano danzare ben vivo dinanzi agli occhi, in effetti stava tirando allora l’ultimo fiato prima di finire risucchiato e disperso dal vortice della Grande Guerra.

Per me tuttavia, che mi sono portato nella carne e nella mente l’imprinting di Emilia, quella Trieste, quella Gorizia e le genti di quella mitteleuropa nostrana, non sono mai morte.

Frequentavo con la fantasia troppa gente del posto perché potessi accantonare quel mondo, così ho sempre tenuto desta e insoddisfatta la mia voglia di tornarci.

Ho continuato, insomma, a non andare a Trieste e dintorni, ma proseguivo a leggerla.

Svevo, Stuparich, Benco, Slataper, Bazlen, Magris e l’allampanato e miope irlandese Joyce, venuto ad insegnare l’inglese: l’intellighenzia letteraria di Trieste, col mare di parole che mi ha regalato, mi è stata vicina più di quanto non accada con dei parenti stretti.

Attraverso loro ed i loro libri, i mie orizzonti allungavano verso tutta l’Europa gli artigli della mia curiosità.

A Trieste ci ero stato per la prima volta da bambino, con i miei. Avevo forse una decina di anni.

Non ricordo bene perché ci fossimo arrivati, probabilmente venivamo da altre zone di vacanza, non troppo distanti ed era stata decisa un’escursione in più, molto significativa dati i luoghi di famiglia, prima di tornare a casa. Sin da quando eravamo piccoli, i miei avevano abituato me ed i miei fratelli ad accompagnarli in improvvisi viaggi nel bello d’Italia.

Veniva deciso quasi da un momento all’altro di partire, e così: pronti e via, sulle auto di mio padre, necessariamente abbondanti perché, in formazione completa, eravamo in tanti.

Abbiamo accumulato così, precocemente, un buon patrimonio in luoghi d’arte visitati, in città, paesi e paesini, castelli e cattedrali, in palazzi e musei.

Siamo stati bambini fortunati per più di una ragione: avevamo genitori contagiosi ed attenti, e, oltretutto, la nostra era la generazione dei baby boomers, in un’Italia che, al contrario di quella attuale, macinava records positivi.

Per merito dei miei genitori il gusto di viaggiare è diventato un irrinunciabile modo di essere: non importa quanto lontana o vicina sia la destinazione, conta solo vedere, godere e capire.

Nei lunghi periodi di normalità, segnati prevalentemente dall’obbligo della scuola, c’erano sempre i libri, tra cui tanti volumi d’arte di mio padre, che amando dipingere, ne collezionava moltissimi.

Con quel sontuoso surrogato mi lustravo ben bene i miei occhi quando si stava a lungo in casa.

Anche oggi cerco di vivere nel bello quanto più mi riesce, nulla mi fa altrettanto bene: nessuna medicina conta terapeuticamente per me quanto un’ora passata al centro di una qualche bellezza, quale essa sia: un posto seduttivo, una musica avvolgente, una mostra d’arte, una passeggiata rigenerante o una chiacchierata vivace con gli amici.

Ricordo che quella prima volta, stando accalcato coi fratelli nel sedile posteriore dell’auto, col naso perennemente appiccicato al vetro del finestrino, all’improvviso mi si aprì alla vista l’amplissima curva della costa, lo sterminato e carezzevole azzurro sul quale si affaccia Trieste, sorvegliato fin dal 1923, dallo spettacolare Faro della Vittoria.

Persi il fiato e spalancai gli occhi.

Fu purtroppo una visita veloce quella volta, ma bastò a farmi innamorare della città.

Poi filammo via verso Gorizia, che visitammo frettolosamente, troppo per poter costruire un ricordo di qualche consistenza: giusto la via dedicata ad Enrico, tanto per fotografarne la targa.

L’avremmo mostrata a sua sorella Emilia, mia nonna, risvegliando un doloroso rimpianto e un po’ di giusto orgoglio.

Quando, tornati a casa, si restaurava il quotidiano, i ricordi di viaggio si rafforzavano con le letture, con gli insorgenti amori letterari.

E Trieste, comunque, c’era, quando si parlava di passioni letterarie, c’era sempre.

A diciassette anni, su una bancarella, comprai “La metamorfosi” di Kafka.

“Destandosi un mattino da una notte di sogni inquieti, Gregor Samsa si ritrovò trasformato in un mostruoso insetto”

Questo incipit non l’ho più dimenticato: come avrei potuto, del resto, visto che quella riga mi aveva afferrato e trascinato a vivere l’esperienza terrificante dello smarrirsi dell’identità dell’uomo moderno?

Lo aveva fatto vorticosamente, senza neanche darmi modo di tirare per un attimo il respiro: quel racconto fu un’ubriacatura.

La seconda volta che vidi Trieste, più grandicello e forte di quella lettura, quando arrivai nella immensa, meravigliosa, asburgica e scenografica Piazza dell’Unità d’Italia, guardando lo splendido palazzo, che è sede delle Assicurazioni Generali, pensai per prima cosa: “ Ecco, in quel posto viveva il principale di Kafka!”.

A casa mia oggi conservo una preziosissima copia del contratto di assunzione di Franz Kafka da parte delle Assicurazioni Generali, dono prezioso che un amico mi fece qualche anno fa.

Naturalmente sono legato a quelle carte col nodo spesso del mio feticismo letterario, e le amo.

Sono circa quattro fogli prestampati dalle Generali e compilati da Kafka, ma nel documento figura pure, scritto a mano in tedesco, con una calligrafia irregolare e nervosa, il curriculum vitae del richiedente:

“Sono nato il 3 luglio 1883 a Praga; ho frequentato fino alla quarta classe la Altstädter Volksschule; sono entrato poi nell’Altstädter deutsches Staatsgymnasium; a 18 anni incominciai gli studi alla deutsche Karl-Ferdinands Universität di Praga. Dopo aver dato l’ultimo esame di stato, il 1° aprile 1906, entrai come praticante nello studio dell’avv. Richard Löwy, sull’Altstädter Ring. In giugno diedi l’esame storico rigoroso e nello stesso mese ottenni la laurea in legge. Come avevo subito chiarito all’avvocato, ero entrato nel suo studio solamente allo scopo di impiegare il mio tempo, perché già in principio non era mia intenzione di rimanere nell’avvocatura. Il 1° ottobre 1906 iniziai la pratica giudiziaria, che terminai il 1° ottobre 1907”

Nel questionario accluso, scrupolosamente compilato dallo scrittore, Kafka dichiarava di conoscere il tedesco, il ceco, il francese e l’inglese ma che: “in queste due lingue sono fuori d’esercizio”, e affermava inoltre di saper stenografare in tedesco.

Alla visita medica complementare all’assunzione venne dichiarato “incondizionatamente idoneo”, nonostante residui di rachitismo, e fu definito “delicato ma sano”.

Da quella seconda visita a Trieste, fatta nell’età dell’onnipotenza fisica e mentale, è trascorso un lunghissimo periodo di tempo prima che potessi rivederla.

La mia vita ha visto scorrere sia il normale corso del quotidiano che gli accidenti ed i colpi di scena che animano, più o meno, tutte le esistenze.

Si vince e, più spesso, si perde, soprattutto se, come dice Flaiano, hai i “piedi fortemente poggiati sulle nuvole”.

Ho continuato comunque, per quanto ho potuto, a viaggiare per le città d’arte italiane ed europee, ma mi sono sentito un viaggiatore anche all’interno del mio lavoro tra i libri, fatto d’amore e di scarsa ortodossia.

Ho costellato quel viaggio di altre evasioni, su tutte quelle legate all’avventura musicale appassionante che ho vissuto e vivo ancora col mio gruppo di musica irlandese, Folkroad.

Quasi ottocento concerti in trent’anni, in Italia e fuori, e qualche significativo intreccio col cinema. Tre sono le colonne sonore in cui abbiamo messo lo zampino, vivendo alcuni momenti inaspettati quanto mirabolanti, al tempo della nostra collaborazione con Scorsese.

Ma continuavo ad evitare Trieste.

Preso in questo vivere, solo due anni fa, come dicevo, la mia famosa voglia di “triestitudine” è riuscita finalmente a prevalere.

Troppo mi ero dedicato a tanti differenti “altrove”, quella volta ho approfittato anche del fatto che da pochi anni si era trasferita a Trieste una famiglia di amici: agli annosi motivi per tornarci si era aggiunto, quindi, un ulteriore e gradevolissimo richiamo.

Così mi sono mosso infine.

Non sprecherò tempo a descrivere bellezza, grazia, eleganza e stile di una città che consiglio a chiunque di correre a vedere: sono infatti infinite e struggenti le descrizioni di un luogo che, già favorito dalla natura, mostra quanto l’uomo può fare quando, secolo dopo secolo, coltiva con mano felice la sua miglior vena edificatrice.

Non c’è bellezza maggiore di quella che deriva dalla sintesi di altre bellezze e Trieste, posto di confine con più mondi, di questa sua identità complessa si è sempre avvantaggiata, arricchendosi.

Si pensi che, contrariamente a quanto si immagina, all’inizio del Novecento solo il cinquantuno per cento della popolazione triestina parlava la lingua italiana: il contenuto del calderone etnico di sicuro aveva più ingredienti.

Lo sloveno era la lingua parlata da un altro ventiquattro per cento dei cittadini, mentre il resto degli abitanti si divideva tra chi parlava il tedesco, il serbocroato, o altre lingue.

Il porto di Trieste era come si è già detto, lo sbocco principale dell’impero austroungarico, e tanto era grande il movimento commerciale che ospitava, che gia nel 1719 si vide riconoscere lo status di porto franco.

Ancora oggi è il porto maggiore d’Italia per il volume delle merci scambiate, che sono per la maggior parte idrocarburi.

Una città dalla identità così composita non può non produrre cultura, e chi viene da fuori ne ha conferme ovunque, nelle sedi più alte e magniloquenti come in quelle apparentemente più dimesse.

Tra le sue vie, le sue piazze imperiali, le stradine piene di librerie e di antiquari che con buona pendenza salgono verso San Giusto, l’aria che si respira è appunto quella di una cultura multiforme, ben incastonata nella materia cittadina.

E forse a rendere ancora più attraente Trieste è la strana e immotivata marginalità che ha subito, rispetto ad altre importanti città, nella conoscenza e nell’apprezzamento degli italiani.

Per decenni è stata considerata solo una sorta di Hong Kong per i giornalieri che arrivavano per comprarvi elettronica dai vicini paesi del blocco comunista, merci che a sera riportavano oltre cortina.

A descrivere i tanti intrecci che hanno dato il volto attuale alla città, e che sono il frutto della sua particolarità, riuscì bene un suo figlio, allora giovane ma destinato a divenire illustre, Claudio Magris, nel suo bel libro “Trieste, un’identità di frontiera”, tratto da quella che originariamente era stata la sua tesi di laurea.

Quello che, per averlo confusamente ricordato e immaginato, cercavo a Trieste, dopo tanti decenni, l’ho ritrovato intatto, irrobustito dalla maggiore consapevolezza che Trieste sembra avere, dell’importanza della sua debordante tradizione culturale.

Oggi, passeggiando in strada, ti capita di imbatterti in qualche scrittore di bronzo, che come gli altri passanti, cammina immerso nei suoi pensieri.

In uno dei punti più scenografici della città, sul Ponte Rosso che varca il Canal Grande, sul quale affacciano chiese e palazzi di grande bellezza, passeggia assorto James Joyce, quasi a grandezza naturale, in una statua dell’artista Nino Spagnoli che dal 2004 ricorda la permanenza del grande scrittore in città.

Quello di Joyce fu un soggiorno molto lungo e sostanzialmente felice, che in varie riprese, durò oltre dieci anni, dal 1904 al 1919.

Il genio irlandese si legò moltissimo alla città che, rivestendo allora un’importanza fondamentale per l’amministrazione imperiale asburgica, era considerata di fatto una delle più rilevanti realtà urbane d’Europa.

Nacquero triestini i due figli di Joyce e Nora Barnacle, Giorgio e Lucia, e fu a Trieste, città nella quale era arrivato in qualità di insegnante d’inglese, che Joyce trovò le condizioni adatte per portare a termine alcuni suoi capolavori, come “Dubliners”, la sua raccolta di racconti straordinari, e “Chamber Music”.

Particolarmente versato nell’apprendere le lingue, lo scrittore, stando sul posto, arrivò a padroneggiare perfino il dialetto triestino, che fece poi alcune apparizioni nelle sue opere.

Frequentava il Caffè San Marco, locale di tradizione nelle cui sale si ritrovava parte della intellettualità cittadina, ma non fu comunque a causa di quella frequentazione, che nacque una sua grande amicizia personale e letteraria.

Un certo signor Aron Hector (Ettore) Schmitz, ebreo, rappresentante di un’industria di vernici navali di proprietà dei suoceri, coltivava anche il vizio di scrivere: si faceva chiamare Italo Svevo.

Per via della sua principale attività, che prevedeva molti contatti con l’estero, Svevo aveva assoluto bisogno di rafforzare la sua carente conoscenza dell’inglese.

In quegli anni James Joyce si arrabattava tra diversi lavori per mantenersi e sfamare la famiglia, così insegnando l’inglese alla Berlitz School di Trieste, si prestava anche a dare lezioni private.

Il caso volle dunque che fosse proprio Joyce l’insegnante che andò a casa Schmitz per impartire lezioni a domicilio.

Letizia, figlia di Svevo, scrisse che tutti loro rimasero impressionati dalla padronanza delle lingue mostrata dall’insegnante, nonché dalla sua estrema gentilezza.

Tra i due scrittori che così insolitamente si erano conosciuti, nacque una grande amicizia, corroborata dalla reciproca stima.

Joyce fu tra i primi a scoprire la qualità del lavoro di Svevo, che aveva già pubblicato due romanzi, “Una vita” e “Senilità”, completamente ignorati da critica e pubblico.

Comprese subito lo spessore di quello scrittore anche quel mio zio giornalista, germanista e critico, che lo spronò ad andare avanti.

Due delle lettere dell’epistolario ufficiale di Svevo, furono quelle scambiate con Enrico.

Joyce, per tornare a lui, era rimasto colpito soprattutto dal secondo romanzo sveviano, “Senilità”, un libro che adorava.

Resosi conto del fatto che l’amico, deluso dagli insuccessi, aveva deciso di abbandonare la scrittura, lo incoraggiò moltissimo a proseguire nel suo percorso letterario.

L’irlandese, che si trovava costantemente immerso nelle difficoltà economiche, aveva problemi così stringenti e continui che lo portarono a cambiare casa ben otto volte in dieci anni.

Fu Svevo, che provava nei suoi confronti enorme stima e amicizia, che, con ripetuti prestiti, lo aiutò ad andare avanti.

Joyce incoraggiava l’amico a scrivere, insistendo molto e pressandolo affinché producesse un nuovo romanzo, uscendo così dalla sua empasse da sconforto.

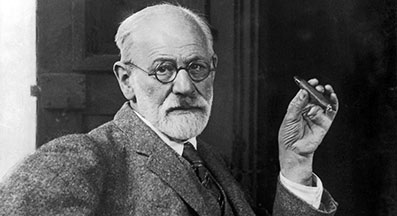

Grazie a suo cognato Bruno Veneziani, che nel 1910 si era recato a Vienna per farsi curare da Sigmund Freud in persona, Svevo entrò in contatto con la psicoanalisi.

In seguito, la sua frequentazione con un allievo di Freud, rafforzò in lui la curiosità per quella nuova scienza che esplorava il lato nascosto della mente umana.

Quella curiosità, com’è noto, era destinata ad avere un’influenza decisiva sulla sua produzione letteraria: il progetto per scrivere “La Coscienza di Zeno” stava quindi prendendo forma, e grazie alle pressioni affettuose dell’amico irlandese, si tradusse finalmente in uno dei più importanti romanzi della storia della letteratura italiana.

Joyce, che in seguito vide più volte Svevo a Parigi, città dove si era stabilito dopo aver lasciato Trieste, si sdebitò con l’amico dando da leggere “La Coscienza di Zeno” ad importanti critici francesi, facendolo così conoscere.

Svevo, da parte sua, aiutò Joyce nel definire le componenti psicologiche del personaggio di Leopold Bloom, protagonista del romanzo a cui stava lavorando, “Ulisse”, l’opera che rivoluzionò per sempre la narrativa contemporanea

Non si fa un passo a Trieste senza inciampare in queste storie legate alla letteratura, si può dire che ci vai a sbattere contro mentre ti godi il passeggio nelle sue belle, aristocratiche strade.

Le mie amiche Anna e Gioia, guide stimolanti ed affettuose, conoscendomi, ero forse all’ultimo giorno della mia permanenza in città, mi hanno portato in uno dei suoi luoghi più suggestivi: la libreria Umberto Saba, che si affaccia sulla centrale Via San Nicolò, al numero civico 30.

Il poeta, che aveva fatto nel 1908 una prima esperienza da libraio, al termine della Grande Guerra, dopo aver fatto per mesi il direttore di una sala da cinema e scritto testi pubblicitari per una casa cinematografica, rilevò quella che era già una libreria antiquaria, la Maylander, ribattezzandola “Libreria antica e moderna”.

Erano gli anni nei quali Saba lavorava alla prima stesura del suo “Canzoniere (1900-1919)” che venne poi pubblicato nel 1922.

Di sensibilità estrema il poeta, forse a causa della precarietà delle sue figure genitoriali, mostrò sempre un tratto di fragilità psicologica che gli rese tormentata la vita .

Con “Figure e canti”, del 1926, produsse la sua nuova raccolta di versi, e anche se venne celebrato e onorato dalla rivista letteraria Solaria, che gli dedicò un intero numero, Saba, sempre più depresso, si mise in analisi, affidandosi alle cure del Dottor Edoardo Weiss, uno psicanalista molto esperto, che era stato allievo di Freud.

Anni dopo, quando nel 1938 vennero promulgate le leggi razziali, Saba, che in realtà si chiamava Umberto Poli, e che aveva una madre ebrea, Rachele Cohen, fu costretto a cedere la libreria al suo commesso, Carlo Cerne, quasi un figlio per lui, e si rifugiò a Parigi.

Nel 1939 era di nuovo in Italia, a Roma.

In questa periodo si svolse un episodio nel quale, per la seconda volta nella sua vita, mia madre, Bice, ebbe a che fare con Saba.

Lo aveva conosciuto quando era bambina e lo zio Enrico la portava spesso con sè nelle sue frequentazioni abituali, molte delle quali erano, ovviamente, con amici scrittori.

Bice, in quello scorcio finale degli anni Trenta, si era da poco iscritta alla Facoltà di Lettere della Sapienza di Roma.

Per il tramite di un amico di famiglia, lo scrittore, fotografo ed editore Luciano Morpurgo, un tipo sommamente pittoresco che conobbi anch’io da bambino, mamma trovò un impiego che la aiutò a pagarsi l’università, stante la sua gran voglia di indipendenza economica.

Faceva da segretaria al vecchio Stock, di antica famiglia ebraica triestina, famoso per aver fondato l’omonima casa, produttrice del brandy più famoso d’Italia, la stessa casa produttrice che avrebbe sponsorizzato, dagli anni Sessanta in poi, una celeberrima trasmissione radiofonica:

La Stock di Trieste, famosa nel mondo per il suo brandy, vi invita ad ascoltare:

(partiva la sigla con la tromba di Herb Alpert)

“Tutto il calcio minuto per minuto”

Il vecchio industriale si affezionò moltissimo alla ragazza, del resto Bice era una personcina seria, alacre e di buoni sentimenti.

Lui, insomma, aveva finito per considerarla come una figlia.

Certamente avere un doppio impegno era per mia madre parecchio faticoso: mentre lavorava con Stock, Bice studiava e dava esami.

Il vecchio dopo qualche tempo cominciò ad osservarla più attentamente, e notò in lei un’espressione un po’ tirata, un eccessiva magrezza, un certo pallore ed occhi costantemente cerchiati.

Bice, insomma, aveva preso un aspetto che a Stock parve indice di una qualche malattia.

Nonostante i dinieghi di mia madre, che protestava di stare benissimo, l’imprenditore si convinse definitivamente della necessità che lei fosse visitata da un medico: in pratica ce la costrinse.

Non soddisfatto, volle preoccuparsi di persona di essere lui a scegliere il dottore incaricato della delicatissima questione: serviva un professionista di indiscussa bravura.

Umberto Saba, che, come molti altri intellettuali ebrei, frequentava casa Stock, gli aveva parlato spesso del suo medico, un tedesco che era stato anche medico militare, vantandone la grandissima competenza professionale.

Stock se ne ricordò e combinò la visita di Bice a casa sua, così, oltre a mia madre, quel giorno arrivarono anche Saba e questo medico, che mia madre ricorda un po’ austero, di modi asciutti, quelli propri di un medico di truppa.

Bice fu così visitata con discrezione in una delle tante camere di quella casa, molto grande e bella.

Al termine della visita Stock, che non parlava tedesco chiese a Saba di fare da interprete per sapere il responso.

Stock domandò allora al poeta: “Beh, cosa ha detto?”:

E Saba, traducendo la corta frase del medico, rispose “Abile e arruolata!”.

Non c’è che dire, la risposta, rassicurante, fu perfettamente coerente col gergo di un medico militare.

Perso negli scaffali in perenne disordine creativo della Libreria Saba, ricordai fuggevolmente quell’aneddoto familiare, mentre tentavo vanamente di afferrare con lo sguardo ognuno delle migliaia di titoli che stipavano la libreria fino al soffitto.

Non doveva essere molto cambiata dall’epoca in cui il proprietario, Umberto Saba, intratteneva i clienti insieme con il giovane Cerne: tutto l’arredo mostrava l’opera non sempre gentile del tempo.

Quest’aria scura e vissuta della libreria, con il pavimento di legno sconnesso in più punti, il magnifico ritratto nel poeta esposto su una parete e la sua macchina da scrivere, poggiata poco distante, esercitarono su di me, libraio fin nelle midolla, lo stesso, inconfondibile brivido che, molto tempo prima, mi aveva fatto scegliere quel mestiere.

Mario Cerne, figlio di Carlo, ha trascorso la vita in mezzo a quegli scaffali, tra migliaia di libri dei quali, in barba all’apparente disordine espositivo, conosce perfettamente posizione ed argomento.

Con lui e con le mie amiche, una delle quali, Gioia, era frequentatrice abituale del negozio, parlammo ovviamente del nostro mestiere e soprattutto del destino di quel luogo, uno dei crocevia culturali di spicco in una città che alla cultura ha dato molto.

Cerne, mentre stavo per uscire, mi regalò un libretto, molto grazioso.

All’interno, cento e più traduzioni, in svariatissime lingue di tutto il mondo, del ritratto in poesia che Saba, suo figlio, fece di Trieste:

“Ho attraversato tutta la città.

Poi ho salita un’erta,

popolosa in principio, in là deserta,

chiusa da un muricciolo:

un cantuccio in cui solo

siedo; e mi pare che dove esso termina

termini la città.

Trieste ha una scontrosa

grazia. Se piace,

è come un ragazzaccio aspro e vorace,

con gli occhi azzurri e mani troppo grandi

per regalare un fiore;

come un amore

con gelosia.

Da quest’erta ogni chiesa, ogni sua via

scopro, se mena all’ingombrata spiaggia,

o alla collina cui, sulla sassosa

cima, una casa, l’ultima, s’aggrappa.

Intorno

circola ad ogni cosa

un’aria strana, un’aria tormentosa,

l’aria natia.

La mia città che in ogni parte è viva,

ha il cantuccio a me fatto, alla mia vita

pensosa e schiva.”

Piermario De Dominicis, appassionato lettore, scoprendosi masochista in tenera età, fece di conseguenza la scelta di praticare uno sport che in Italia è considerato estremo, (altro che Messner!): fare il libraio.

Per oltre trent’anni, lasciato in pace, per compassione, perfino dalle forze dell’ordine, ha spacciato libri apertamente, senza timore di un arresto che pareva sempre imminente.

Ha contemporaneamente coltivato la comune passione per lo scrivere, da noi praticatissima e, curiosamente, mai associata a quella del leggere.

Collezionista incallito di passioni, si è dato a coltivare attivamente anche quella per la musica.

Membro fondatore dei Folkroad, dal 1990, con questa band porta avanti, ovunque si possa, il mestiere di chitarrista e cantante, nel corso di una lunga storia che ha riservato anche inaspettate soddisfazioni, come quella di collaborare con Martin Scorsese.

Sempre più avulso dalla realtà contemporanea, ha poi fondato, con altri sognatori incalliti, la rivista culturale Latina Città Aperta, convinto, con E.A. Poe che:

“Chi sogna di giorno vede cose che non vede chi sogna di notte”.