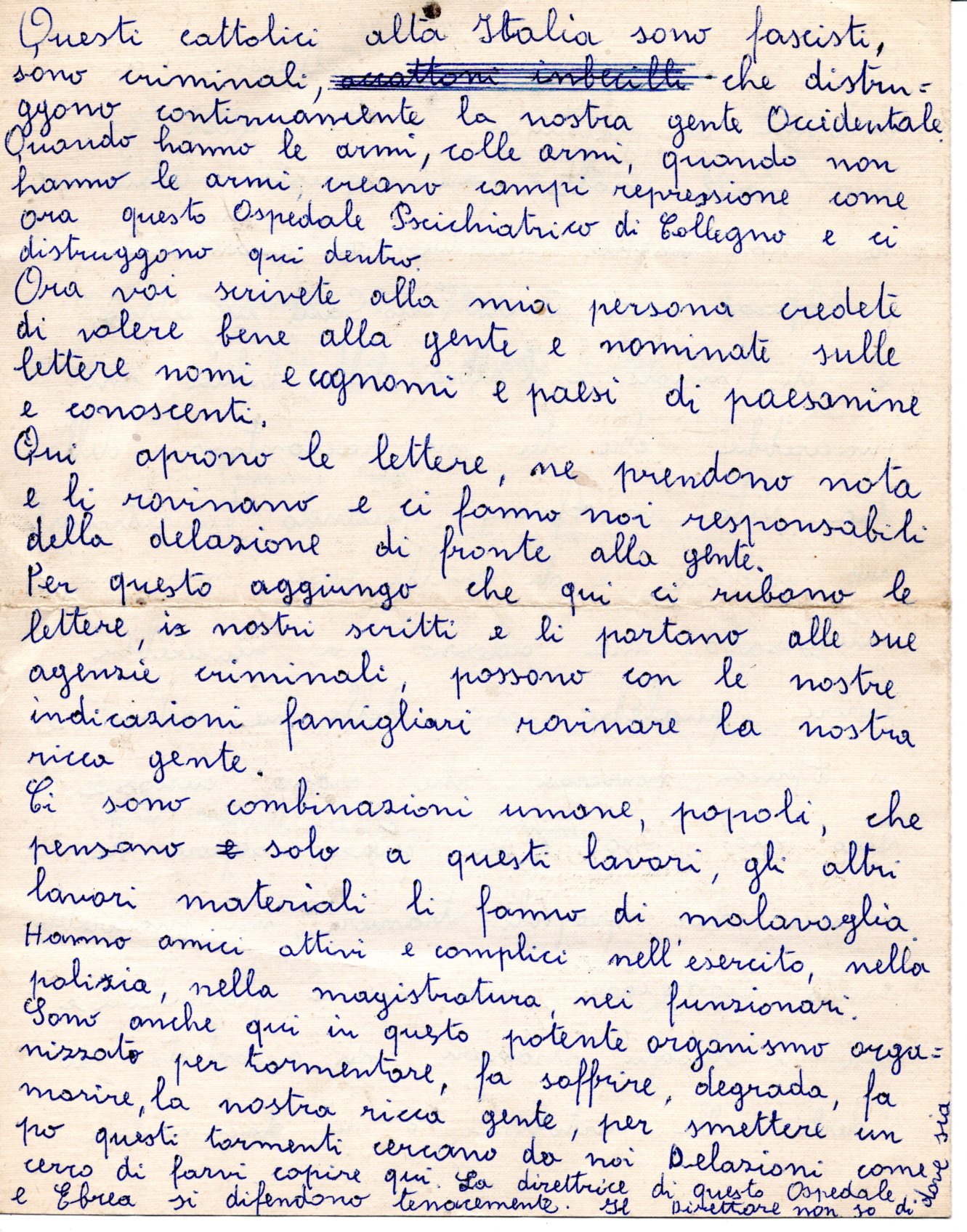

“Quando hanno le armi (ci distruggono) colle armi, quando non hanno le armi creano campi di repressione, come ora questo Ospedale Psichiatrico di Collegno, e ci distruggono qui dentro”

Dal diario di Edmondo D…, internato al Manicomio di Collegno, anno 1962

A Collegno dietro ogni muro c’è una storia, nel reparto riservato ai pazienti pericolosi un infermiere fu legato alle travi del soffitto. Era stato lasciato là, appeso, mentre in quattro cercavano di scappare ma l’alto muro che circonda il complesso lo impedì.

“Laggiù invece c’è villa triste…” dice il giardiniere, all’inizio ci si chiede il perché di quel nome poi quando da dietro la curva appare un piccolo edificio a pianta quadrata, posto al limite del parco, tutto appare chiaro: è l’obitorio.

Si narra che nel piano interrato venissero conservati organi sotto formalina, appartenuti a qualche ospite poco fortunato. La sua posizione periferica l’ha resa bivacco di senza dimora, e poi, dopo la riqualificazione, un centro per l’assistenza ai tossicodipendenti che tiene una stanza sempre aperta.

C’erano anche dei casi di mariti messi dentro dalle mogli visto che alcune signore con conoscenze nelle alte sfere della città, si sbarazzavano del consorte facendolo diagnosticare come pazzo e da rinchiudere e scappavano così con l’amante.

Non bisogna dimenticare che per molti anni, non poi così distanti nel tempo, i comportamenti che troppo si discostavano dal comune senso di normalità, venivano bollati come devianti e socialmente pericolosi. E molte vite furono così rovinate. Nei giardini c’era il “salto del lupo” e si trattava di un fossato scavato proprio sotto le recinzioni, così da rendere impossibile il salto verso la libertà.

Legati ai letti, imbottiti di medicine e spesso con gli elettrodi applicati ai loro genitali per ‘educarli e domarli’. Se i muri di Villa Azzurra, il cosiddetto manicomio dei bambini, potessero parlare racconterebbero proprio questo orrore.

Era un vero e proprio lager chiuso definitivamente nel 1979, ma l’imponente Villa Azzurra esiste ancora, ma versa in stato di abbandono. Si trova al confine fra Grugliasco e Collegno e per tanto tempo è stato un luogo macabro che non somigliava né a una villa e né rimandava alle fiabe.

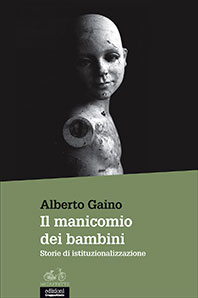

I bambini che venivano internati perché ‘ineducabili’ e ‘pericolosi a sé e agli altri’, avevano anche tra i 3 ai 4 anni e venivano legati ai cancelli del giardino o ai termosifoni bollenti, al letto e messi fuori al freddo se mostravano troppa vivacità o erano ‘lagnosi’. Era Coda a consigliare l’utilizzo degli elettrodi applicati ai genitali quando i bambini facevano la pipì a letto ed era sempre lui a farli lottare tra loro. Che colpa avevano questi piccoli? Forse quella di essere vivaci come la stragrande maggioranza dei bambini della loro età o di essere figli illegittimi e non voluti da nessuno? E che fine hanno fatto e quanto questa drammatica esperienza ha segnato la loro vita? Bene lo racconta Alberto Gaino nel suo libro ‘Il manicomio dei bambini’ (Edizioni Gruppo Abele) che parla proprio di quelle stanze che avrebbero dovuto essere una comune ‘Sezione medico-pedagogica’.

Ma di pedagogico, spiega Gaino tra le pagine, in queste detenzioni dell’orrore non c’era nulla. E le testimonianze raccontano di violenze, torture, decessi provocati dalle cure portate ai limiti, tra presunta scienza sperimentale e stregoneria: come quella di Ignazio, morto mentre era legato nudo al letto.

Cosa hanno in comune Grazia, Valter, Spartaco e tutti gli altri internati?

Un’infanzia rubata e segni indelebili sul corpo e nella mente, orrori e violenze che lo Stato conosceva ma ha taciuto per tanto tempo.

Villa Azzurra, divenuta un caso mediatico negli anni ’70 venne smantellata dopo l’approvazione della 180, la legge Basaglia che nel ’78 abolì i manicomi, ma nessuno potrà cancellare quei giorni di terrore. Come la definisce Gaino: è stata una delle più grandi vergogne d’Italia.

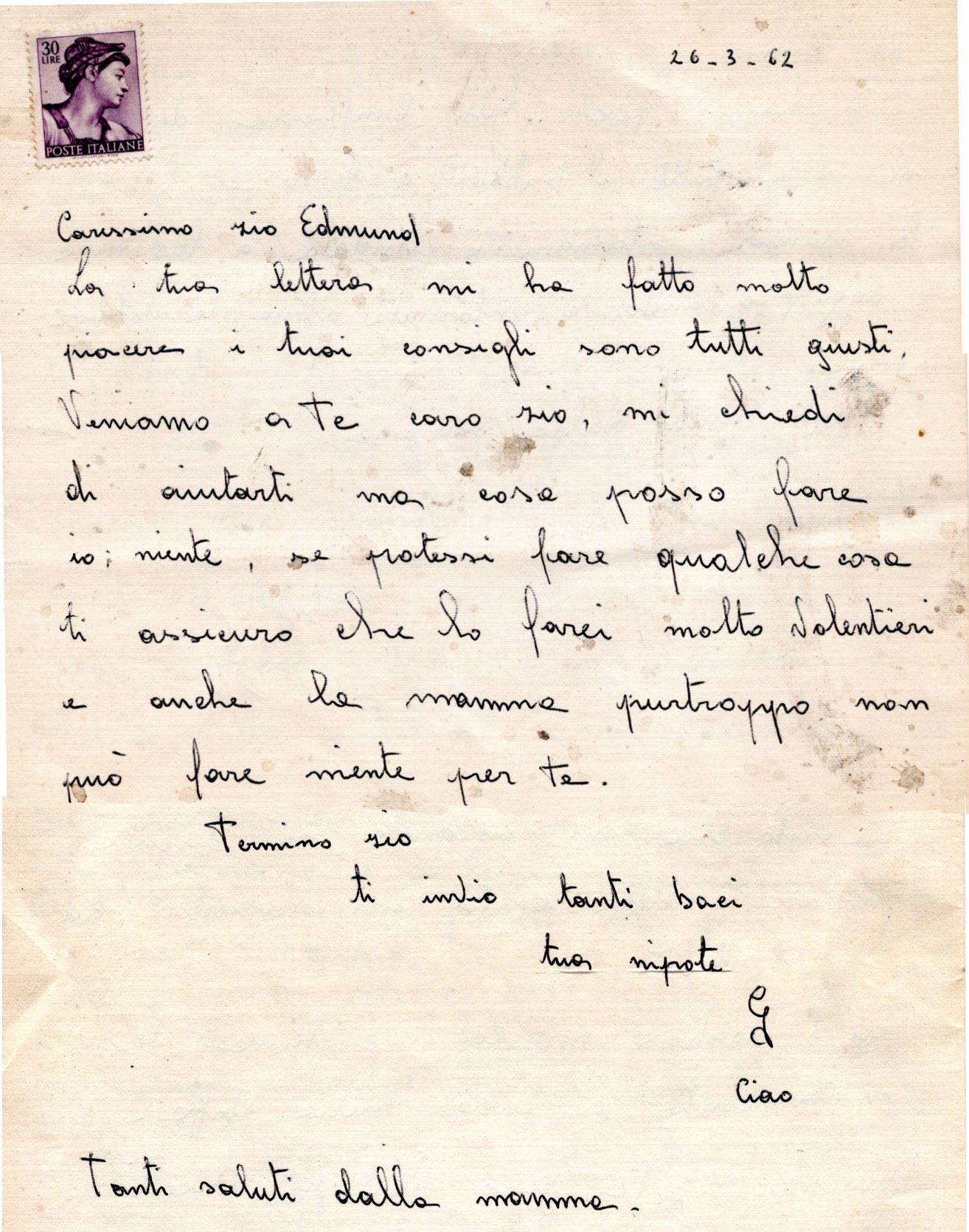

Il fascismo ha utilizzato i manicomi come mezzo di repressione “dell’invisa omosessualità”? L’interrogativo non ha ancora trovato una risposta organica nella pur ampia e rinnovata storiografia italiana sull’internamento psichiatrico; eppure si profila una riflessione ben più interessante di un banale sì o no alla domanda posta. Gabriella Romano (autrice del fortunato Il mio nome è Lucy: l’Italia del XX secolo nei ricordi di una transessuale, Donzelli) ha preso in esame il caso di un uomo internato nel 1928 per tendenze omosessuali nel manicomio di Collegno.

‘Il Caso di G. La patologizzazione dell’omosessualità nell’Italia fascista’ (Gabriella Romano, Edizioni Ets) porta però un esempio del tutto speciale perché G. è un esempio del tutto speciale perché è un avvocato, colto e ben abile nel muoversi nelle strategie difensive: prevedendo che il fratello avrebbe chiesto il suo internamento, mette per iscritto le sue ragioni lasciandoci così un documento autobiografico di rara intensità. Scrive infatti un Memoriale che invece sottolinea la voglia di affermare con forza il suo punto di vista. Emerge, infatti, la voce di un omosessuale che ripercorre la sua vita e le tante discriminazioni subite a partire da quelle in seno alla famiglia.

Intanto alcuni assiomi sembrano ben acquisiti e propagandati dal regime, che mostra di essersi ben nutrito degli studi psichiatrici sull’inversione sessuale, consolidando così gli stereotipi sul ‘maschio effemminato’ e sulla ‘donna mascolina’ e, soprattutto, immergendo l’omosessualità nella patologia mentale.

Il discorso pubblico fascista si addentra, inoltre, in una più sottile distinzione tra omosessualità (maschile) attiva e passiva, congenita ed acquisita, che sarà uno degli argomenti su cui il signor G. farà leva per riacquistare la libertà. Nel suo coming out coraggioso, egli non intende sovvertire il pensiero corrente del tempo, né le forti certezze del regime, ma ci fa riflettere sui meccanismi dei codici dominanti e sulla possibilità di manovrare gli stessi.

Attraverso le parole del protagonista ci caliamo nella paura di chi si sentiva braccato per via della sua diversità, nonché nelle miserie dei congiunti; facciamo il nostro ingresso in un interno domestico che fotografa una famiglia molto distante dal modello propagandato dal fascismo. Riaffiora un’Italia stritolata dalla paura e dalla sfiducia, in cui tutti erano contro tutti, e in cui le denunce e le spiate erano all’ordine del giorno. Fa da sfondo la Torino di quegli anni (1928 – 1931), tratteggiata grazie alla documentazione della prefettura e ai quotidiani dell’epoca, che appare come una città sempre più cupa e soffocata dalla scure della censura; una città in cui la campagna di moralizzazione non risparmiava le poesie di Saffo, i locali notturni, i teatri, la musica jazz, fino al divieto di usare i coriandoli a Carnevale!

Passa con il mouse per ingrandire

ll libro prende in esame i materiali archivistici di Collegno per ricostruire l’ordinaria routine di uno dei più importanti manicomi italiani e ne rivela gli aspetti più agghiaccianti della quotidianità. Ma la prospettiva prescelta dall’autrice è ben più ampia: il caso di Collegno è infatti messo in relazione con altri ospedali psichiatrici dove «invertiti», «pederasti» e «lesbiche» venivano internati, interrogati, analizzati, misurati, giudicati e ‘curati’ secondo la mentalità del tempo.

C’è un padiglione un po’ distanziato dagli altri, che era in origine sede dei pazienti “criminali”: ospitava una ottantina di malati internati a seguito di azioni criminali, era circondato da un muro e le finestre erano provviste di inferriate più strette rispetto a quelle degli altri padiglioni. Ciononostante, nella notte del 14 luglio 1912, poco prima delle due, le sentinelle e i guardiani furono destati dal rumore e dalle grida dei ricoverati che saltavano sui loro letti.

Capitanati dai pregiudicati Rivoltella e un certo Demorizzi detto il martellatore di Nizza, i pazzi che si erano gettati contro le porte tentando di scardinarle, mentre dal lato opposto i guardiani cercavano inutilmente di pacificarli.

Tre infermieri vennero catturati ed un quarto, Ambrogio Milone, fu preso in ostaggio e trascinato con loro sul tetto. Il poveretto nonostante la paura cercava in ogni modo di calmare gli animi. Alle tre giunse un’autopompa dei pompieri per tentare di ridurre i pazzi all’impotenza con forti getti d’acqua; ma il direttore di allora, dottor Marro, opportunamente ritenne di non aggravare la situazione.

Ad un certo punto uno dei ribelli presentò le richieste: minore clausura, un po’ d’aria, allontanamento di alcuni guardiani e immunità per tutti. Inoltre richiese l’intervento del Prefetto, del consigliere provinciale e del procuratore del Re, che furono tempestivamente contattati nel bel mezzo della notte e vestitisi in fretta e furia si recarono nel manicomio. Nel cortile di fronte al padiglione, con il direttore e alcuni medici, c’erano già i pompieri, i carabinieri e altri infermieri e sorveglianti accorsi a seguito del gran trambusto. Nella mattinata, intanto, erano giunti sul posto i giornalisti e numerosi curiosi.

L’episodio, fortunatamente, si risolse in modo positivo nell’arco della giornata, ma i giornali riportarono la notizia per diversi giorni. Secondo le interviste, la motivazione alla base di questo improvviso episodio di violenza era la volontà di denunciare le pessime condizioni di vita del reparto.

Gli orrori al manicomio o Certosa di Collegno sono stati raccontati in un film: “Portami su quello che canta, storia di un libro guerriero”. Il film ha aperto una spaventosa finestra su quella che era la situazione nei manicomi in Italia prima della Legge Basaglia, e racconta la storia del processo nei confronti dello psichiatra Giorgio Coda, vicedirettore dell’ospedale psichiatrico di Collegno e direttore di Villa Azzurra a Grugliasco, condannato per maltrattamenti sui pazienti ricoverati alla Certosa di Collegno.

Il film è tratto dal libro-denuncia scritto 43 anni fa da Alberto Papuzzi e Piera Piatti. Il titolo del libro Portami su quello che canta è ispirato a un episodio in cui lo psichiatra Coda avrebbe sentito un paziente del manicomio cantare in cortile e avrebbe deciso di praticargli un “massaggio elettrico”, dicendo all’infermiere «portami su quello che canta». Prima il libro, e oggi il film, sono anche un tentativo di far conoscere al grande pubblico cosa accadeva in quegli anni a chi era “diverso”, e dunque considerato matto. Cose orribili, come testimoniano i fatti e le agghiaccianti immagini che sono trapelate in quegli anni. Torture, spesso fatte anche ai danni di bambini – come quelli di Villa Azzurra a Grugliasco.

Quello che oggi si chiede è di riflettere come nel nome di una “scienza” che si arrogava il diritto di disporre come meglio credeva della vita delle persone di cui non era in grado di comprendere quali problemi di salute avessero, e di come i “matti” non avessero invece alcun diritto – e come fossero equiparati a poco meno che bestie. Dopo la Legge Basaglia, questi esseri sono tornati “umani”, degni di essere ascoltati, degni di fede e cittadini con gli stessi diritti degli altri. Nel film ha grande spazio l’agghiacciante documentazione di cosa fossero gli ospedali psichiatrici di quegli anni. Le fotografie di Carla Cerati, Gianni Berengo Gardin e Mauro Vallinotto, non lasciano spazio all’immaginazione, tanto sono crude. Le foto fanno parte di un reportage realizzato a Villa Azzurra, che è divenuto un pezzo di storia del giornalismo d’inchiesta.

Una vera e propria discarica sociale, così Villa Azzurra è stata definita dal giornalista Alberto Gaino, nel video documentario girato da Repubblica, proposto qui sotto, che ripercorre proprio la storia dell’istituto psichiatrico per minori chiuso solo in seguito all’approvazione della legge 180, raccogliendo anche la testimonianza di alcuni dei suoi ex pazienti.

FINE

Bibliografia:

- Associazione In-Formazione

- Associazione Idee In Circolo

- Collegno, l’inferno dei matti. Una storia di fiori e torture

- La crocifissione di Maria e la vergogna italiana del manicomio dei bambini

- La Repubblica: Torino, il manicomio dei bambini: dal buio alla luce, storie di rinascita

Lino Predel non è un latinense, è piuttosto un prodotto di importazione essendo nato ad Arcetri in Toscana il 30 febbraio 1960 da genitori parte toscani e parte nopei.

Fin da giovane ha dimostrato un estremo interesse per la storia, spinto al punto di laurearsi in scienze matematiche.

E’ felicemente sposato anche se la di lui consorte non è a conoscenza del fatto e rimane ferma nella sua convinzione che lui sia l’addetto alle riparazioni condominiali.

Fisicamente è il tipico italiano: basso e tarchiatello, ma biondo di capelli con occhi cerulei, ereditati da suo nonno che lavorava alla Cirio come schiaffeggiatore di pomodori ancora verdi.

Ama gli sport che necessitano di una forte tempra atletica come il rugby, l’hockey, il biliardo a 3 palle e gli scacchi.

Odia collezionare qualsiasi cosa, anche se da piccolo in verità accumulava mollette da stenditura. Quella collezione, però, si arenò per via delle rimostranze materne.

Ha avuto in cura vari psicologi che per anni hanno tentato inutilmente di raccapezzarsi su di lui.

Ama i ciccioli, il salame felino e l’orata solo se è certo che sia figlia unica.

Lo scrittore preferito è Sveva Modignani e il regista/attore di cui non perderebbe mai un film è Vincenzo Salemme.

Forsennato bevitore di caffè e fumatore pentito, ha pochissimi amici cui concede di sopportarlo. Conosce Lallo da un po’ di tempo al punto di ricordargli di portare con sé sempre le mentine…

Crede nella vita dopo la morte tranne che in certi stati dell’Asia, ama gli animali, generalmente ricambiato, ha giusto qualche problemino con i rinoceronti.