Leggi la prima parte dell’articolo

Bukowski, che senso dare ad uno scrittore così particolare?

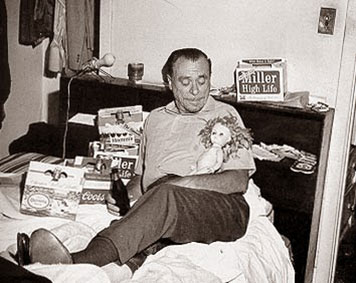

Con ogni probabilità uno come lui non vuole solo incarnare la coscienza critica dell’American way of life o rappresentare la faccia corrotta dell’American dream, ma intende invece dar “voce alle paure e ai tormenti di quella vasta minoranza che abita la terra di nessuno fra la brutalità disumana e la disperazione impotente”.

La terra che Bukowski sceglie di abitare, appunto, non è l’America, ma una terra di nessuno, fuori dalla società, da ogni società e si può così dire che il suo antiamericanismo è appunto quello di un uomo che vive suo malgrado nel proprio paese.

Ama, senza nemmeno rendersene conto, tutto quello che quella nazione esprime con lo stesso disincanto con cui un moderno Sisifo riporta il macigno del suo supplizio sulla cima del monte.

La musica classica è la radiazione di fondo ineliminabile dalla vita di Bukowski, come ci racconta il suo biografo Howard Sounes:

“Il fatto di essere lontano da casa non influì sulle abitudini di Bukowski che continuò a comprare birra al negozio sull’angolo e a starsene seduto in calzoncini e canottiera su una comoda poltrona vicino alla finestra, con la radio sintonizzata su una stazione di musica classica”,

e lui stesso si diverte spesso a giocare con classifiche che comprendano musicisti di tutti i tempi.

Nelle sue opere si trovano più di trecento riferimenti che riguardano non meno di cinquanta compositori.

Bukowski, da un punto di vista musicale, è una spugna: ascolta tutto, musica classica beninteso, dal barocco alla musica settecentesca, dal romanticismo al Novecento.

Ma le sue preferenze vanno a Beethoven, Brahms e Mahler, che infatti sono gli autori che fanno da colonna sonora a molti dei suoi scritti.

Ma l’aspetto più interessante di questa ricognizione è che l’eclettismo di Bukowski non riflette soltanto il suo orecchio, ma come lui dice anche un’altra sua innegabile caratteristica: la visceralità, ovvero la forma di conoscenza che egli privilegia.

Bukowski non sembra conoscere per astrazione, ma per contatto, così la sua non è un’estetica dello sguardo, ma un’estetica del sentire.

Uno dei compiti dell’avanguardia è proprio quello di essere una continua autocritica della pratica artistica, e il mostrare quanto sia rischioso ogni processo che renda in pratica istituzionale qualsiasi fenomeno artistico.

L’indice di Bukowski, conseguentemente, non risparmia i piccoli giochi di potere della scena underground (spietato con i poetucoli quanto con i maestri), ma nemmeno sè stesso.

Si scaglia contro quelli che gli vogliono far recitare la parte di Bukowski, se la prende coi suoi stessi ammiratori, e lo fa rinunciando ogni volta al pulpito, a qualsiasi tipo di dichiarazione di poetica che non sia in realtà contradditoria e sfuggente, come lo può essere soltanto la letteratura stessa.

Il suo scopo più evidente è quello di creare un rapporto di immediatezza con il lettore, a cui è delegato, senza intermediazioni di sorta, ogni giudizio.

Per questo non c’è nulla che separi le sue poesie e le sue lettere dal resto della sua produzione: tutto ciò che Bukowski ha scritto non è altro che una lunga lettera d’amore al lettore.

Capace come pochi altri di cambiare l’immaginario collettivo dei lettori degli anni ’70 e ’80, diventando un’icona per la modernità della sua scrittura, si può ricordare lo scrittore con una lettera che scrisse al suo primo editore, lo stesso che lo portò al successo con la pubblicazione di “Post Office” nel 1971, la storia di un postino ubriacone tra i bassifondi di Los Angeles, primo romanzo in cui appariva Henry Chinaski detto “Hank”.

Il libro fu un vero caso editoriale, e venne elogiato dalla critica soprattutto per la capacità di Bukowski nel ritrarre i suoi personaggi come

“frammenti di persone che si trascinano avanti. Non individui completi, con delle aspirazioni, realizzati o in viaggio verso l’integrità” e Los Angeles come “La più grande città dell’universo, il posto più pieno di sopravvissuti al gioco della vita, un posto dove uno può sfuggire agli altri abbastanza a lungo per restare sano”.

In questa lettera del 1986, quando era al culmine del successo, Bukowski scrisse un inno contro la vita insensata a cui ci riduce molto spesso il lavoro, ma soprattutto contro l’etica del posto fisso e la paura di diventare disoccupati.

Una lettera, di una modernità sconcertante: sembra scritta oggi ma risale, agli anni dell’edonismo reaganiano, quando anche in America sembrava che tutto splendesse.

Solo dopo si è capito che quella era solo luce riflessa.

“Non penso che faccia male, delle volte, ricordare da dove si è partiti. Tu conosci i luoghi da dove provengo. Non come quelli che cercano di scriverci sopra o di farci un film. Raccontano loro il mondo del lavoro come vogliono loro: si dimenticano che non c’è nessuna pausa pranzo gratuita, tanto che molti dipendenti, pur di mantenere il proprio lavoro, saltano anche il pasto. Gli straordinari non sono quasi più registrati correttamente e, se ti lamenti, c’è sempre un altro babbeo pronto a prendere il tuo posto. Quel che fa più male è la costante diminuzione di umanità in coloro che combattono per tenersi il lavoro perché temono un’alternativa ancora peggiore.

Sono corpi con teste piene di paura. La luce finisce per abbandonare i loro occhi. La voce s’imbruttisce. E il corpo. I capelli. Le unghie. Le scarpe. Tutto va in quella direzione…

Quando ero giovane non riuscivo a credere che le persone potessero desiderare di rinunciare alla propria vita per ridursi a vivere in queste condizioni. E da vecchio, non riesco ancora a crederci […] All’inizio, quando ero molto giovane e passavo da un lavoro all’altro, ero abbastanza stupido per redarguire i miei compagni di lavoro […] Loro avrebbero potuto almeno guardarmi, ma stavo dicendo qualcosa che non volevano che entrasse nella loro testa.

[…] Gli schiavi non sono mai pagati abbastanza da poter essere liberi: solo quanto basta per sopravvivere e tornare al lavoro. Io ho capito tutto questo. Mi sono reso conto che la panchina del parco poteva essere un posto altrettanto buono, o anche diventare un alcolizzato […], ho sempre scritto contro tutto questo, ed è stato un sollievo riuscire a mantenere la merda fuori dal mio sistema. E ora che sono arrivato a essere un cosiddetto scrittore professionista, dopo aver sprecato i primi 50 anni di vita dietro tanti lavori, ho scoperto che ci sono anche altre cose disgustose.

Ricordo che una volta, lavorando come imballatore per un’azienda che produceva lampade per illuminazione, uno dei miei colleghi improvvisamente ha detto: “Non sarò mai libero”! Il capo sentì e gli passò accanto ridendo.

Ho avuto fortuna a tirarmi fuori da quei luoghi […] e quando è successo è stato come una specie di gioia. Ora scrivo da una vecchia mente e un vecchio corpo, ben oltre il momento in cui la maggior parte degli uomini avrebbero mai pensato di iniziare un’impresa del genere, ma ora mi sento in dovere con me stesso di continuare, e quando le parole incominceranno a venir meno e avrò bisogno di essere aiutato a salire le scale e non sarò più in grado di distinguere un merlo da una graffetta, una parte di me ricorderà sempre come sarò arrivato qui.

Non aver sprecato del tutto la propria vita mi sembra una degna realizzazione, almeno per me”.

bibliografia

Fredric Jameson, L’inconscio politico, Garzanti, 1990.

Howard Sounes, Bukowski, Guanda, 2000.

Peter Burger, Teoria dell’avanguardia, Bollati Boringhieri, 1990.

Christian Raimo, Birra, fagioli, crackers e sigarette (lettere di Bukowski), Minimum Fax, 2001

Lino Predel non è un latinense, è piuttosto un prodotto di importazione essendo nato ad Arcetri in Toscana il 30 febbraio 1960 da genitori parte toscani e parte nopei.

Fin da giovane ha dimostrato un estremo interesse per la storia, spinto al punto di laurearsi in scienze matematiche.

E’ felicemente sposato anche se la di lui consorte non è a conoscenza del fatto e rimane ferma nella sua convinzione che lui sia l’addetto alle riparazioni condominiali.

Fisicamente è il tipico italiano: basso e tarchiatello, ma biondo di capelli con occhi cerulei, ereditati da suo nonno che lavorava alla Cirio come schiaffeggiatore di pomodori ancora verdi.

Ama gli sport che necessitano di una forte tempra atletica come il rugby, l’hockey, il biliardo a 3 palle e gli scacchi.

Odia collezionare qualsiasi cosa, anche se da piccolo in verità accumulava mollette da stenditura. Quella collezione, però, si arenò per via delle rimostranze materne.

Ha avuto in cura vari psicologi che per anni hanno tentato inutilmente di raccapezzarsi su di lui.

Ama i ciccioli, il salame felino e l’orata solo se è certo che sia figlia unica.

Lo scrittore preferito è Sveva Modignani e il regista/attore di cui non perderebbe mai un film è Vincenzo Salemme.

Forsennato bevitore di caffè e fumatore pentito, ha pochissimi amici cui concede di sopportarlo. Conosce Lallo da un po’ di tempo al punto di ricordargli di portare con sé sempre le mentine…

Crede nella vita dopo la morte tranne che in certi stati dell’Asia, ama gli animali, generalmente ricambiato, ha giusto qualche problemino con i rinoceronti.